▲着彩工程を10倍速再生したメイキング映像。次第にピントが合っていくように、徐々にイラストができあがっていくプロセスから目が離せない

下記リンクでは、こちらのイラストの高画質JPGデータがダウンロードできます。本記事と併せてお楽しみください!

本イラストの高画質JPGデータDLはこちらから▼(クリック後DL開始)

https://www.xknowledge.co.jp/html/attachment/563/xkonline_seijiyoshida.zip

まずは絵の中の物語を想像する

エクスナレッジ・オンラインのビジュアル用ということで、過去の建築知識の表紙イラストの形式を踏襲しつつ、絵に何らかのテーマを仕込みたいと思いました。

紙の本で販売していた書籍もPDF版電子書籍の形での販売を広げていく、とのことだったので、「長い年月を経ても価値の変わらないもの」「昔からあるものを現代的にリニューアルして提供する」「古い価値観と新しい価値観の融合」「温故知新」…といった言葉から発想を広げていきます。

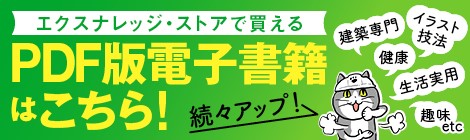

いろいろ悩んだ結果、祖母が昔からやっている電気屋に孫娘が手伝いに来て、SNSで拡散したら人気が出ちゃって、祖母は昔ながらの商売にこだわっているんだけど褒められて悪い気はしない、みたいな物語を想定してみました。

間取りと住人の設定画。イラストには見えないバスルームやガレージ内にも隠れた設定が…!

物語の設定と並行して「描きたいモノ」を探る

テーマの練り込みと並行して、描きたいビジュアルの検討もしています。どちらが先ということはなく、お互いに細部を詰めつつアイデアを練っていく感じです。最初は模型屋のようなものが良いのではと思っていたのですが、建物の外観を描きたかったので、かわいい何らかのモチーフが店先に雑然と並べられているといいなと思いました。

最初はガレージセール的なイメージで、徐々に電気屋が古い家電を修理して販売しているという絵が浮かびました。2階部分も賑やかにしたくて、階段やベランダ的なものを作っています。主に参照したのはドイツの田舎の木造建築や、ロシアのDacha(ダーチャ)という別荘建築です。特にDachaは不規則でデコラティブな外観が面白くて参考になりました。

ラフ:モチーフの配置と色のバランスをざっくり決めておくと、色選びに迷いにくい

紙の上でラフを描き、デジタルでラフの細部を詰めて、仮に色を乗せます。最初は屋根を青くしていましたが、空の青とかぶって色味が足りないのでオレンジに変更しました。何も意識していないと画面が寒色ばかりになるので、意識して暖色を使用します。また、屋根が寂しかったので天窓を追加し、ガレージも増設してピックアップトラックを加筆しています。このトラックで古い家電を回収しているという設定です。

下描きに進む前に、細部を詰めるために住人や家電のスケッチをします。また、簡単な見取り図を描いて階段周りの動線を確認したり、屋根の形状や柱の位置を決めておきました。

線画は全体→細部へとガシガシ描き進める

シャープペンシルの下書きをスキャンしてから、Photoshopで細部を加筆したもの。家やトラック、手前の家電など、大きなシルエットほど強い線で描かれているのがわかる

ラフを参考に、ひたすら線を引いていきます。普通のコピー用紙にシャープペンシルで描いています。建物や家電類の大きなシルエットを描き、徐々に細かい部分を描き込んでいきます。最初に大きなシルエットを描くと画面のバランスが崩れにくく、複雑なものでもあまり修正せずに描くことができます。一通り描けたらスキャンしてゴミを取り、細部を修正して下描きは完成です。

全体のバランスを保ちながら、着彩で細部の情報量を整理していく

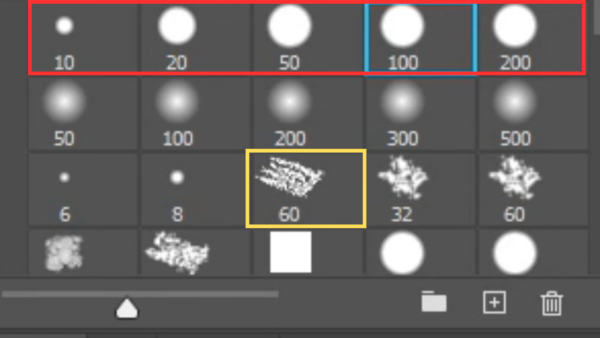

着彩には Photoshop CC(Adobe)とIntuos Pro Large (Wacom)を使っています。着彩に使っているブラシは Photoshop のデフォルトの円ブラシで、サイズは筆圧感知にして、不透明度は基本70%ぐらいで色を重ねるように塗ります。植物を塗るときなど、たまにペン先だけ「チョーク」に変えたものを使っています。

着彩に使う基本ブラシは円ブラシ(赤枠)。タッチに方向性が欲しい植物などにはチョーク(黄枠)も使用

下描きにラフの色を重ねて、まずはラフの色をそのまま適用していきます。パーツごとにレイヤーを分けることもありますが、今回はそれほど複雑な構図ではなかったので、レイヤーを分けずにどんどん塗り重ねることにしました。

下書きに合わせて、ラフの色を大まかに適用した状態

たまにブラシの周りに出る丸いものはスポイトで色を拾っているときのもので、塗る→色を拾う→また塗る、をすることで色を混ぜています。背景の色は複雑で様々なものの影響を受けるので、こうしてその複雑な色を表現しています。

屋根面の手前を明るいオレンジで塗ったあと、境目の色をスポイトで拾って塗り重ねる。ほどよいラフなグラデーションが生まれる

全体にラフの色を乗せたら(動画はここからスタート!)、屋根の色などを微妙に調整して色のバランスを整えます。同じ面でも手前ほど明るくしたり、色相を変えて単調にならないようにしています。また、画面の中央に強い色や明暗差を置き、画面端はコントラストを下げるようにして、絵の主役(今回は建物)を目立たせています。

全体のバランスを確認したら下塗りは完成で、まずは遠景から塗り進めます。(動画0:50~)遠景ほどコントラストを低くする空気遠近法を使い、自然な遠近感を出しています。特に、手前ほど影の色が暗くなるようにすると遠近感が明快になるのでオススメです。

近景の家電に落ちる木漏れ日は濃く(左)、遠景の森やバルコニーに落ちる影は淡い(右)

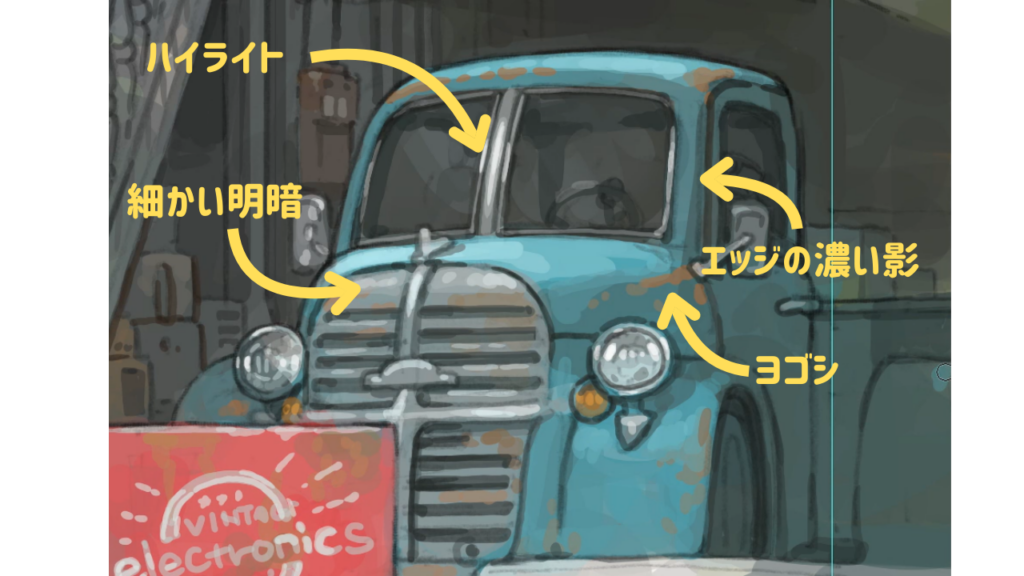

下塗りの段階で大まかな色と明暗は置けているので、下塗りの色を元に輪郭を整え、汚しや模様を入れ、明暗を細かく描き、最後にハイライトを入れたりエッジに濃い影を置けば塗り上がりです。下塗りの時点でおいた色から大きく外れなければ全体のバランスが崩れることもなく、想定した印象の絵に仕上がります。なのでここはちょっとつまらない時間でもあり、たまに塗ったレイヤーを消して進行具合を実感してみたりして気を紛らせています。また、一箇所をずっと塗っているのが苦手なので、途中まで塗って別の場所を塗り、そちらにも飽きて戻ってきて……とあちこちつまみ食いしながら仕上げています。

トラックの着彩(22:30ごろ~)。描き込みの際も全体を整えつつ細部を仕上げて収束していくイメージで進めれば、最初の印象を損なわない

着彩が進むにつれてレイヤーを分けていますが、1枚のレイヤーで塗るのとやっていることは同じです。今回はPSD公開があるので過程に応じてレイヤーを分けて、後から何をやっているのか分かりやすくなるようにしています。

屋根の塗りの仕上げで、屋根葺き材の輪郭を描く(6:30ごろ)。全部を描き切らず、線の太さも一様にしないことで、単調になりがちな屋根面に立体感が出る

細部の仕上げの際に輪郭線を描いていますが、描かないところもあり、むしろこの「輪郭線を描かない部分がある」ことがクドくなりすぎないためには大事だと思います。全てに輪郭線を引いてしまうとクドくなり、また画面も単調になるので、あえて描かない部分をつくってメリハリを出しています(屋根材、手摺の格子部分、家電が重なっている部分など)。人物を描くときも、主要な部分にだけ輪郭線を引き、細かいシワなどは薄い線に明暗のみつけるなどしています。

最後に全体のコントラストを調整し、影の色にオーバーレイで少し色味を足して透明感を出したりといったエフェクトをかけて完成です。

完成!

作家プロフィール

吉田誠治(よしだ・せいじ)

イラストレーター。

PCゲームメーカー勤務を経て、2003年よりフリーの背景グラフィッカーとして活動。

多数のゲーム制作に参加するほか、近年は書籍の装画なども手掛ける。京都芸術大学講師、京都精華大学講師。

著書に『TIPS!』エムディエヌコーポレーション/『ものがたりの家』パイ インターナショナル/『吉田誠治作品集』玄光社 がある。

「建築知識」2021年1月号~12月号 表紙イラストを担当。