①三菱社員や下請け鉱員、その家族が暮らす。一時は人口密度日本一に!

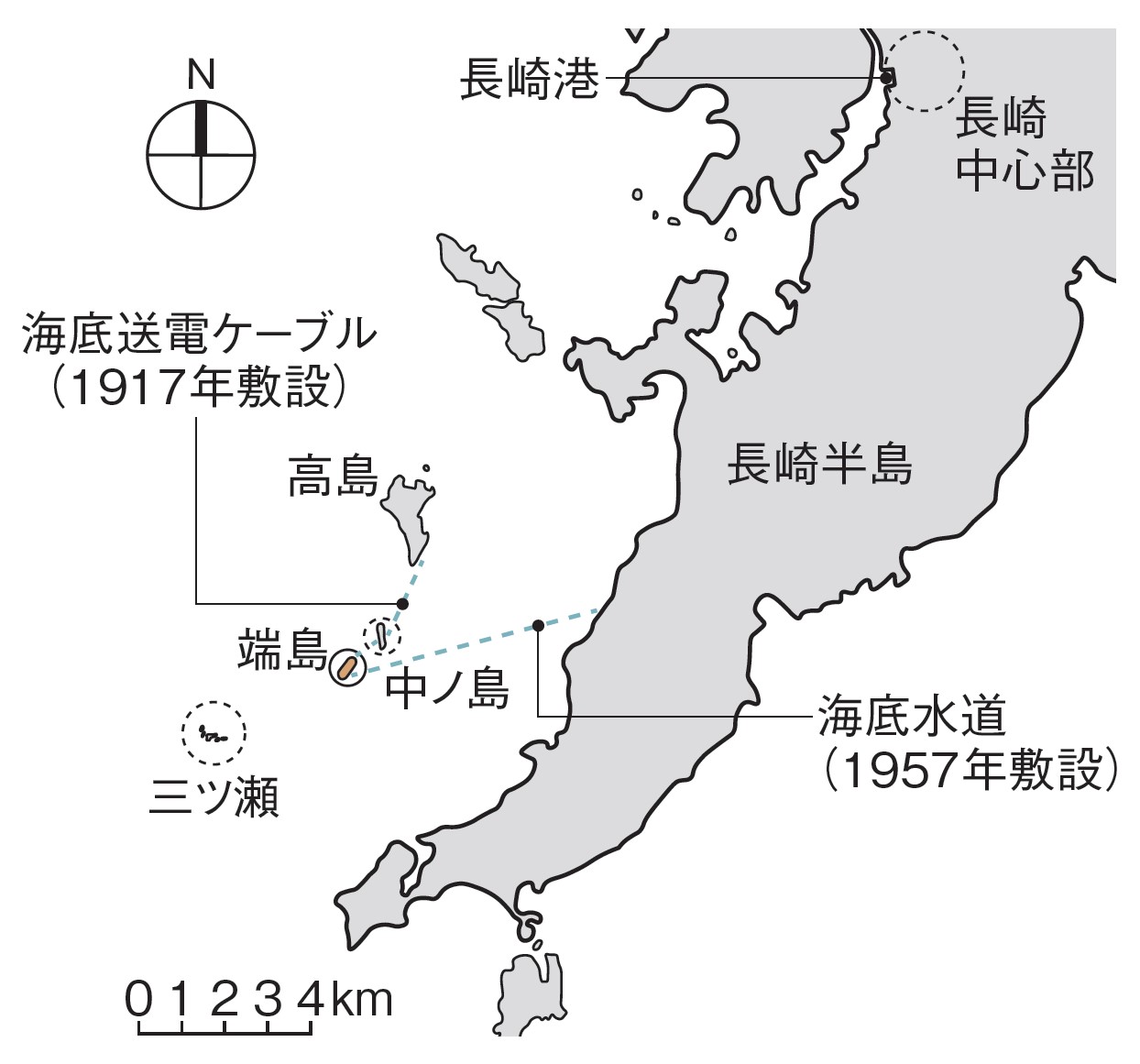

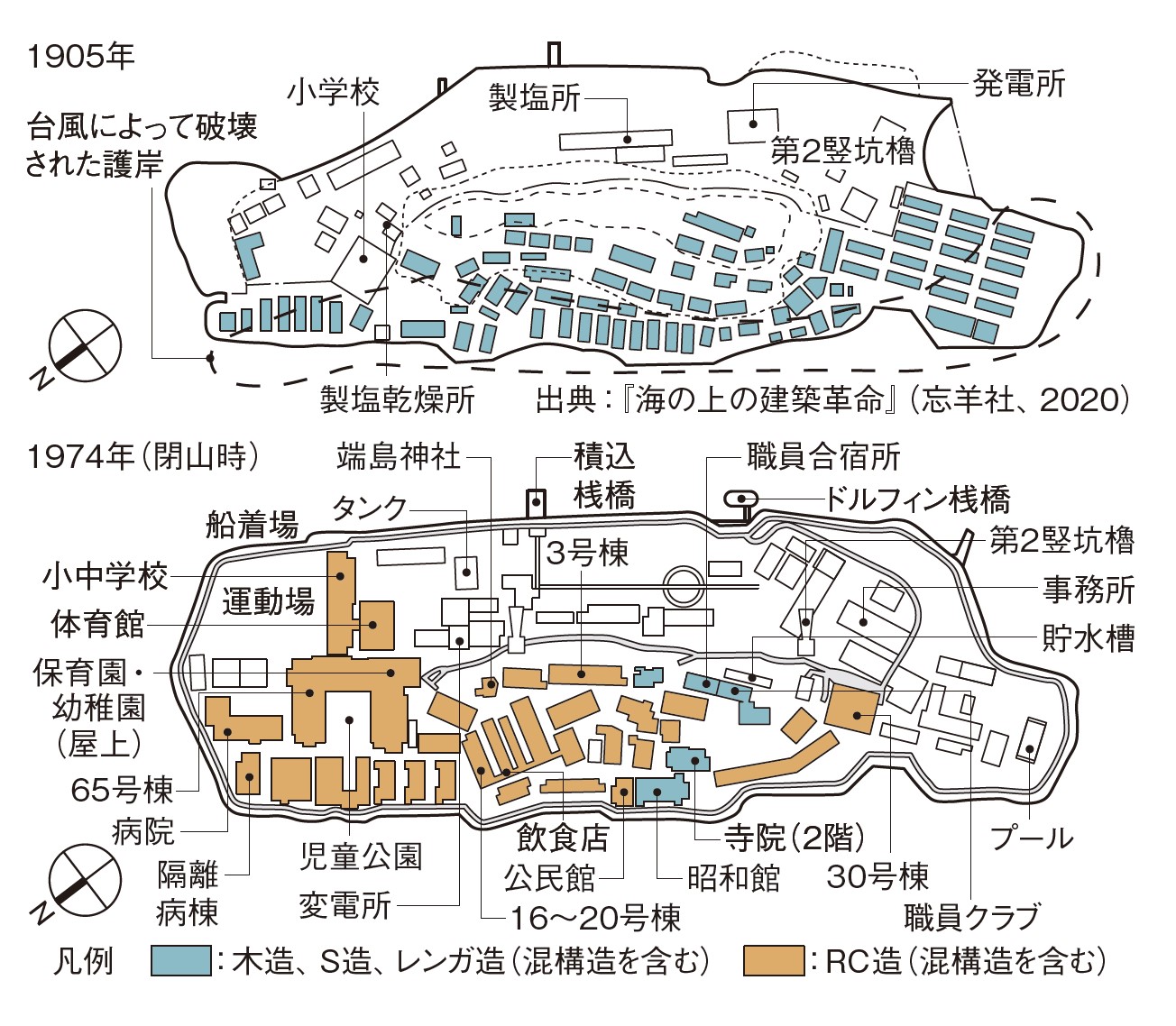

軍艦島は、長崎港から18.5㎞の距離に浮かぶ総面積63,000㎡の小さな島。元は小さな岩礁でしたが、1810年ごろに炭層が発見され、1887年ごろから三菱による開発が始まると、7度にわたり埋立て・拡張が行われました。

また、多くの炭鉱労働者を確保するため、建物の高層化や日本初のRC造アパート建設が行われました。島内には小中学校や病院などが完備され、生活のすべてを島内でまかなえたといいます。

島には三菱の社員・下請け鉱員とその家族、そのほかの島の運営に必要な施設の職員などが住み、最盛期の1960年には人口約5,300人にものぼりました。

当時の人口密度は日本一! なんと、当時の東京都の約17.5倍でした。居住密度も1ha当たり900人、鉱業用地を除けば1ha当たり1,300人と、超過密居住状態でした。

②子どもたちの教育に配慮。職員用アパートは屋上庭園つき

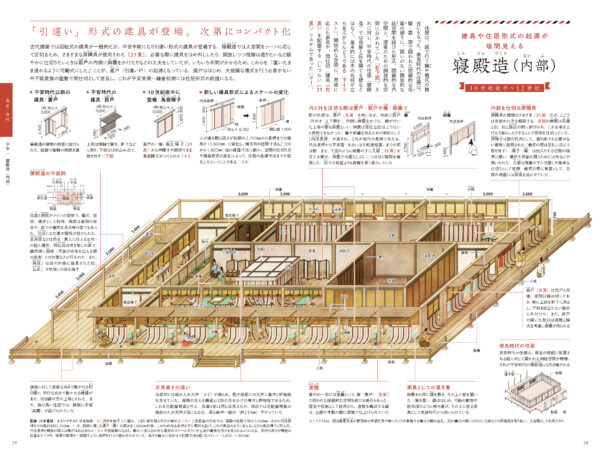

住宅(16~20号棟)の各棟は渡り廊下でつながっており、日給制で働く職員たちが住んでいたことから、まとめて「日給社宅」と呼ばれていました。

中庭に面した部分にはベランダが、各室にはかまどや流し台、土間などが設けられ、新たに住む職員たちの生活様式が大きく変わらないよう配慮されていました。

コンクリート造の建物ばかりで灰色の島になった軍艦島には植物が生える場所は少なく、子どもたちの教育のため、アパートの屋上に屋上農園が設けられたそうです。

③生活は意外と高水準!? アミューズメント施設も充実

軍艦島では、物資の運送費に伴う物価の高さは多少あったものの、高収入かつ社宅で家賃がほとんどかからないため、生活水準は非常に高かったといいます。

島内は娯楽施設が充実しており、現代と同じような娯楽が楽しめました。

男性は飲酒やパチンコ、麻雀、ビリヤード、囲碁・将棋、釣りなどに勤しみ、女性は買い物やファッション、井戸端会議などを楽しんでいたようです。

閉山時の月収は、全国平均が11万円だったのに対し、坑内の採炭鉱員は約20万円(17万円の説もあり)。かなりの高収入だったことがうかがえます。

今年の旅行は軍艦島を訪れ、人々の暮らしに思いを馳せてみませんか?

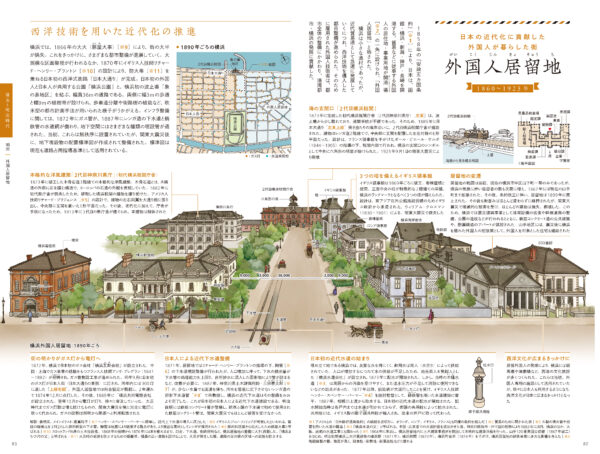

『日本の家と町並み詳説絵巻』では、軍艦島のほか、縄文時代から昭和時代までの建物と町並みをフルカラーイラストで徹底解説!

歴史ドラマ鑑賞のお供にもぴったりの1冊です。

日本の家と町並み詳説絵巻

定価 3,200円+税

ページ数 176

判型 B5判

発行年月 2025/04

ISBN :9784767834245