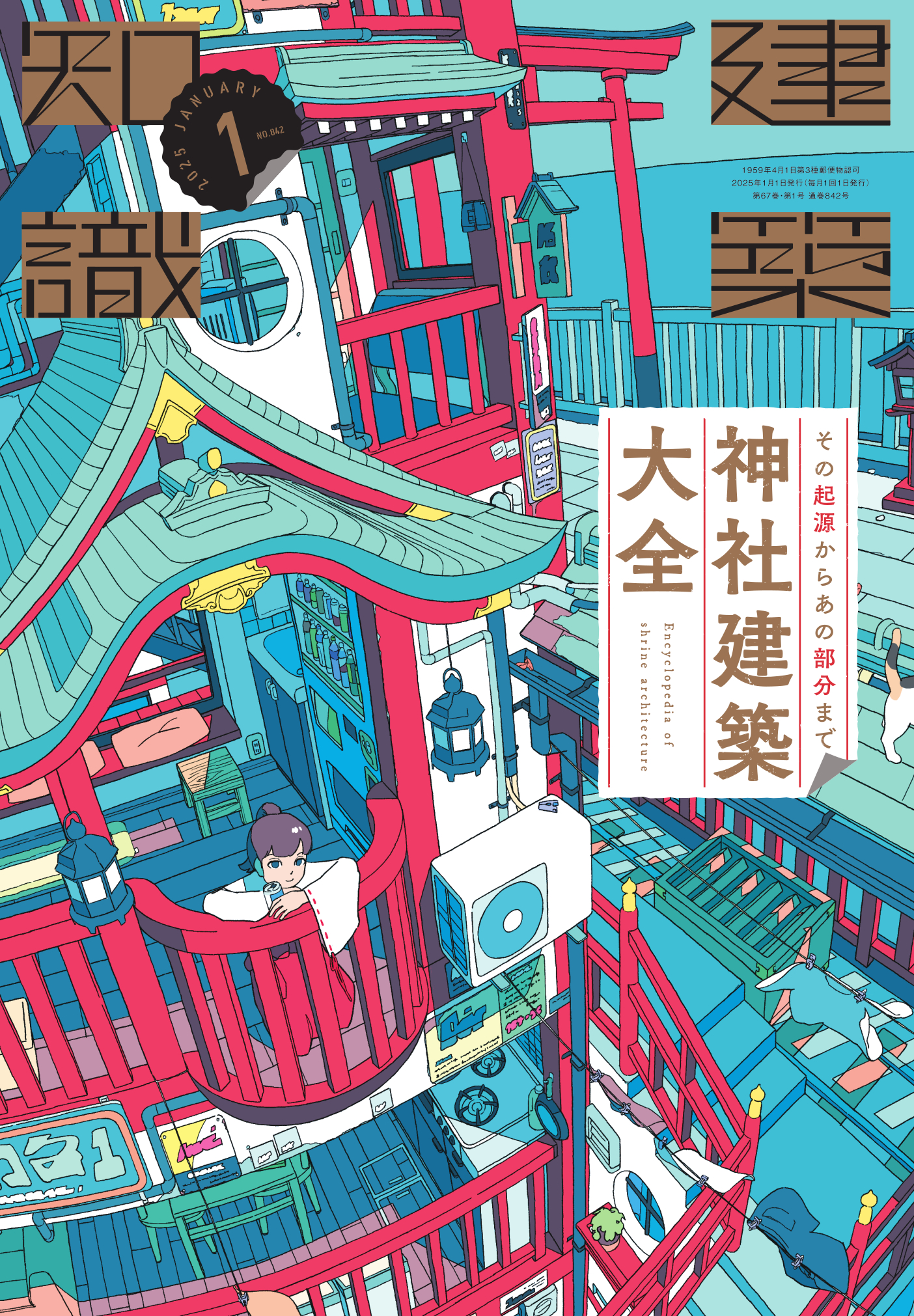

話題の建築知識2025年1月号は「その起源からあの部分まで 神社建築大全」です。

古代から中世、令和までの神社の“在り方”をはじめ、

神社建築で押さえたい建築・物・制度・神話に関する用語を約500語収録しています!

<<記事の末尾に特集の立ち読み動画を公開中!>>

今回はその掲載内容から抜粋して、神社の歴史と造りに関する検定問題を出題!(全5問)

あなたは何問正解できる……?

Q1 神宮とはどこの神社のことでしょう?

(1)伊勢神宮 (2)明治神宮 (3)平安神宮

Q2 稲荷神社の祭神であるウカノミタマの神使は何でしょう?

(1)猿 (2)牛 (3)狐

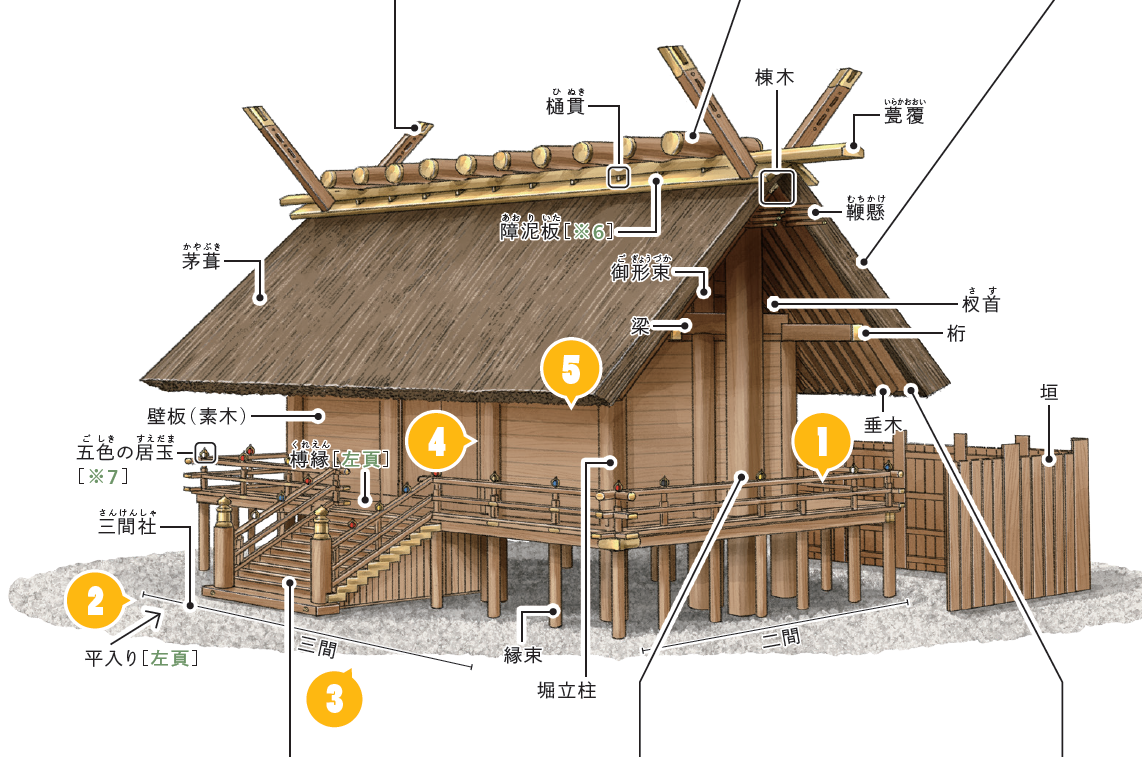

イラスト:松永亜澄

イラスト:松永亜澄

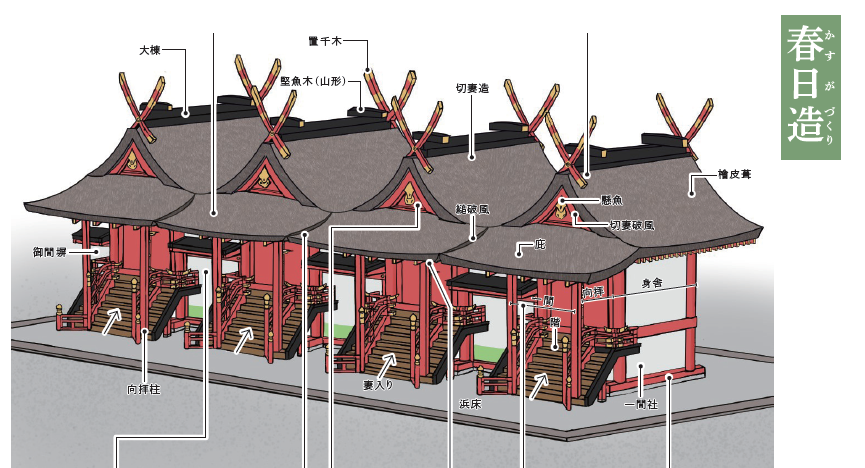

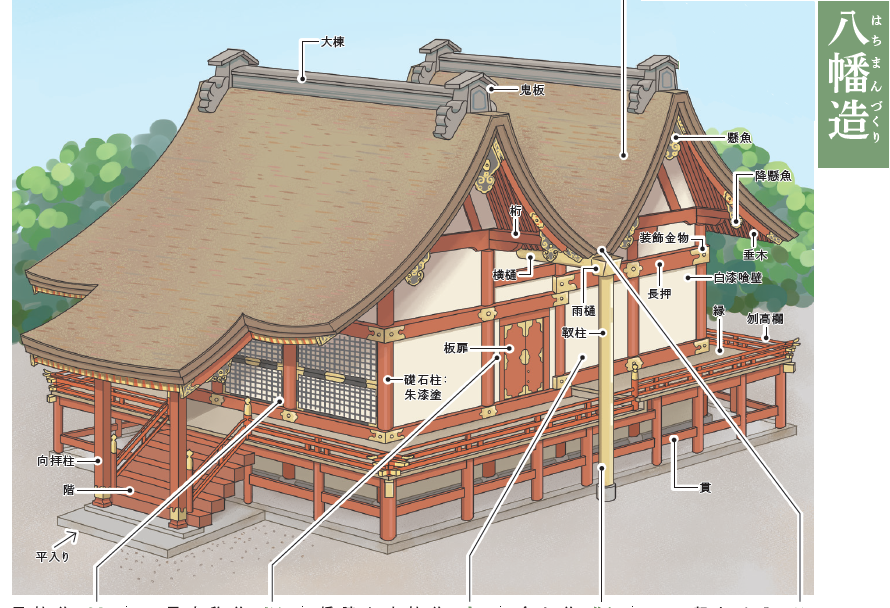

Q3 もっとも多く建てられた神社の本殿形式は何でしょう?

(1)春日造 (2)流造 (3)八幡造

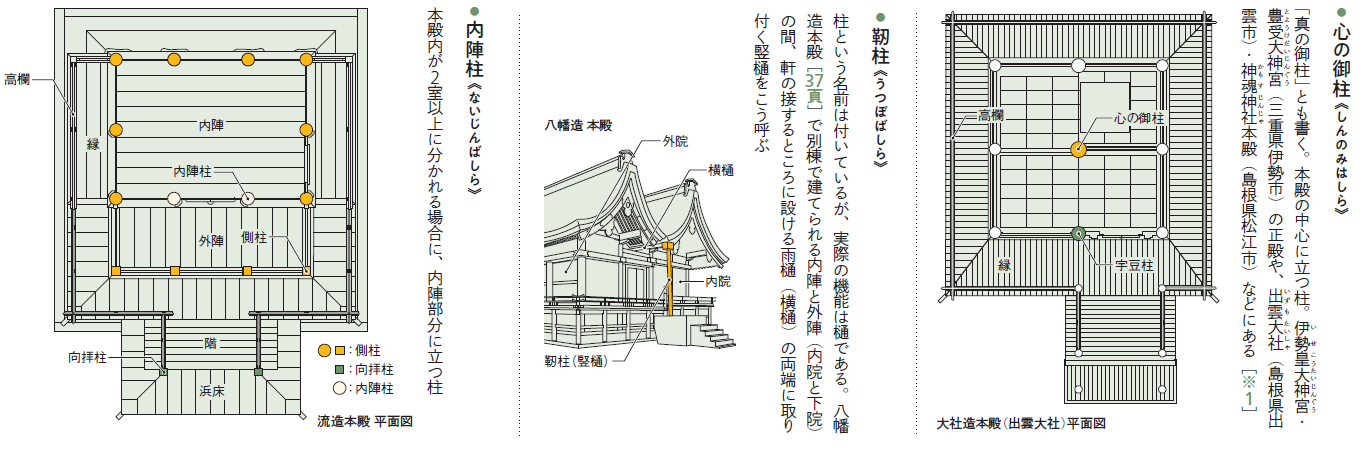

イラスト:夕凪

イラスト:犬丸

イラスト:犬丸

イラスト:丸山潤

Q4 本殿の中心に立つ柱を何というでしょう?

(1)内陣柱 (2)靭柱 (3)心の御柱

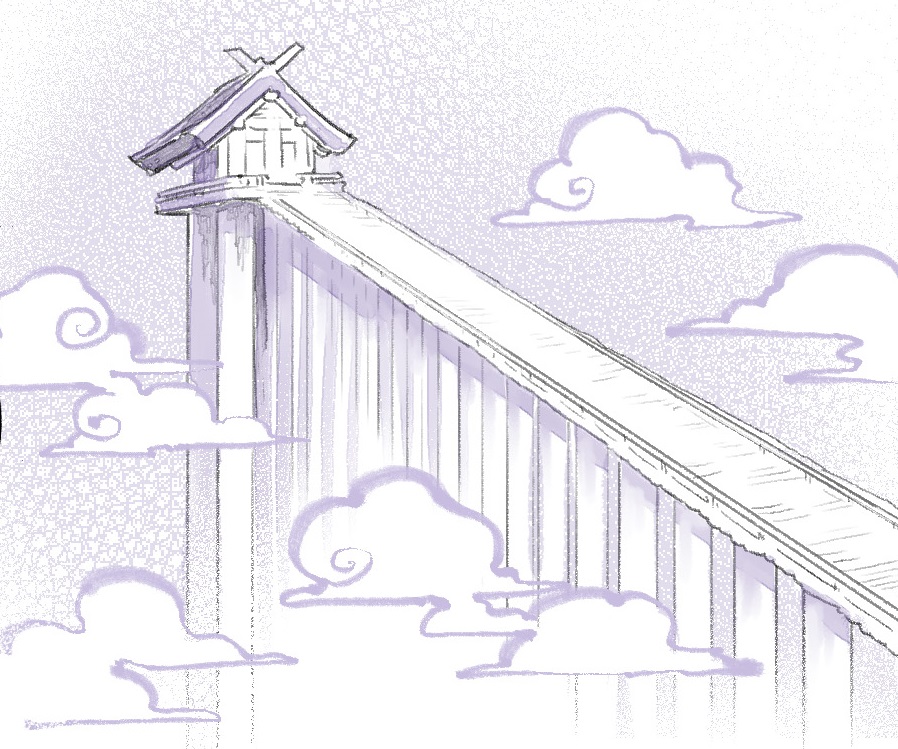

Q5 出雲大社は創建当時、約何メートルだったでしょう?

(1)144m (2)96m (3)48m

イラスト(漫画の一部):空倉シキジ

イラスト(漫画の一部):空倉シキジ

正解はこちら

↓

↓

↓

A1 (1)伊勢神宮

「神宮」とは社号の1つであり、伊勢神宮の正式名称でもあります。したがって、「神宮」といえば伊勢神宮を指すとされています。社号とは神社に付される名称で、最も一般的なのが「神社」。「○○神社」の「神社」が社号にあたります。

▼伊勢神宮

イラスト:Miltata

⇒詳しくは「神社建築大全」P79をチェック

A2 (3)狐

ウカノミタマは穀物・食物の神で、稲霊である稲荷神と同じであると見られていました。ウカノミタマの使いが狐であることから、稲荷神社と狐の組み合わせは最も有名で、よく目にするものとなりました。

⇒詳しくは「神社建築大全」P47,51をチェック

A3 (2)流造

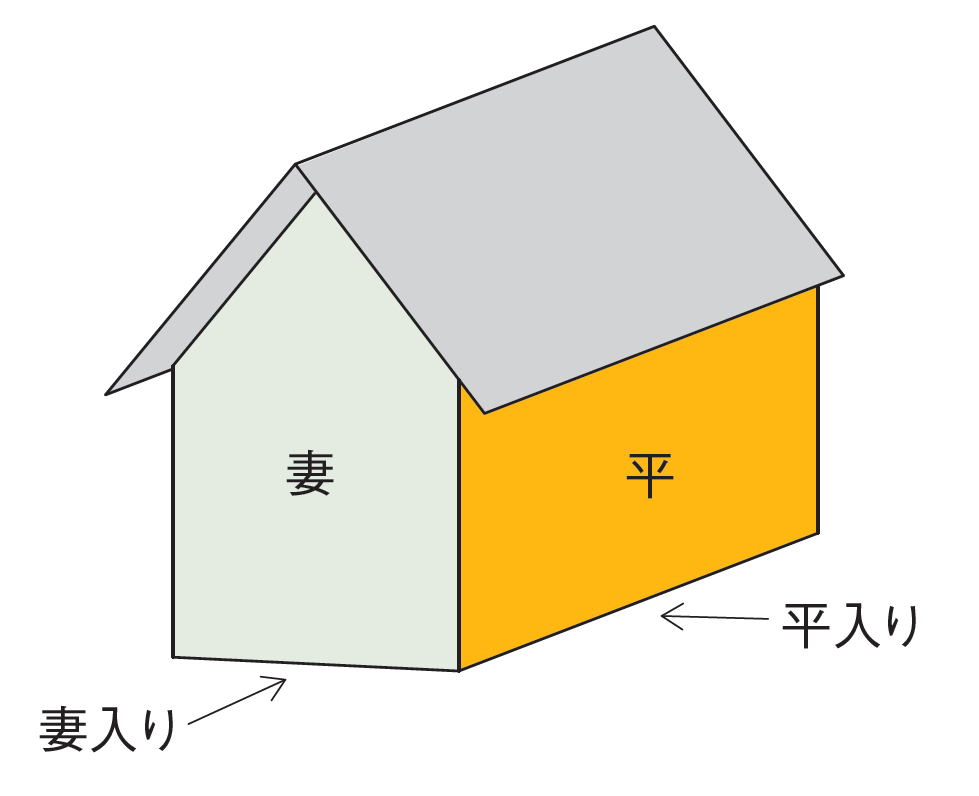

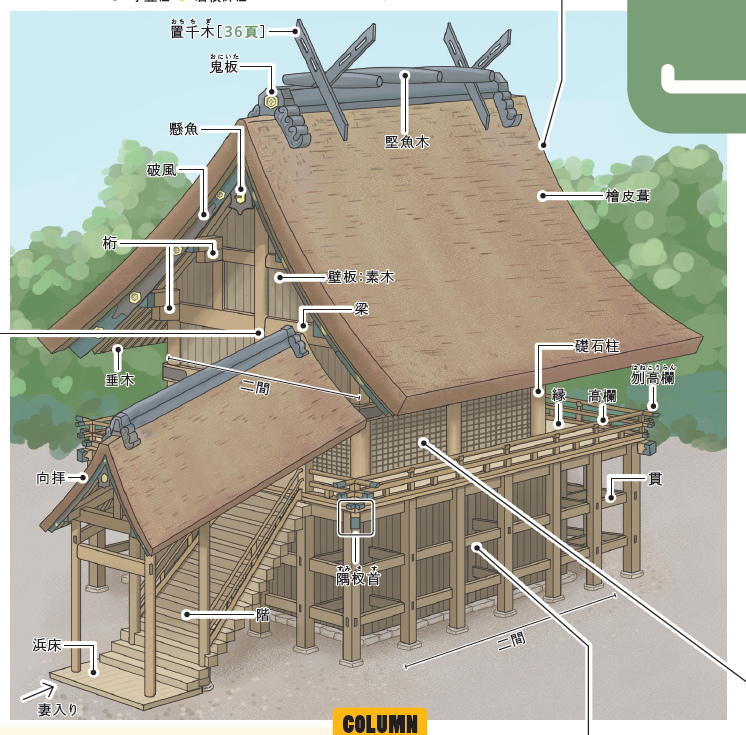

神を祀る神社の本殿にはさまざまな形式があります。屋根の形や入口の方向(平入りか、妻入りか)などで形式が特徴づけられ、流造は切妻造・平入りで建物の正面に庇を延ばした本殿形式です[※1]。特定の祭神や地域との結びつきがなく、全国に広く分布しています。

※1 平入りは建物の大棟に平行な面から入る形式、妻入りは大棟に直交する面から入る形式

⇒詳しくは「神社建築大全」P33,34をチェック

A4 (3)心の御柱

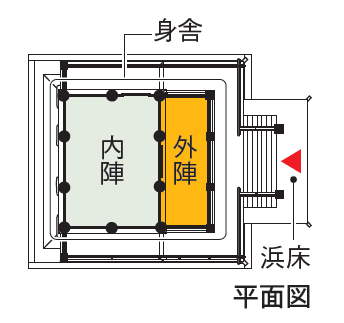

本殿の中心に立つ柱を心の御柱(「真の御柱」とも)と言います。神社やその本殿形式によって存在します。内陣柱とは本殿内が2室以上に分かれている場合、内陣部分に立つ柱のこと。靭柱とは、八幡造本殿の別棟で建てられる内陣・外陣の間に設ける竪樋のことです[※2]。

※2 内陣・外陣とは、本殿の身舎(柱を囲んでつくる主要部分)の区画で手前側を外陣、奥側を内陣という

⇒詳しくは「神社建築大全」P54をチェック

A5(2)96m

出雲大社は垂仁天皇の時代に、父親の祟りで話すことができなかった、オオクニヌシの皇子であるホムチワケを話せるようにするためにつくられたとされる。出雲大社の社伝によると、創建当初の本殿の高さは約96m。平安時代には約48m、現在は約24m。

▼出雲大社

イラスト:丸山潤

⇒詳しくは「神社建築大全」P35,P89をチェック

<検定結果>

正解数…

0/5 …神社建築が気になり始めたあなた。

「神社建築大全」を購入して、神社建築のいろはを学びましょう!

1/5 …神社建築の魅力を感じられたでしょうか。

「神社建築大全」を購入して、神社建築の深い沼にはまりましょう!

2/5 …神社建築に興味があるのですね。

「神社建築大全」を購入すれば、基礎から応用まで幅広い内容を網羅できます!

3/5 …神社建築を学ぶ基礎は十分です。

「神社建築大全」を購入して、より専門の知識を身に付けましょう!

4/5 …神社建築マスターまであと1歩!

「神社建築大全」を購入して日本一の神社建築マスターをめざしましょう!

5/5 …全問正解、おめでとうございます!あなたはもう神社建築マスターかもしれません。

「神社建築大全」を購入して、周囲の人に広めましょう!

いかがでしたでしょうか。正解数に関わらず、神社建築の面白さに気づけた、あるいはより知りたくなったのではないでしょうか…?

<<お家にいたまま本の中身を覗けちゃう立ち読み動画を公開中!>>

▼「神社建築大全」ご購入はこちらから

*神社建築検定とは、建築知識2025年1月号「神社建築大全」の掲載内容をもとに、編集部が独自に検定内容を選定したものです。