『建築知識』はPDF版も発売中!

気になる特集号が、いつでも購入いただけます!

※PDF版の詳細についてはこちらから。

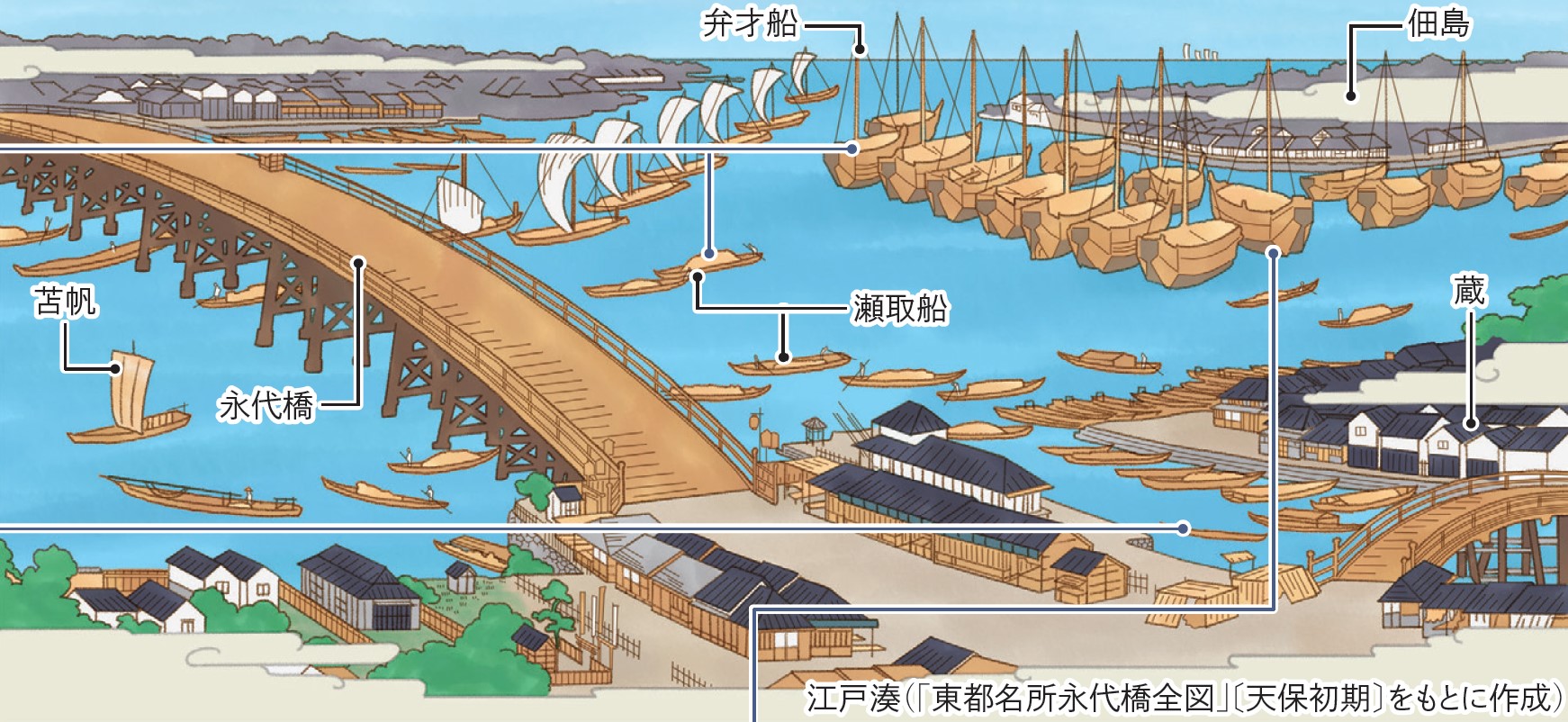

江戸期:水運・陸運による全国的な輸送ネットワークが形成

江戸期は石高制の下、税として徴収した米を大坂・江戸という二大都市に集中的に輸送する必要があり、航路の整備、各地の河川改修などが行わわれました。

これにより物資の多くは水運で運ばれ、商品流通も活発化。江戸市中では水運に加え、馬背や荷車、牛車も利用されました。

江戸の運河沿いの河岸には蔵が建ち並び、さらに運河は江戸川とつながり、利根川・鬼怒川などを経て関東や南東北方面と結ばれ、多くの商品が行き来した

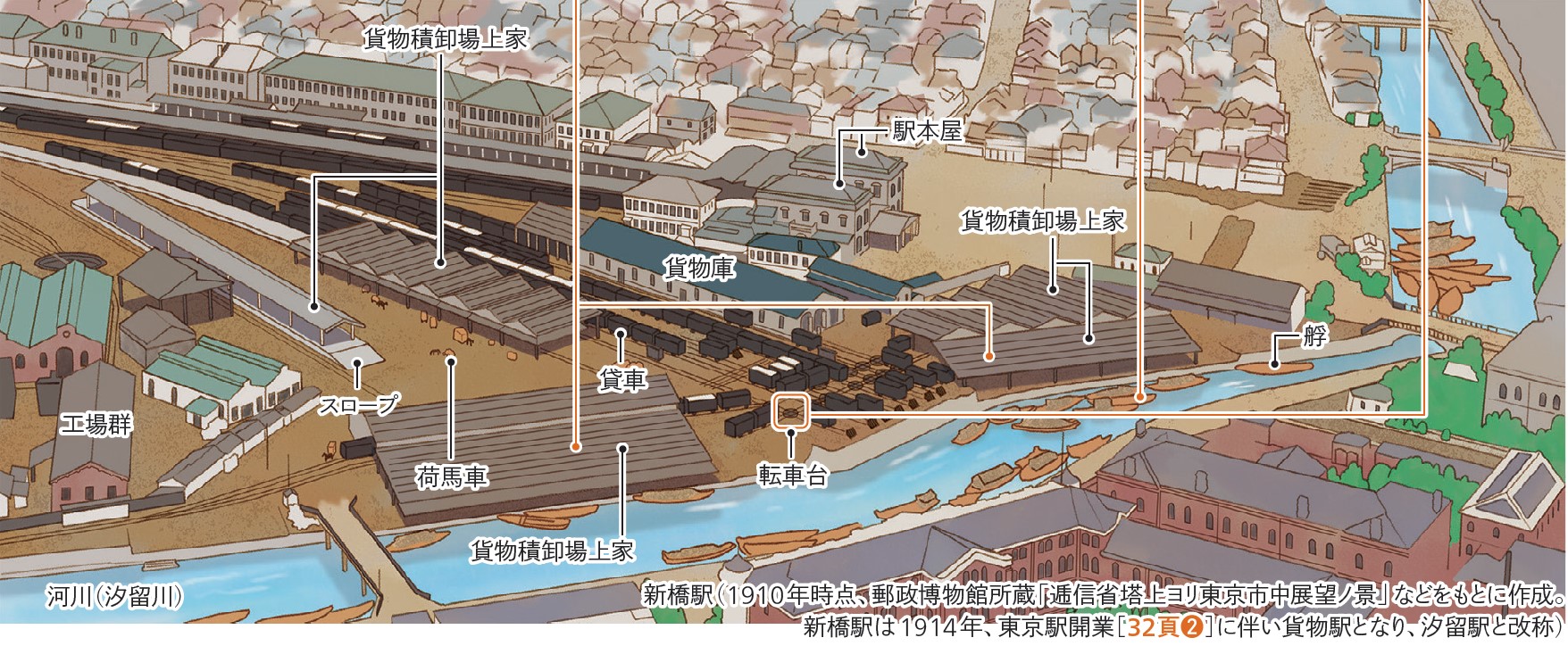

明治期:鉄道開通、都市に大規模な貨物ターミナル駅が出現

明治期になると鉄道が発達し、1960年代半ばまで日本の陸運は鉄道が中心となりました。

1872年に新橋・横浜間で鉄道が開業し、翌年には貨物列車による輸送も開始されました。新橋駅では貨物の取扱量が増加すると、開業時に構内の端にあった貨物取扱ゾーンが、1880年代後半には汐留川沿いに移転しました。構内に設けられた河岸により、水運との接続の便も図られました。

貨物積卸場上家は、貨物の荷さばき・積み卸し・保管などに使用される建物のこと。汐留川沿いには艀(はしけ。運搬用の平底の船舶)が発着する2カ所に貨物積卸場上家があった。そのほかに、貨物庫1棟、貨物積卸場上家3棟(イラストには2棟、後に1棟増設)があり貨物を取り扱った

戦後:トラックによる長距離定期便輸送網が発達

1950年代以降、トラックの定期便網が発達し、1985年には内航海運を抜いてトラックが中心の時代になっていきました。

戦後、日本のトラック輸送は目覚ましく成長。1950年代以降、各社の定期便トラックの路線網が発展し、1960年代半ば以降には長距離高速道路の整備も進みました。そして、1960年代後半には内陸輸送の主役が鉄道からトラックへと置き換わりました。

1970年代中ごろに誕生した宅配便では、荷物の積み替えを効率的に行うトラックターミナルが重要な役割を担っています。また、物流の2024年問題などを受け、道路輸送から鉄道や海上輸送への一部回帰も見られます。

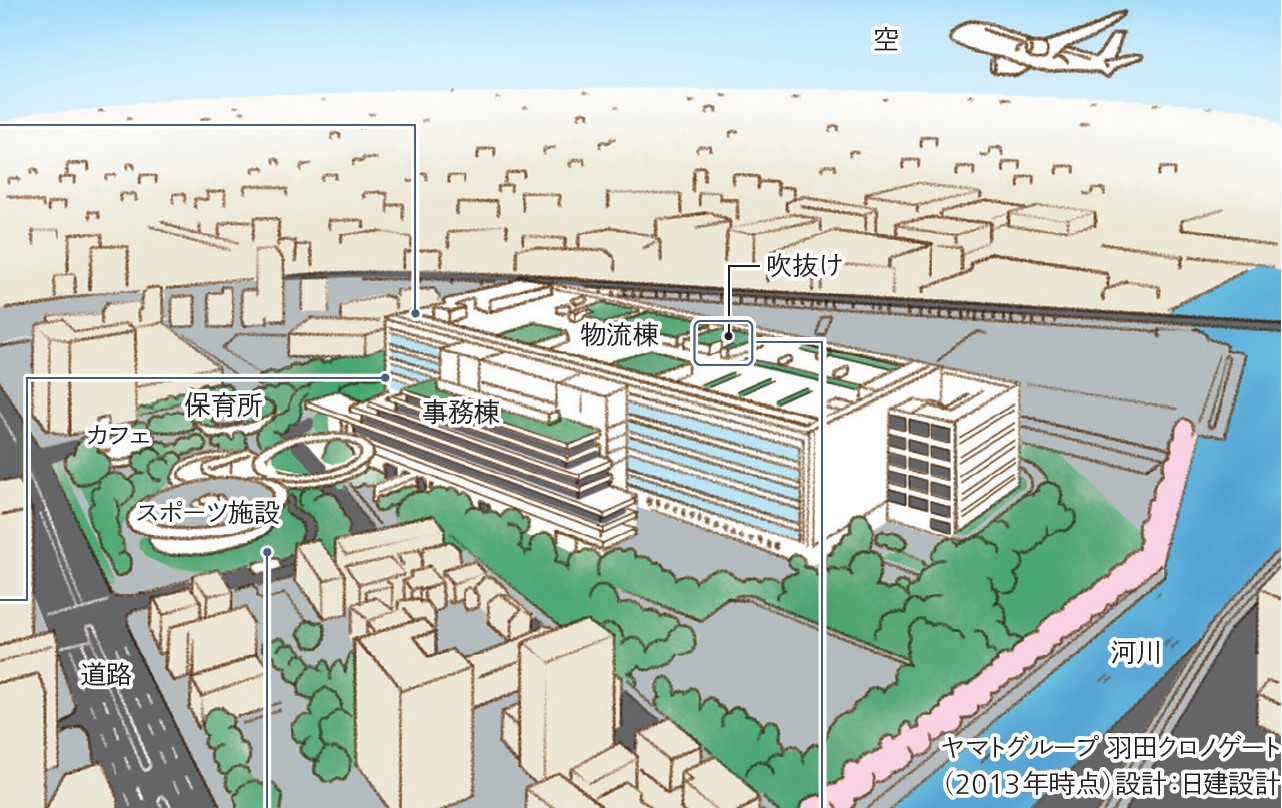

ターミナルの1~2階は「仕分けエリア」。3~7階は「付加価値機能エリア」とされ、製品・機器類のキッティング・家電の修理や医療機器の洗浄・メンテナンスなど、物流過程での価値付与を実現する各種のサービスを行っている

建築知識6月号では、約30種類の建物の歴史・変遷を豊富なイラストで大解剖!

建築知識202年6月号では、住宅やオフィス、寺院、神社、城、学校、商業施設、劇場などなど、種類別に建物の歴史・変遷が学べます。

設計の新しいアプローチを見つける手がかりになること間違いなし!

マンガ・小説・TRPGなど、創作活動の資料としてもお役立ちの1冊です。

建築知識24/06 建物種類ごと歴史図鑑

定価 1,800円+税

ページ数 142

判型 B5

発行年月 2024/05

ISBN 4910034290642