やさしい色彩と優美な装飾にあふれる景色

ポルトガル観光の定番といえば、まずは首都リスボンや、ファンタジーのような建築が楽しめるシントラの街。

ポルトガル第2の都市、ポルトも欠かせません。

ポルトガル初心者がおさえておきたい観光地も、建築の歴史や装飾に目を向けると、より深く味わうことができます。

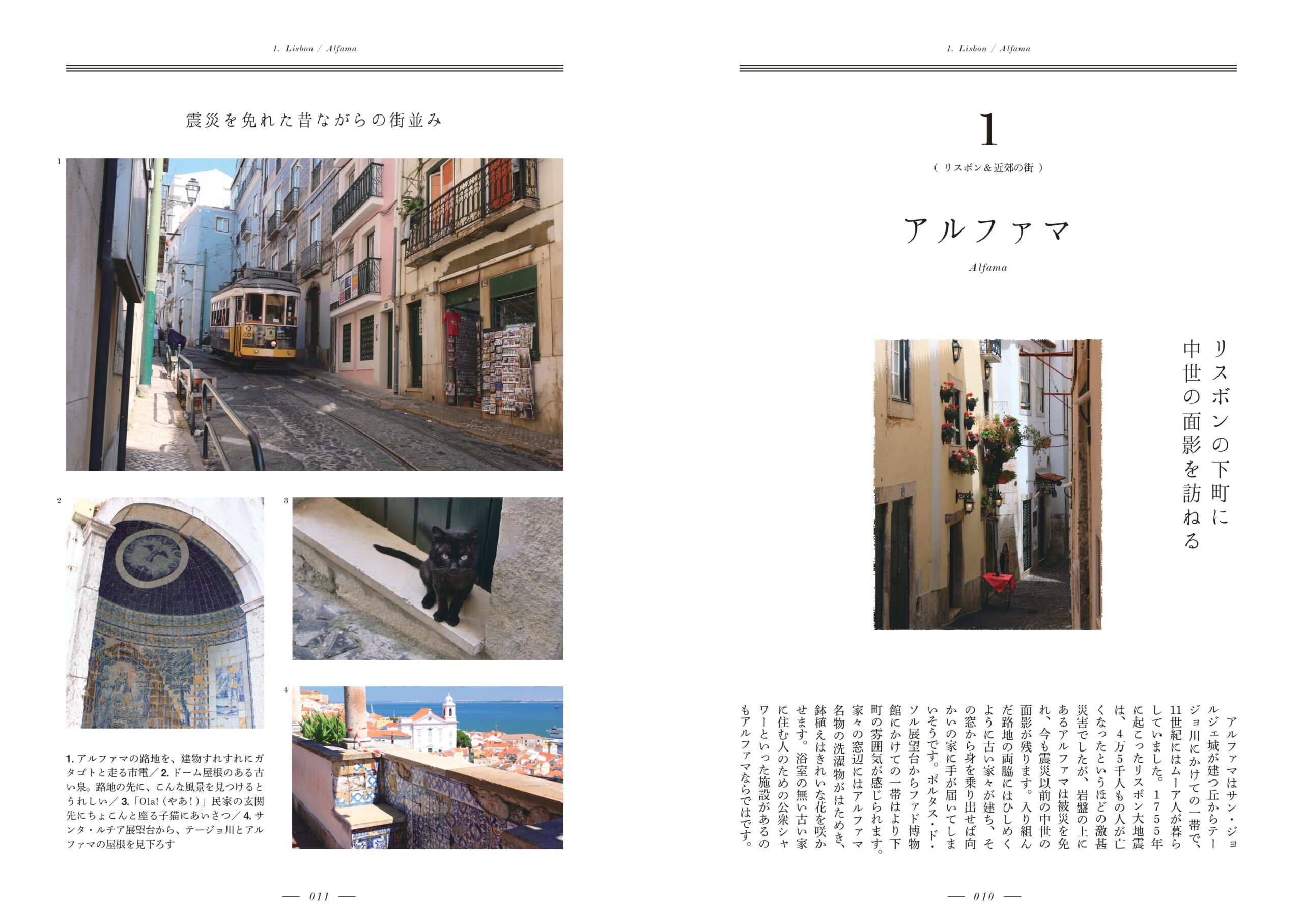

リスボンの下町・アルファマは、いまも中世の表情を残す。淡くカラフルな色合いの街並みに、美しいアズレージョタイルも見られます

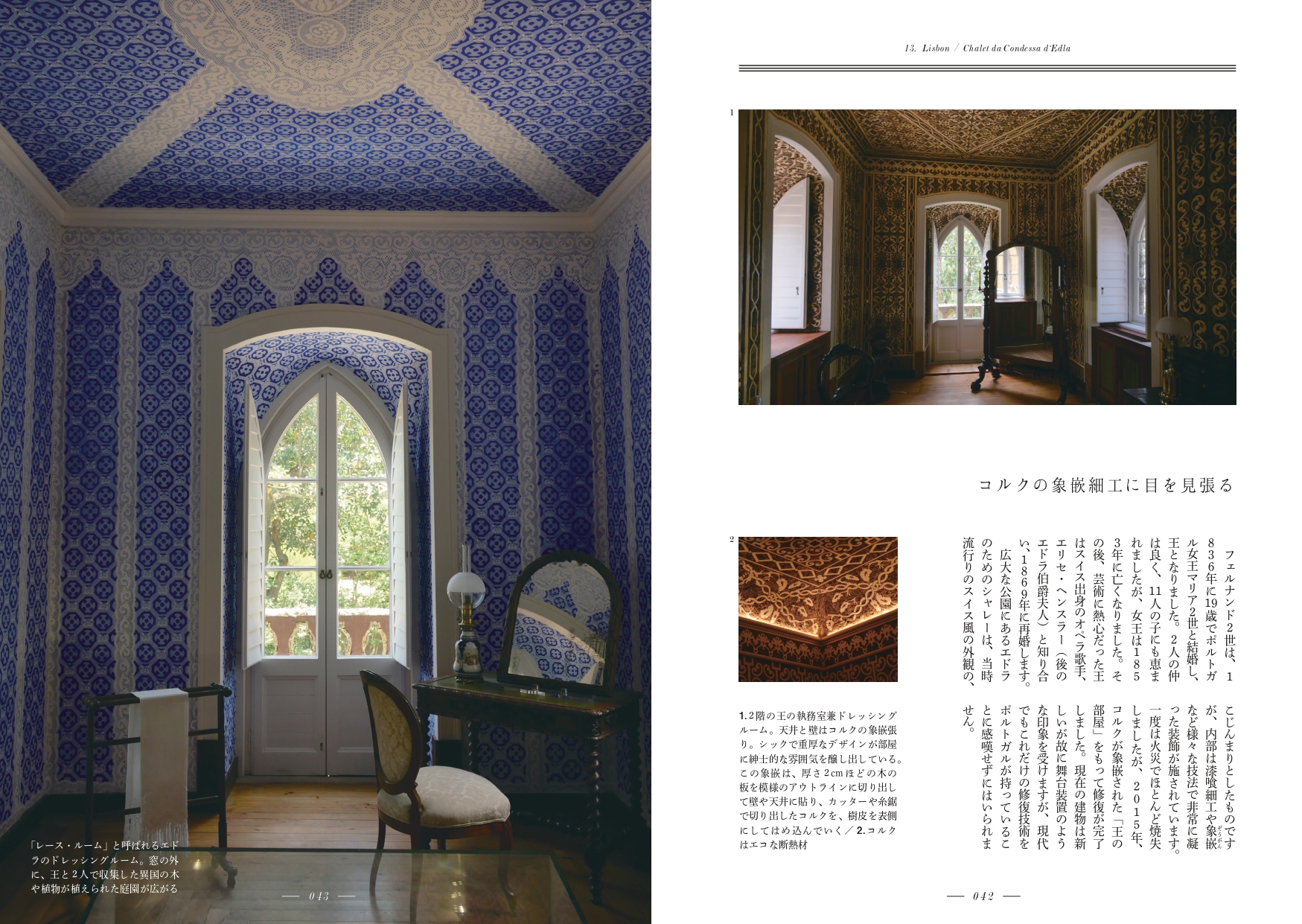

シントラにある、エドラ伯爵夫人のシャレ―。スイス風の外観でこじんまりとした建物ですが、内部は漆喰細工や象嵌など、さまざまな技法で凝った装飾が施されています

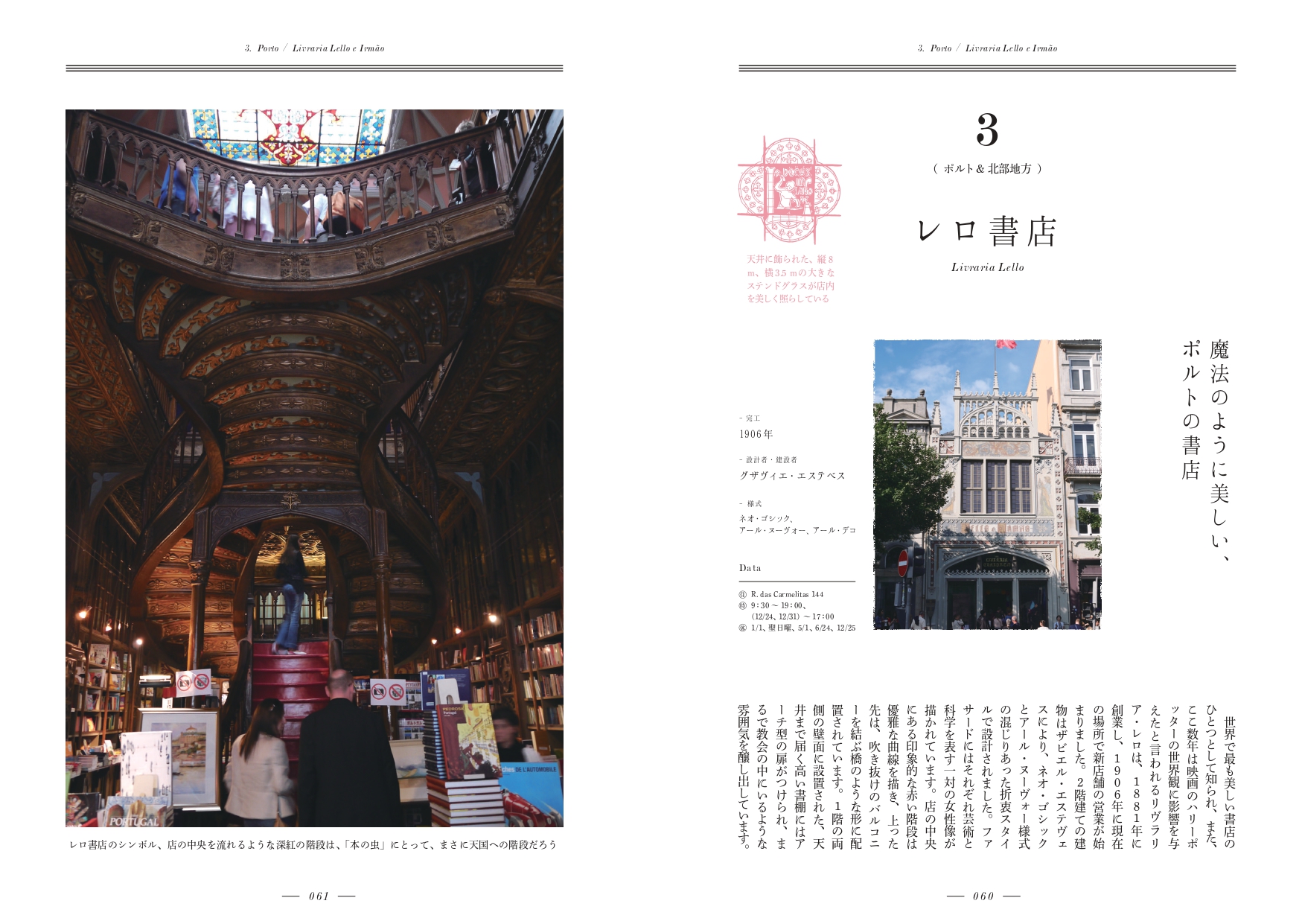

世界でもっとも美しい書店の1つとして知られるレロ書店。ネオ・ゴシックとアール・ヌーヴォー様式の混じりあった折衷スタイルで設計され、ハリー・ポッターの世界観に影響を与えたともいわれています

諸島や地方、行かなきゃ分からないレアスポットも満載!

ポルトガルは日本の1/4程度の面積ながら、大西洋に面して南北に長く、諸島にも見どころがあります。何気ない街を歩き、その風景に溶け込みながら楽しむのも旅の醍醐味。

本書では、「リスボン近郊」「ポルト&北部地方」「中部地方とトマール」「アレンテージョ地方」「アソーレス諸島」の5つにエリアを分け、それぞれに著者が何度も足を運んでほれ込んだ素敵な風景が詰め込まれています。

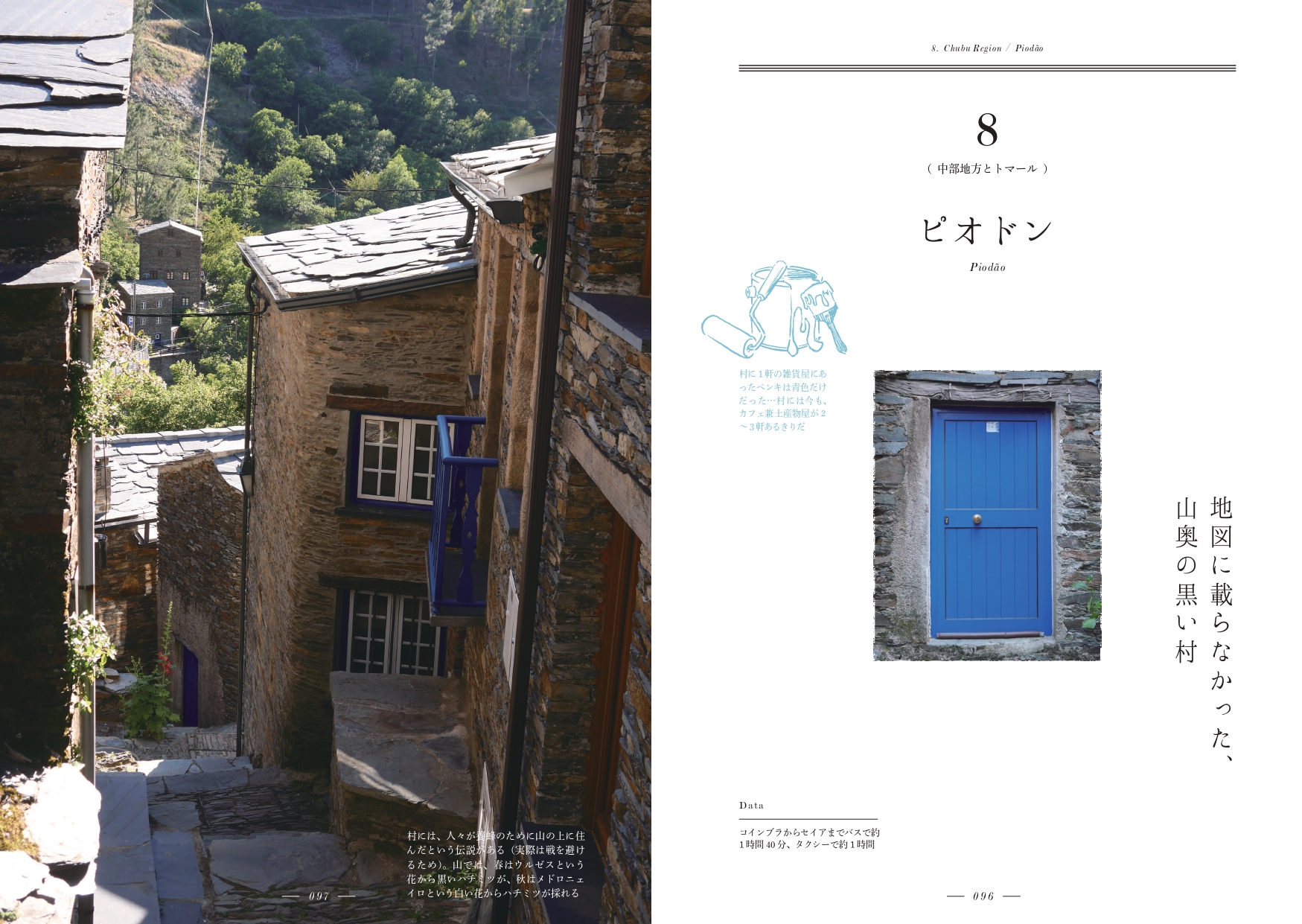

コインブラからバスやタクシーを乗り継いで3時間ほどかかる村、ピオドン。古代ローマ時代から存在していたとされますが、1970年代までは徒歩か馬でしかアクセスできない秘境のような村でした。壁には茶色の片岩、屋根には黒いスレートを用いた美しいたたずまいの家が連なります

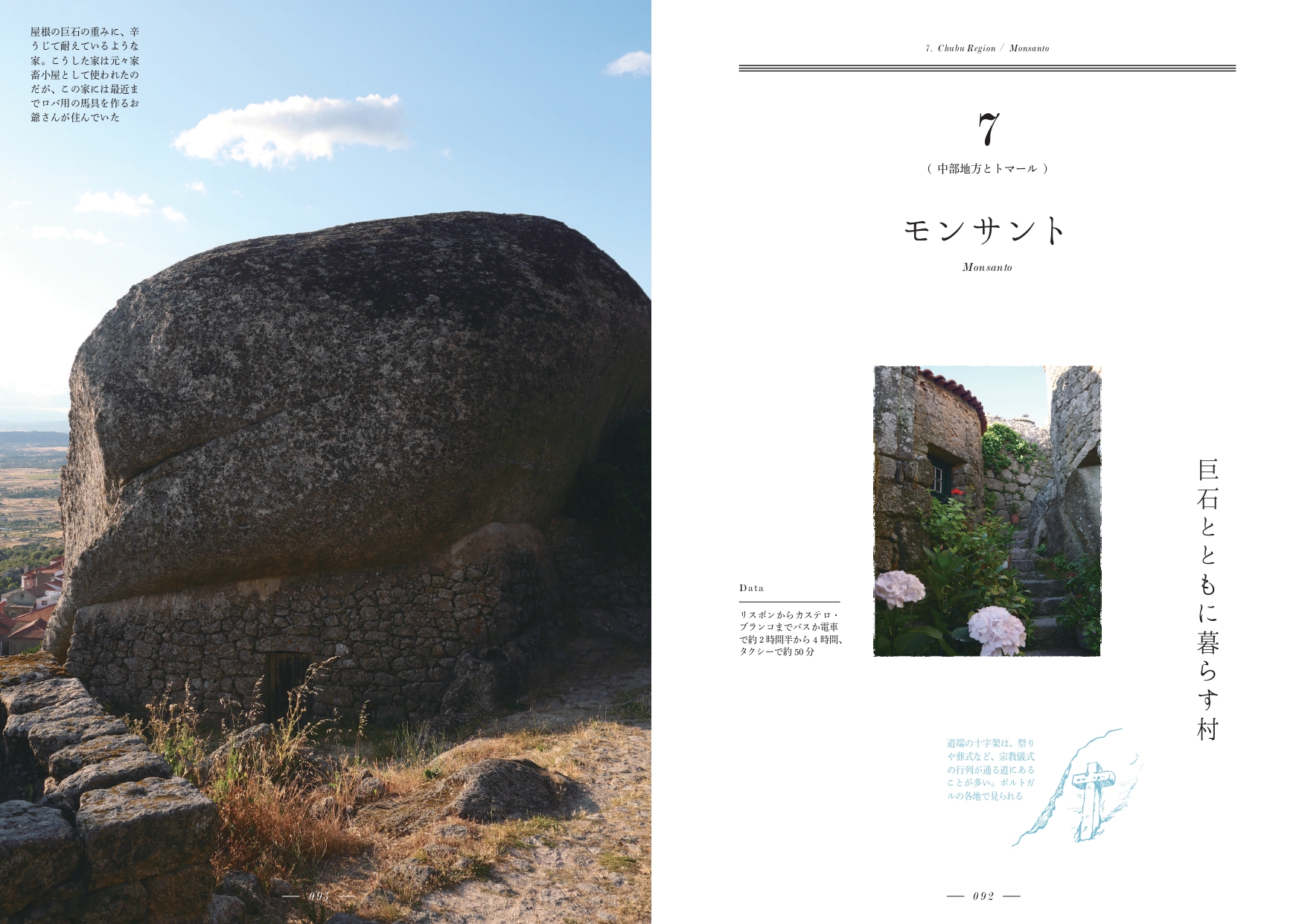

ポルトガル中東部、スペインとの国境から約25㎞に位置する村、モンサント。巨大な花崗岩が村のいたるところに転がり、いくつかの家はそうした岩を壁や屋根に利用して作られています。いくつかは、現代用にリフォームされ、宿泊施設となっている家も

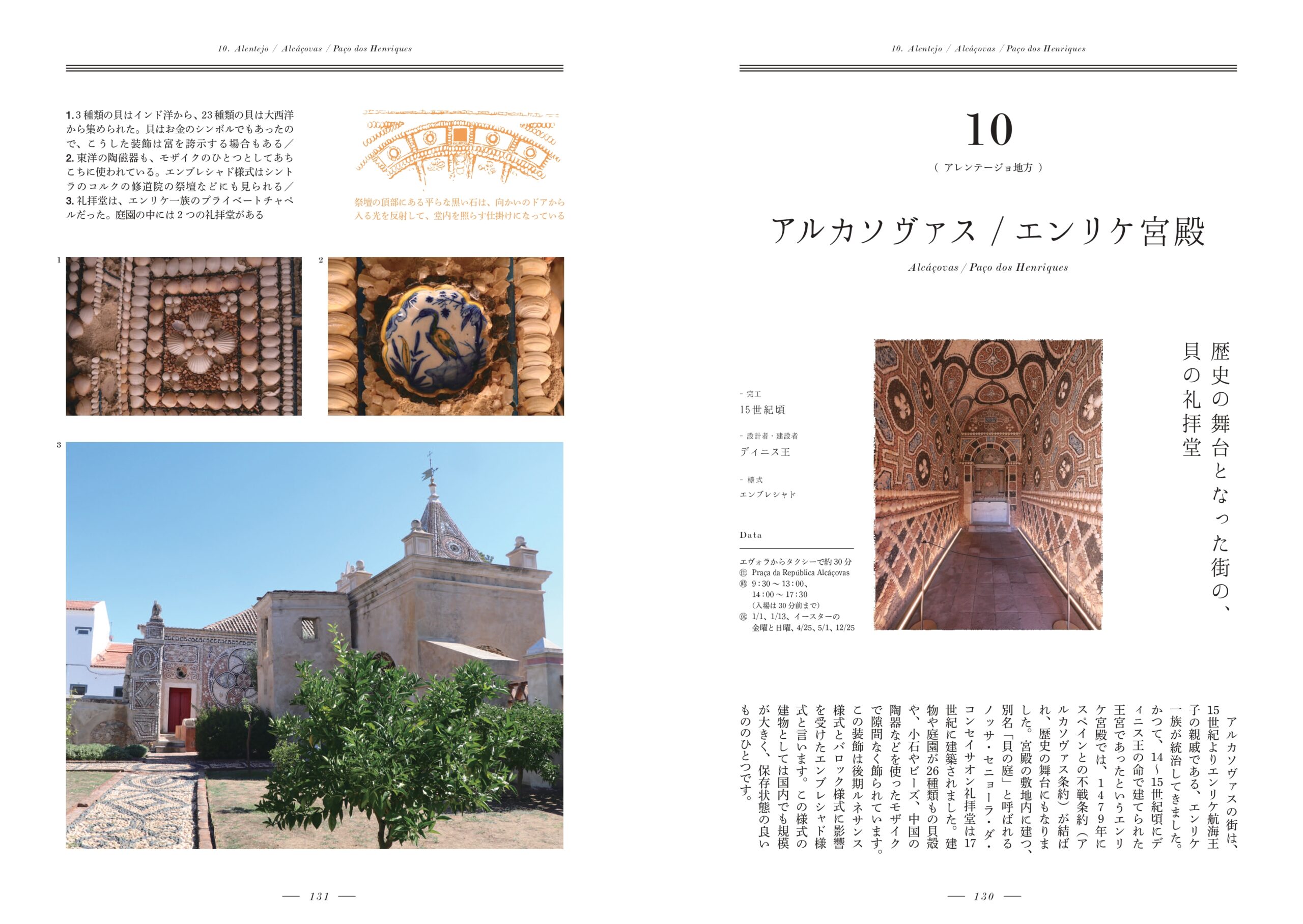

エンリケ一族が統治してきた南部の街、アルカソヴァス。宮殿内に建つ礼拝堂は、建物や庭園が26種類もの貝殻や、小石やビーズ、中国の陶器などを使ったモザイクで隙間なく飾られています(エンブレシャド様式)

アソーレス諸島最大の島、サン・ミゲル島は火山島。建材として、黒々とした玄武岩が使われています。玄武岩の黒と大理や漆喰の白のコントラストと、マヌエル様式の繊細な装飾が美しい建物です

複雑な歴史が独自の建築を生む

ポルトガルには、支配者層がめまぐるしく変化した歴史があります。その歴史を知れば、より深く建物や文化を理解できるでしょう。

戦国時代に日本へわたってきたころ、大航海時代のイメージが強いポルトガルですが、歴史をさかのぼるとローマ、イスラム教、キリスト教とさまざまな影響下にあったことがわかります

ポルトガル独自の建築とされているのが、マヌエル様式。大航海時代に栄華を極めた、マヌエル1世の時代に流行した様式です。

後期ゴシック、ルネサンス、イスラムの建築要素に、大航海時代の世界観が加わっていることが特徴で、大航海時代に発展したポルトガルならではの歴史の蓄積がデザインに表れています。

海藻、サンゴ、錨といった海に関するものや、貿易で訪れた異国の動植物をモチーフにした装飾が豊かで、なかでも天球儀と十字架とロープは重要なモチーフです。

そうしたモチーフを彫刻にして、回廊のアーチをレースのように縁取ったり、窓やドアの周りに細かな装飾を施したりして、建物を重厚に華々しく飾りました。

リスボンのジェロニモス修道院の回廊は、マヌエル様式の傑作。全ての柱のデザインが異なります。ほかに、ベレンの塔、トマールのキリスト修道院などもマヌエル様式の代表作です

後世にも、同様にこうしたモチーフを取り入れたデザインが流行し、ネオ・マヌエル様式と呼ばれています。代表的な建築にはシントラのペナ宮殿やレガレイラ宮殿、ブサコのブサコ・パレス・ホテルなどがあります。

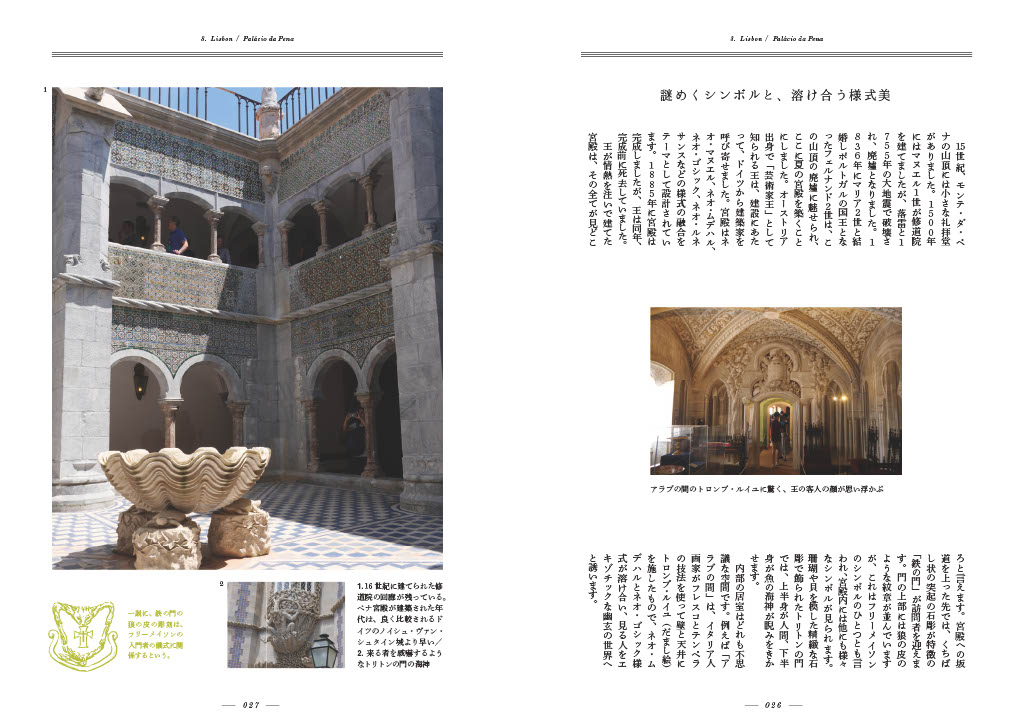

シントラのペナ宮殿は、ドイツから建築家を呼び寄せ、ネオ・マヌエル、ネオ・ムデハル、ネオ・ゴシック、ネオ・ルネサンスなどの様式が融合したデザインとなっています

旅の醍醐味、現地のおいしいごはん

観光のあいまには、エネルギー補給も大事。

せっかくなら、地元ならではの料理やお菓子を食べておきたいですよね。

本書では、街で食べ歩きができる地元菓子や、建物も楽しめるレストラン、地方の地元フードも紹介。

現地に行ったときには、ぜひ現地の味覚を楽しんでみてください。

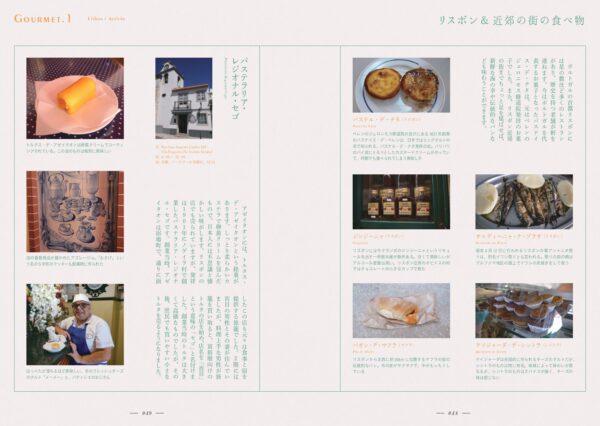

定番のパステル・デ・ナタ(エッグタルト)も、せっかくなら発祥のお店で食べたい。ベレンにあるパステイス・デ・ベレン(1837年創業)が元祖といわれています

南部のアレンテージョ地方はグルメな地域。パンを練ったおもちのような郷土料理(ミガス・ア・アレンテジャーナ)や羊のチーズ、どんぐりを食べて育った豚など、挙げればきりがありません

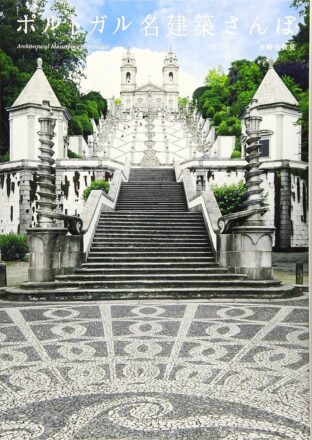

『ポルトガル名建築さんぽ』

定価 1,600円+税

著者名 矢野 有貴見 (著)、Mamedori (イラスト)

ページ数 152

判型 A5判

『ポルトガル名建築さんぽ』

『ポルトガル名建築さんぽ』