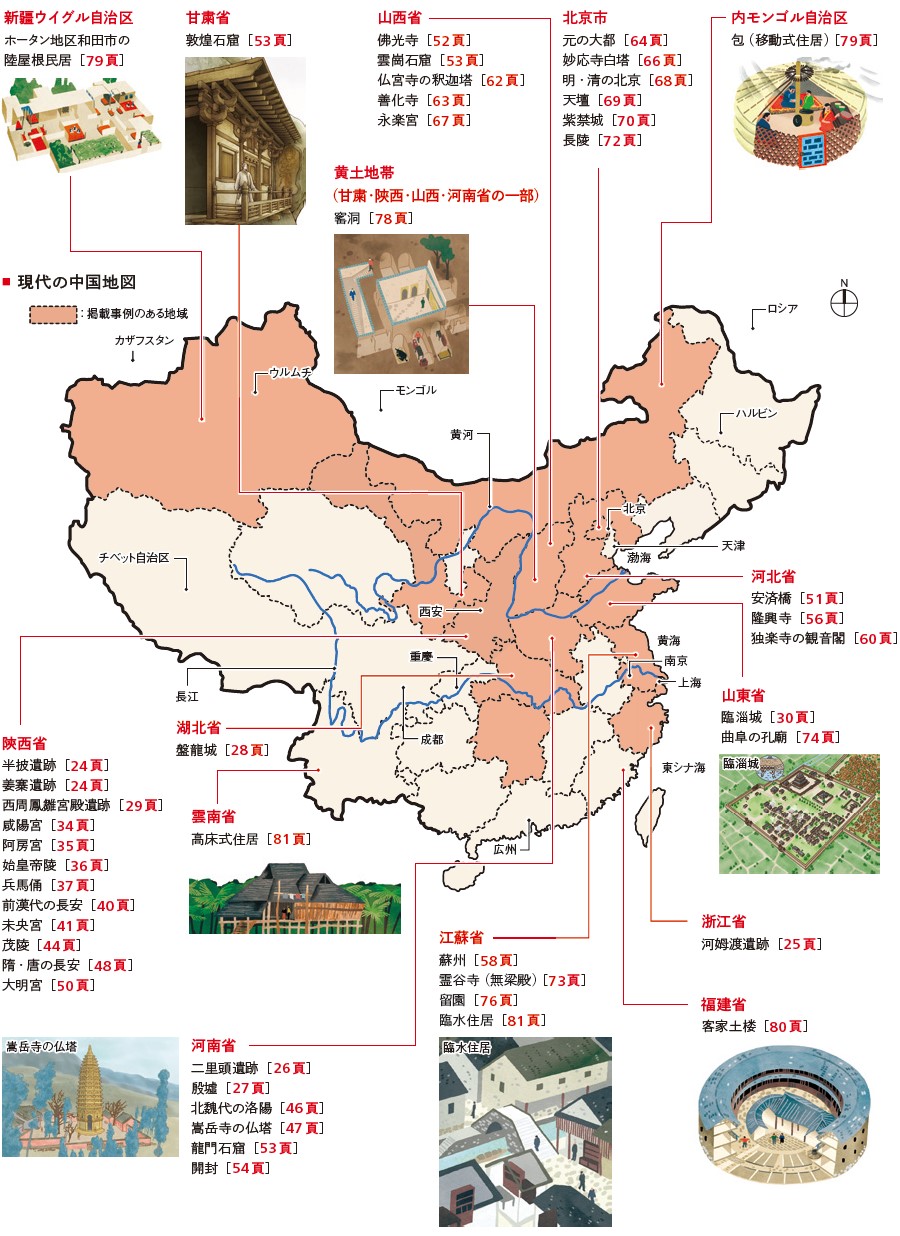

圧倒的な文化水準!中国全土に点在する歴史的建造物

中国には、その長い歴史と多様な民族がつくりあげたさまざまな建造物が、広い国土に点在しています。

貴重なスポットが多すぎて、行きたい場所を絞るのは困難を極めます。

そんなとき、『建築知識』の情報があなたに新たな視点を与えてくれるかも…!

各地で花開いた多様な文化の魅力を、建築を通して発見してみてください。

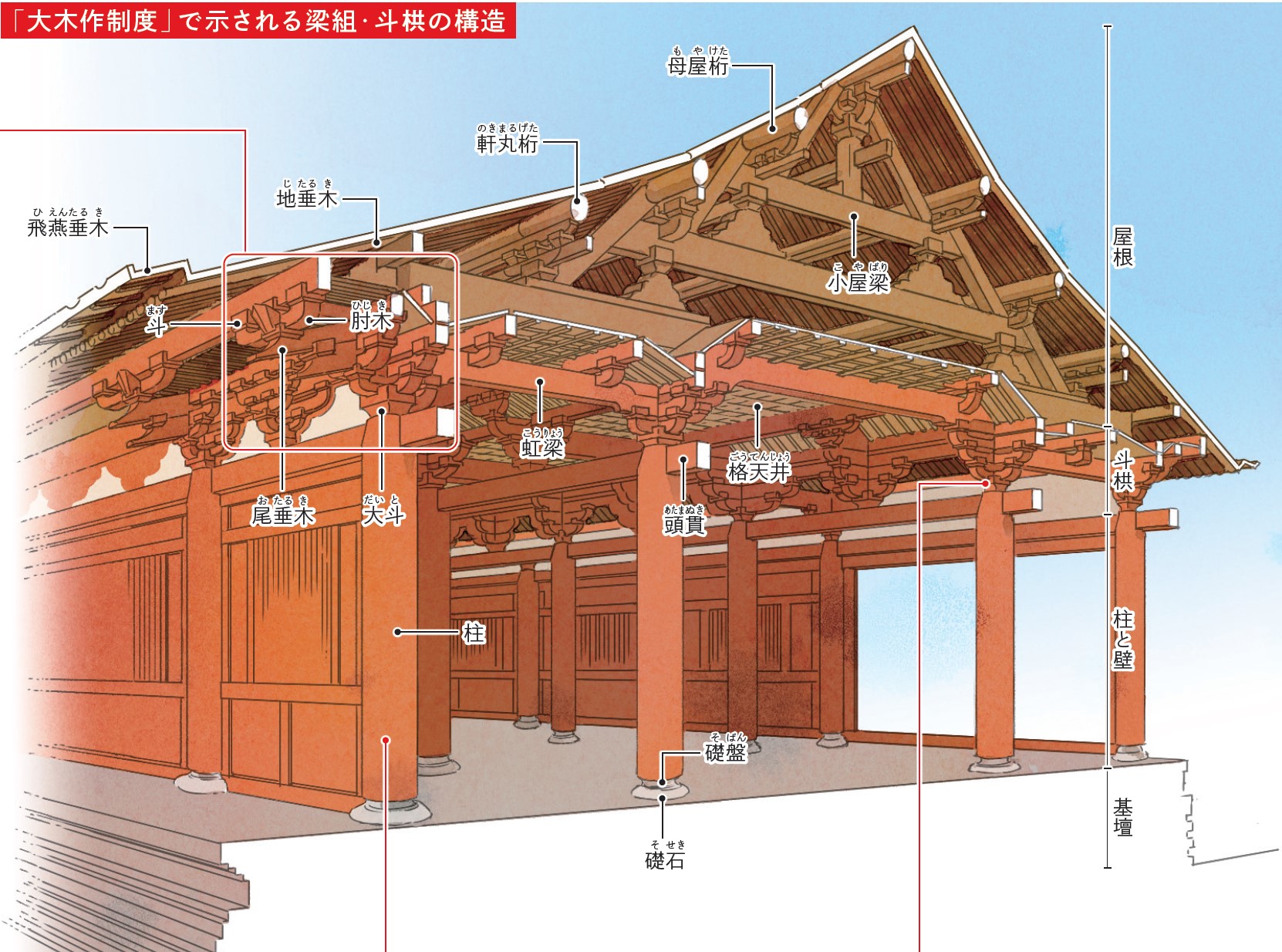

ルールを知って新たな視点で木造建築を見てみよう!

中国の建物と言えば、高い技術力でつくられた美しい木造建築のイメージが強いのではないでしょうか。

古代中国の木造建築は、その長い歴史の中で受け継がれて、北宋代(約1100年ころ)に編纂された『営造法式』によって高度に体系化されました。

その中では、建物を構成する部材の名称・寸法やその用い方の規制などが示され、建物の規模・形状と社会的な階級制度との結びつきについても、詳細な基準が設けられました。

このようなルールを知ってから訪れれば、あなたの中国木造建築の見方が変わるかも…?

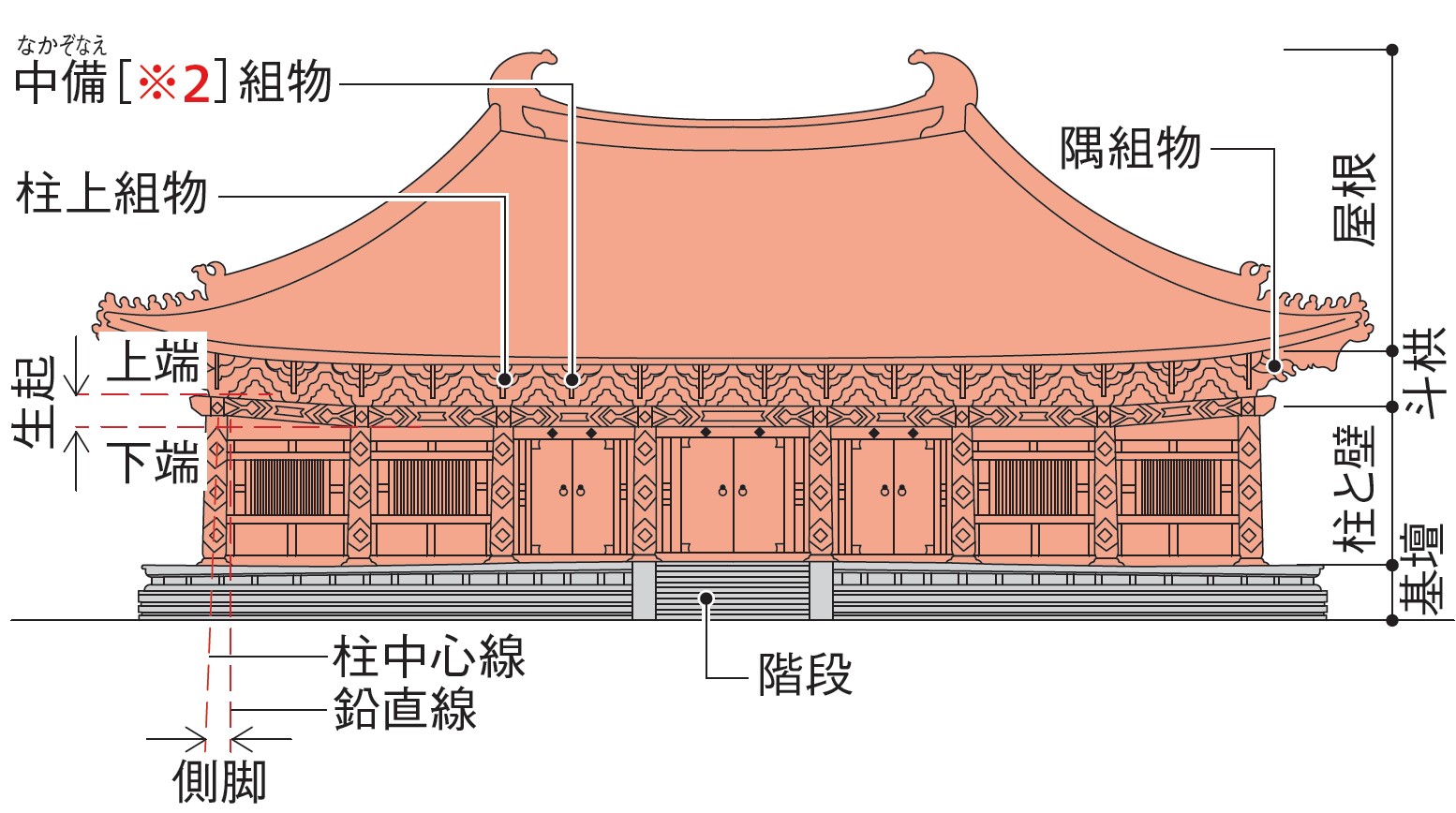

美しい外観と安定性をつくりだす手法

「生起」と「側脚」は、建物外観に柔和かつ壮麗な印象を与えるとともに、木構造の安定性をつくりだす手法です。「生起」は建物の外側を取り囲む柱列の柱高を、中央部から四隅に行くにつれて少しずつ高くする手法。「側脚」は建物の外側を取り囲む柱を、内側へ0.8~1%ほど傾斜させる手法。

両者の目的はともに建物の重心を内側に寄せて、梁・柱・桁の結合をいっそう緊密にさせることにあります。

中国建築の集大成・紫禁城!全体像を把握して皇帝の生活に思いを馳せよう

紫禁城は明代の1420年に建てられた、明・清代の宮城。約500年にわたり24人の皇帝がここを拠点に生活し、政治を行いました。

周囲は城壁で囲まれ、その外側を濠がさらに取り囲みます。儒教の礼制に基づき左右対称につくられ、重要な建物は南北中心軸に沿って配置。「前朝後寝」の考え方でゾーニングされ、南側が儀礼や政治などを行う外朝、北側が皇帝の生活の場である内廷となっています。内廷の両脇には妃婿と女官の住居が配されていました。

戦争などによって支配者の民族や一族が入れ替わる古代中国の王朝では、王権の正統性を民衆に知らしめる必要がありました。広大で絢爛な宮殿は、まさにそのための装置の一つと言えます。

統治者の階級の高さを象徴するために、各建築の梁・桁・斗栱・藻井・欄干など、細部には精緻な美術的加工が施されました。そこには、木彫・石彫・貼金・めっき(鍍金)・漆工・彩画・七宝焼・象嵌・螺鈿・硬木による細工や、絹織物の表装など、当時のあらゆる工芸美術技法が駆使されています。

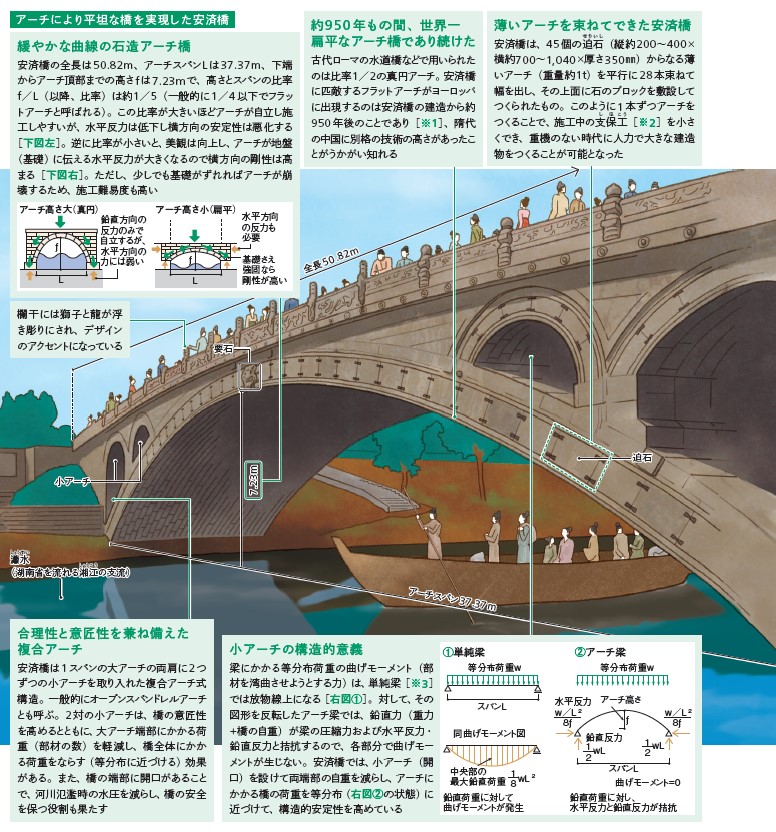

1,000年以上現役!古代の高度な土木技術を体感しよう

河北省趙県にある安済橋は、隋代に建設された現存する中国最古の橋梁です。

幅約37mの川に架けられた石造の橋で、川を下る船の通行を妨げないアーチ橋になっています。

橋の上は非常に平坦で歩きやすく、当時の中国の土木技術力の高さが窺えます。

ちなみに、同規模のアーチ橋がヨーロッパで登場するのは、安済橋の建造から約950年後…

脅威の石造技術を現在も体感できるスポットです。

建造物は、建築技術の進化と自然環境・思想・政治的状況が組み合わさって形づくられます。

なぜその建築や街がつくられ、なぜその形になったのか…。

そんな視点をもつことで、中国旅行が一層楽しくなるかもしれません。

さあ、『建築知識』を片手に旅に出よう!

定価 1,800円+税

ページ数 142

判型 B5判

発行年月 2024/06

ISBN 4910034290741