忍者が使った火器の数々

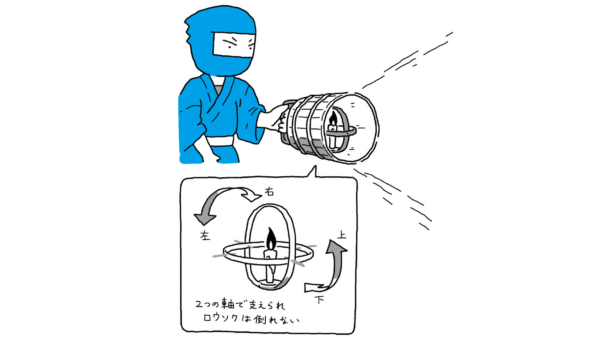

剛盗提灯(がんどうちょうちん)

内部にジャイロ機構が組み込まれた提灯で、どの方向に向けても中の蝋燭が傾かないようになっています。

提灯を地面に伏せれば、火を消さずに闇に紛れることもできます。

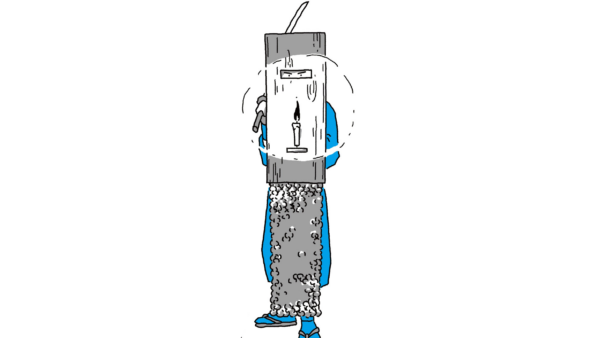

楯火炬(たてたいまつ)

楯と松明が一体化したもので、暗闇での戦闘に用います。

楯の上に覗き孔が開いていて、下に蝋燭を立てる台が付いています。

大きさは18×60㎝程度

焙烙火箭(ほうろくひや)

焙烙(茶やゴマを炒るための素焼きの土鍋)の中に火薬を詰めた爆弾です。

手投弾のような武器として使います。

義経明松(よしつねたいまつ)

水牛の角を薄くくり抜いて、中に鳥の羽と水銀をいれて化学反応で光を出す照明器具です。

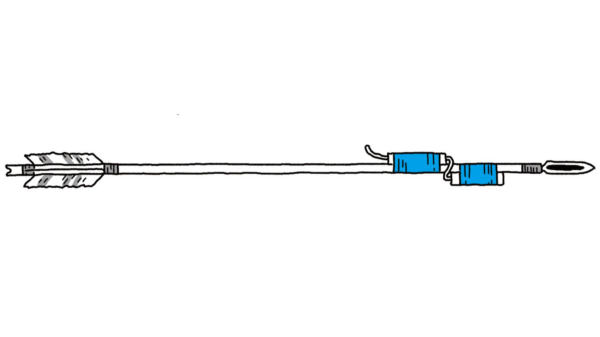

大国火矢(おおくにひや)

矢の先に火薬を入れた竹筒を取り付けて飛ばし、遠くから建物に火を点けられます。

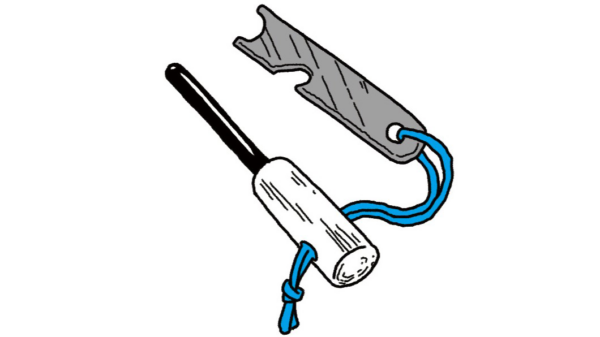

忍者は火種を持ち歩く

上記のような火器を使った火術を行うためには、着火道具を持ち歩く必要があります。

火の点いた炭や線香を香炉に入れたものや、予め火をつけた火縄などを火種にしていました。

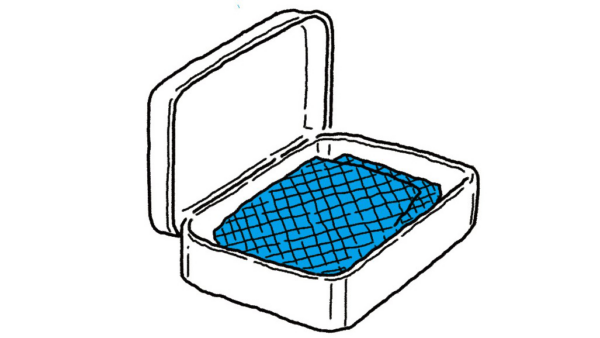

忍者の火起こしグッズ「火箱」

火箱には、火起こしに必要な道具がすべて入っています。

大きさは10×10×5㎝程度です。

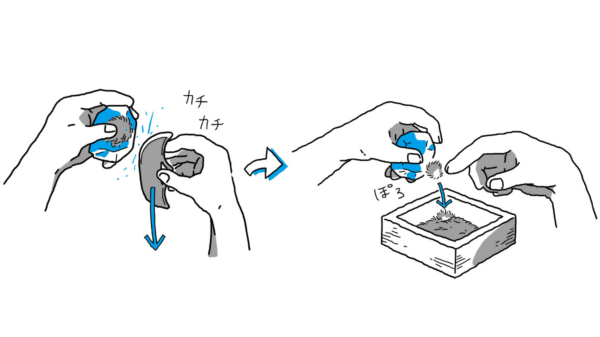

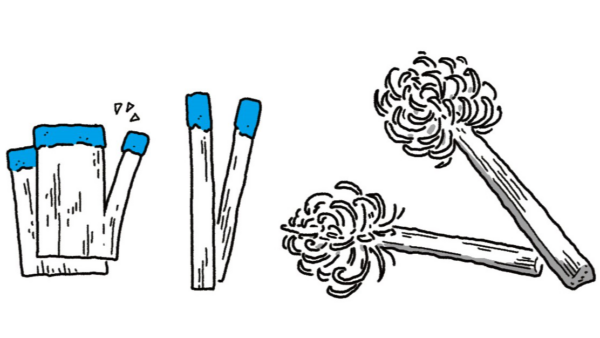

忍者の火おこし

火打石に、布や炭化させた綿などの「火口」を適量乗せて、火打金で勢いよく打ちます。

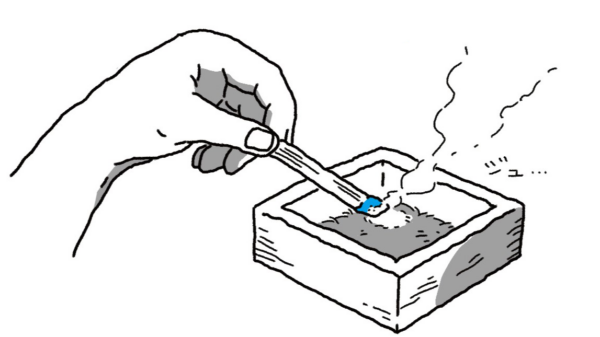

上手くいくと火口に火花が移り、小さな火が点きます。

この火を附木に移してマッチ大の火にします。

優しく息を吹きかけながら火を移します。

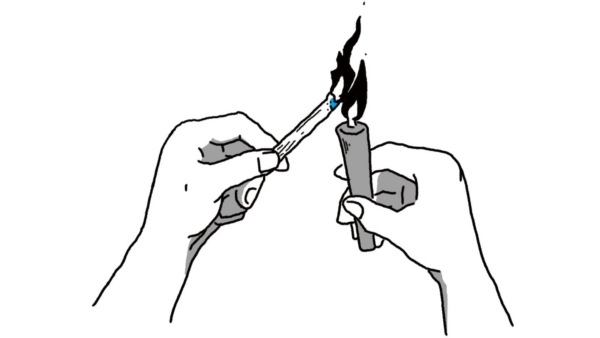

附木に火がついたら、その火を素早く蝋燭や小枝に移して、火起こし完了です。

キャンプ道具で火おこしの修行

キャンプ用のメタルマッチを使って火起こしをしてみてください。

「打ち付ける」というより「こすり合わせる」ようにして火花を出します。

火花を大きくする火口は、チャークロスのほかに、植物の綿毛、衣服の綿、埃を集めたものなども使えます。

附木には、薄い杉の板に硫黄を塗ったものや、フェザースティックなどを活用してください。

火起こしの稽古は、キャンプ場などの安全な場所で、後始末や火傷に十分に注意して行いましょう

『現代忍者塾』連載一覧へ

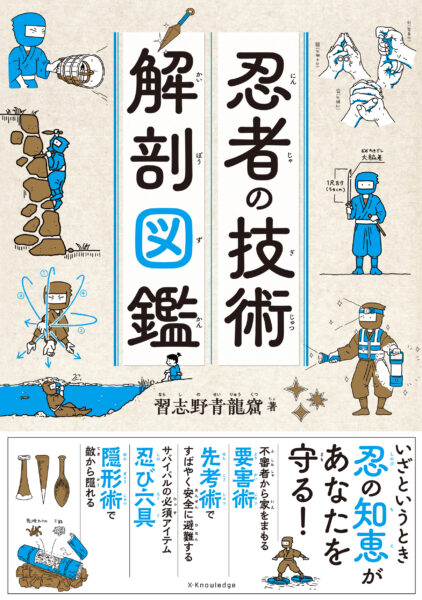

定価 1,700円+税

ページ数 144

判型 A5判

発行年月 2025/07

ISBN 9784767834368

解説

習志野青龍窟(ならしの・せいりゅうくつ)

忍道家。武術家。松聲館技法研究員。港区防災アドバイザー。各種イベントや国内外のメディアに多数出演。映画の忍術指導も担当。山修行や断食の実践、稽古、国際忍者学会への参加など精力的に活動している。今に役立つ温故知新の心身運用法を指導している。小学校や大学などでセミナーや教室なども開催している。

X(旧Twitter)アカウント:習志野青龍窟 忍道家(@3618Tekubi)

YouTube:忍道家 習志野修行チャンネル

イラスト

齊藤きよし(さいとう・きよし)

忍術研究家。デザイナー。イラストレーター。パルクール講師。桑沢デザイン研究所卒業後、某自動車企業勤務を経て独立し、現在は「Shinobi Design Project」を立ち上げ活動。自ら古典的な忍術を研究・修行・実践し、現代の仕事や暮らしに活かせる生きた忍術を探求。学校等で忍術を活かした体験・実践的な情報教育の指導も行う。著書に『図解 万川集海』。「SDP STORE」にて忍器・忍具の製作と販売も行う。

X(旧Twitter)アカウント:きよし|デザインと忍者とパルクール(@Kiyoshi_Design)

公式ホームページ:Shinobi Design Project