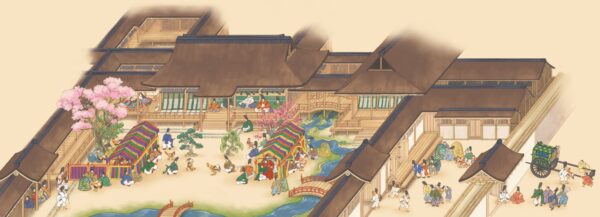

大河ドラマで話題になった平安時代の住居

大河ドラマ「光る君へ」の舞台にもなった平安時代。

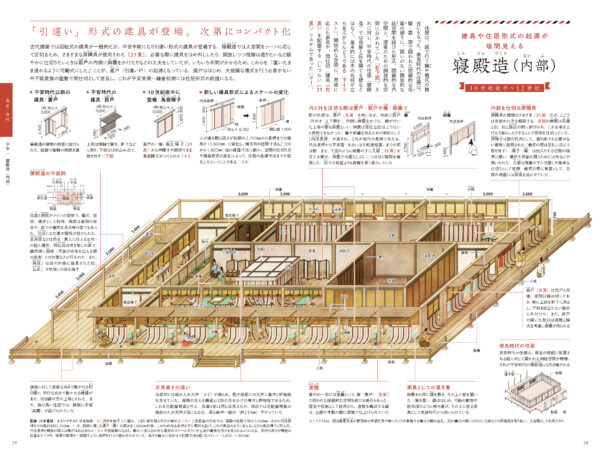

平安時代の貴族たちが住んでいた住居は、寝殿造と呼ばれます。

2つの門を通り抜けてたどり着く

寝殿造の特徴の1つは、敷地の周囲に高い塀を巡らし、その内側に中門廊と呼ばれる第2の囲いを設けている点です。

つまり、外部から訪れて住居の中心に位置する寝殿や南庭に至るには、2つの門を通り抜けなければなりません。

もう1つの特徴は、寝殿をはじめとする主要な殿舎が儀式を行うための開放的な大列柱空間の建物であることです。この儀式用の列柱空間に建具をはめ込むことで、居住空間がつくられていました。

イラスト:岩瀬由布子

内部は木の丸柱が立ち並ぶがらんどう

平安時代の住居(寝殿造)は母屋と庇を隔てる壁などはなく、基本的には木の丸柱が立ち並ぶがらんどうでした。開放的な空間に、用途に応じた家具や、間仕切(建具)を配置する(しつらい)システムです。

内部の構成は、母屋と南庇がメインの空間で、儀式、居間、寝所として利用していました。南庇は昼間の居室や、庭での儀式を見る時の席でもありました。北庇にも北面の寝所が設けられます。北孫庇などは侍女(貴人に仕える女性)の控え場所、西弘庇は吹放しの庇で、儀式時に勅使(天皇が命令を伝える際の使者)との対面などが行われました。また、「孫庇」は庇の外側に延長された庇、「弘庇」は吹放しの庇を指します。

「光る君へ」でも気にして見てみるのもいかがでしょうか。

イラスト:ひるね坊

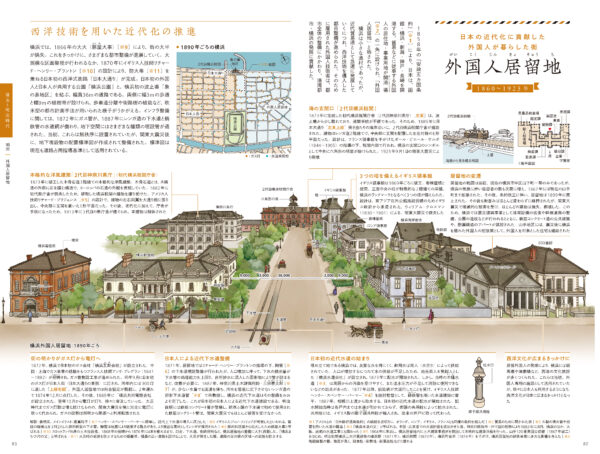

明治以降は洋風の文化を取り入れながら独自の町並みが生まれる

明治時代になると、都市部では西洋の文化が広まり、住宅も西洋の工法や様式の影響を受けました。

その後、関東大震災や戦災を経て、日本の町並みは大きく変化していきます。

明治から続く「銀ブラ」文化

1872年に発生した大火の復興事業としてつくられた銀座レンガ街。ここに日本初の歩道が登場します!

日本で初めて歩車分離が行われたのがこの頃でした。

(車は車でも、当時は「馬車」ですが…)

歩道ができたことで歩行者は安心して買い物を楽しむことができるようになり、現在の「銀ブラ」文化につながっているといわれています。

当時の景色をイメージしながら、銀座の街を歩いてみると新たな発見があるかも!?

イラスト:える

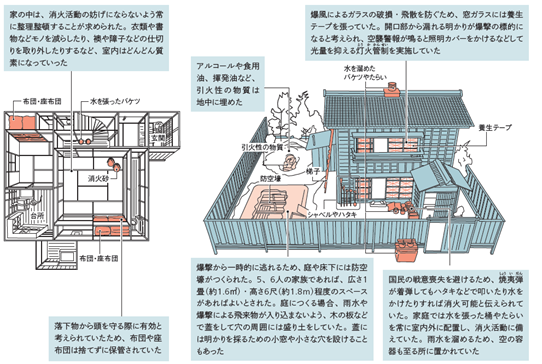

戦争によって変わる家と街並み

昭和になり、日本では戦争で300万人以上の犠牲が出たと言われています。日中戦争がはじまった1937年、各家庭で空襲に備えるよう、消火訓練や防火用品の設置を義務付ける法律(防空壕)が施行されました。

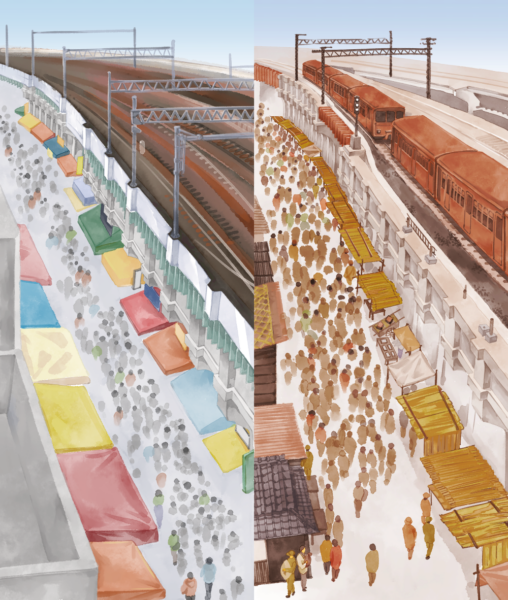

日本中に闇市が出現

1945年に戦争が終結すると、焼け野原になった各都市は少しずつ復興に向かいます。食糧不足のため配給制がとられる中、日本中の都市に「闇市」が出現。闇市とは、公的に禁止された経路で入手された物資を扱う闇取引が行われた場所。路上での立ち売りや、地べたにゴザなどを敷いた上に食べ物や日用品を並べた露店が並びました。

左:現在のアメ横、右:1945~1950年ごろの上野の闇市 イラスト:飯嶌玲子

全時代を網羅!時代順に並んでいるからイラストで歴史が追える!

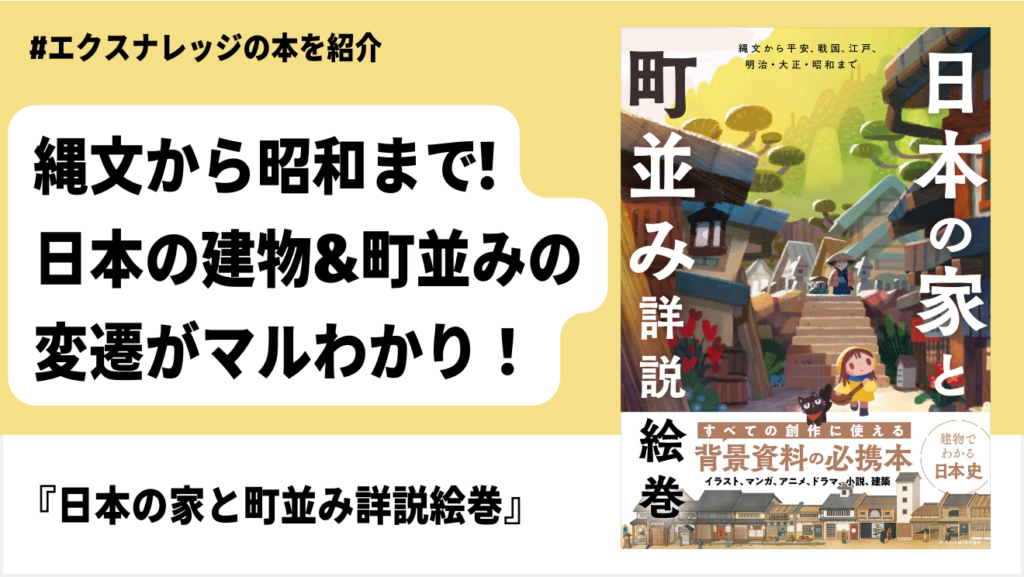

『日本の家と町並み詳説絵巻』は、縄文時代から高度経済成長期まで、竪穴式住居や寝殿造、擬洋風建築、戦後の団地をイラストで図解した1冊!

道幅や建物の配置といった都市的スケールから、建物の詳細なつくりや寸法・用語だけでなく、

その中で暮らす人々の服装、生活の道具など身近なスケールまで、多面的な視点で日本の建物と暮らしの歴史を一挙解説。

執筆には、大河ドラマやアニメ・映画での時代考証や史跡の保存・復元に携わる専門家や第一線で活躍する建築史家など名だたるメンバーを迎え、最新の学説をもとに解説しています。

全ページに緻密なイラストを掲載しているので、歴史上の風景が生き生きと感じられるはず!

完売御礼!入手不可の特集を書籍化

皆様からのご要望にお応えして、

完売して現在は購入不可となっている建築知識2022年8月号と、2023年3月号を合本化!

開きが良くなり、1冊にまとまったことで使い勝手も良くなりました◎

▽立ち読みショート動画はこちら

日本の家と町並み詳説絵巻

定価 3,200円+税

ページ数 176

判型 B5判

発行年月 2025/04

ISBN :9784767834245