「難事件は不思議建築とともに」は、「建築知識」2025年1月号から好評連載中!

最新回はこちら

第1話の無料公開はこちら

この連載も4回目を迎えるので、今回はグッとミステリに舵を切った形で書いてみたいと思います。テーマはみんな大好きな「密室」です。ミステリ小説を読まない方でも、テレビドラマの『〇〇の密室で不可解な事件が!』なんてコピーを、一度ぐらいは目にしたことがあると思います。そんな「密室」と呼ばれる不思議な空間は、果たして本当に存在するのでしょうか?

今回はその疑問を考察してみます。

密室を定義する

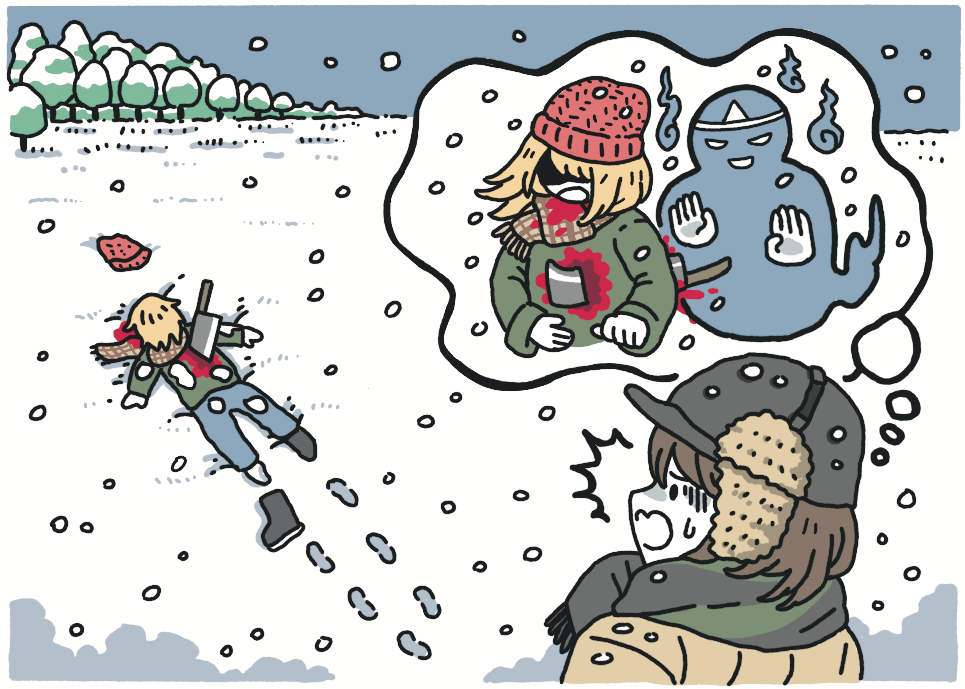

はじめに、密室とはどんな状況にある部屋のことを指すのか、今一度おさらいしておきましょう。ミステリにおける密室とは、人が出入り不可能と思われる状況のなかで事件が起きた際に、その部屋ないしは場所・空間を「密室」と呼びます。ですから室内だけではなく、屋外においても密室と呼ばれる空間があります。たとえば『雪密室』と呼ばれるものが、それ。一面の雪景色のなかに、ポツンと倒れている被害者がいるが、その周囲には犯人の足跡がなく、どう見ても犯行が不可能な状況にある空間、それも密室と呼ばれます。

「雪密室」雪原のなかに倒れた被害者、足跡は1人分、しかも行きの足跡しかない。犯人はどうやって行き来したのでしょうか?

ですが今回は建築的な視点での考察なので、あくまでも建物内部の話に限定して、叙述トリックを含めた思い込みや心霊現象も併せて除外します。ミステリ・マニアの方には御不満もあろうかとは思いますが、あくまでも建築的な考察なのでご容赦を。

完全な密室はあるか?

結論からいえば、建築的には「そんなものはありません」。……結論が早すぎますか? さすがにこれでは検証にならないので、もう少し話を続けましょう。

たとえばその部屋への出入口はたった1か所の扉だけで、窓もない部屋があったと仮定します。Aという人物が1つしかない鍵を持って室内に入り、内側から鍵を掛けると、Aのいる部屋は密室となりますが、それを部屋の外から確認する方法はありません。つまり第三者は、Aが密室の中に1人きりでいることを証明できなくなります。

ひょっとするとAは室内から消え、異次元にワープしているかもしれないし、あるいは何処かから第三者が表れているかもしれないからです。ですから物理的には密室ですが、論理的には密室であることが証明できなくなってしまうのです。

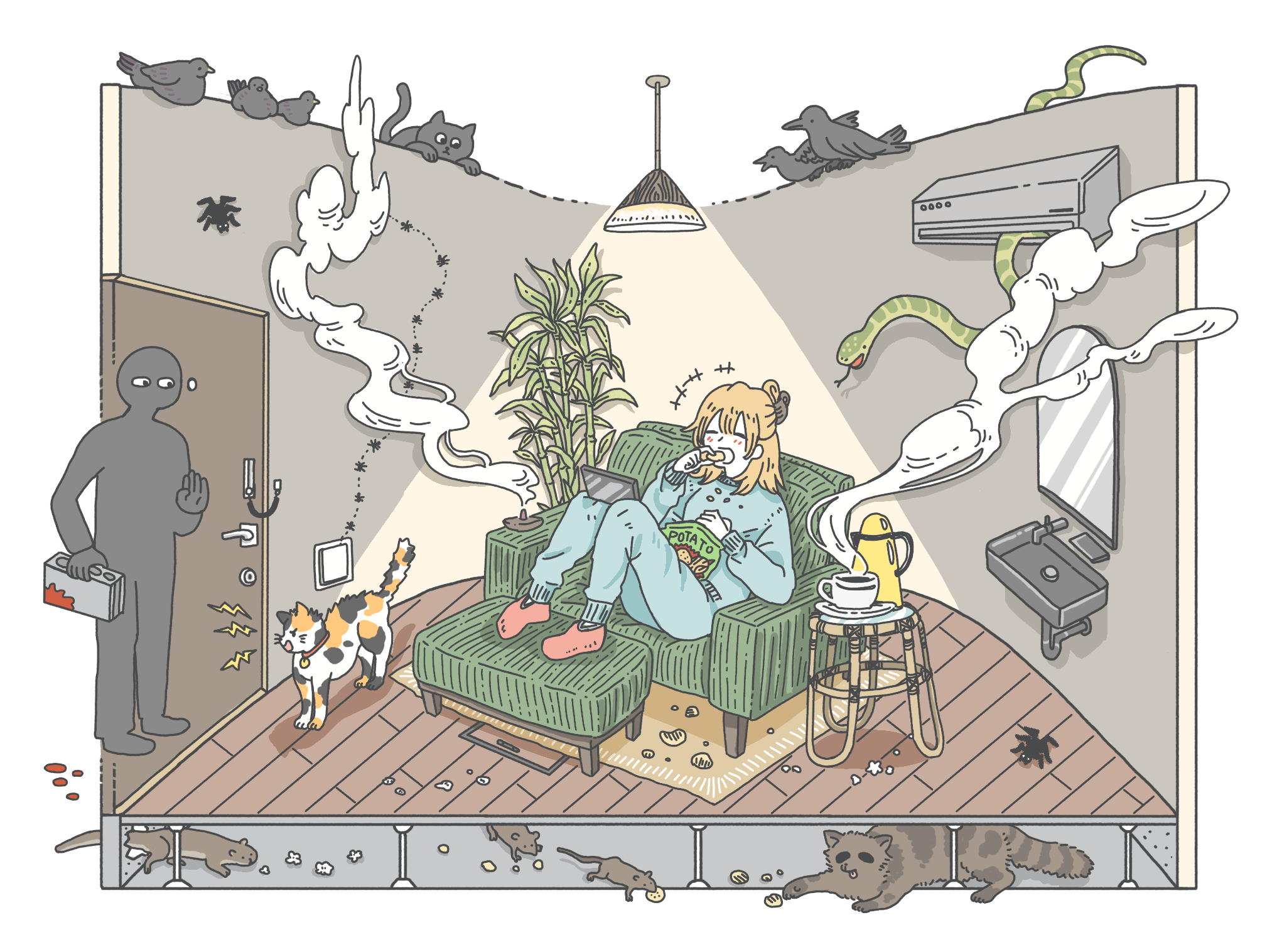

とまあ、これは屁理屈ですが、そんな面倒臭い屁理屈をこね回さなくても、窓もなく、壁や天井に隙間もなく、換気設備やエアコンさえ付いていない部屋など、現実の世界ではありません。高度な密閉性が要求される研究施設でさえ、換気設備もエアコンも設置されているからです。それは宇宙だろうが海底だろうが同じことで、必ずその部屋は他の空間と何らかの方法で繋がっています。ですから建築的な視点でいえば『密室』と呼ぶには無理があります。

密室に見えても実は孔だらけ

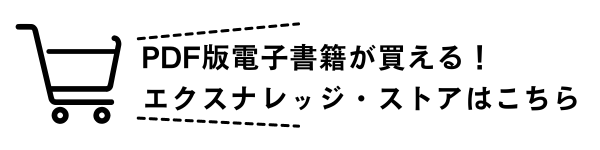

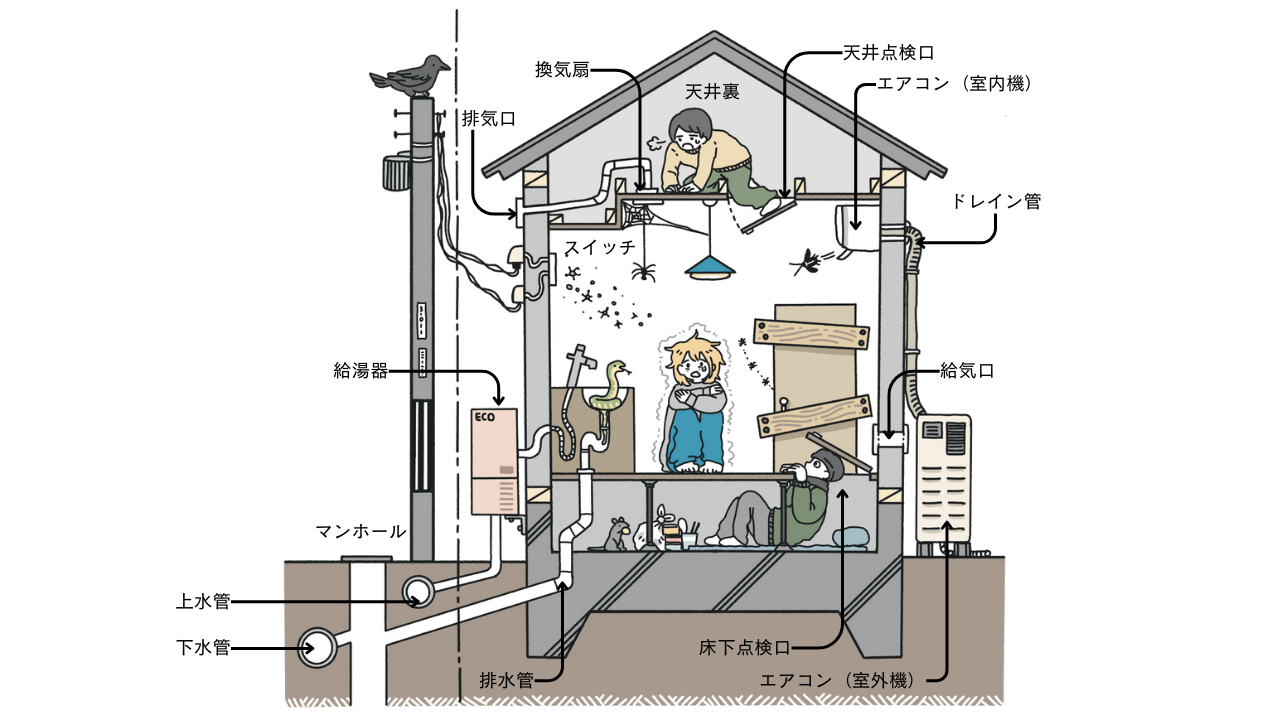

一般的には人が部屋に出入りするためには扉や窓を利用するしかありませんが、それら以外にも室内への出入り口はあります。たとえば天井には天井点検口、1階床下には床下点検口があります。住宅に限っていえば、天井裏を伝って他の部屋の上に移動するのはたやすいことですし、床下での移動も同じこと。これらの点検口は必要な場所に設置されていて、ふだんは目立たない場所に設置しているので、一見すると見つからないこともあり得ます。

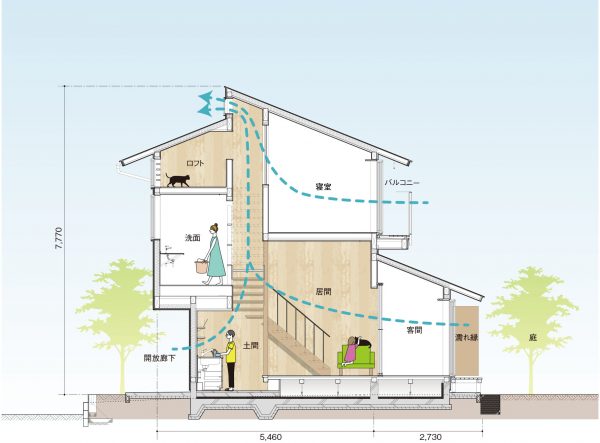

窓や扉が閉まっているからといって、その部屋が外部と繋がっていないわけではありません。外部との繋がりは、他にもたくさんあるからです。たとえば電気コンセントやスイッチ類。水道管や排水管も外部と繋がっています。なかでも換気扇やエアコンは、小さな窓と呼んでもおかしくないほどで、ここを介して外から簡単に室内に干渉することが可能です。エアコンの室内機には、直径約14㎜のドレイン管が結露水を外部に排水するために設けられており、このドレイン管はただのホースなので、引っこ抜いたり、切断したりすれば外から簡単に室内に干渉できます。

ミステリにおいて密室殺人という状況が成立するためには、必ずしも犯人が室内に出入りする必要はありません。高い気密性を持つ部屋でも、こうした配管を利用して何らかのトリックをほどこすことは、ミステリの世界ならば簡単なことだと思います。昭和の作品には天井板に開いた節穴[※1]を利用したトリックもあったほどですから、ほんの小さな孔があれば、それを建築的に密室と呼ぶことはできません。人が出入りできる大きさの孔がなくても、「何か」を仕掛けられる隙間さえあれば、そこには謎が生まれる余地があるということです。

昨今の住宅は、高気密・高断熱化が主流になりつつあります。気密性能は隙間相当面積=C値[※2]という数値で表します。このC値の値が小さいほど家の隙間は少なく、気密性が高いことを表します。ハウスメーカーのなかには、C値0.2㎠/㎡以下という、高い数値を目標としている会社もあります。

この高い基準をたとえて説明すれば、30坪(約100㎡)の家に対して、家じゅうの隙間面積を合わせても、約20㎠、つまり名刺を一回り小さくした程度の隙間しか空いていない家となります。これほど気密性能が高い家ならば、何かのトリックに使えるかもしれません。過去には気密性の高い部屋をつくり、室内にガスを吹き込み犯行に及ぶ……というミステリも書かれていますが、今では現実的にありえそうです。

※1 木の節が抜けてできた孔

※2 家の隙間を集めた隙間面積(㎠)を、建物の延べ床面積(㎡)で割った値で、単位は[㎠/㎡]で表す

建築技術とトリック

ミステリのなかには、現実離れしたトリックが使われることがありました。「ありました」と過去形で書いたのは、当時は荒唐無稽と思われたトリックでも、今では現実的に成立するものもあるからです。

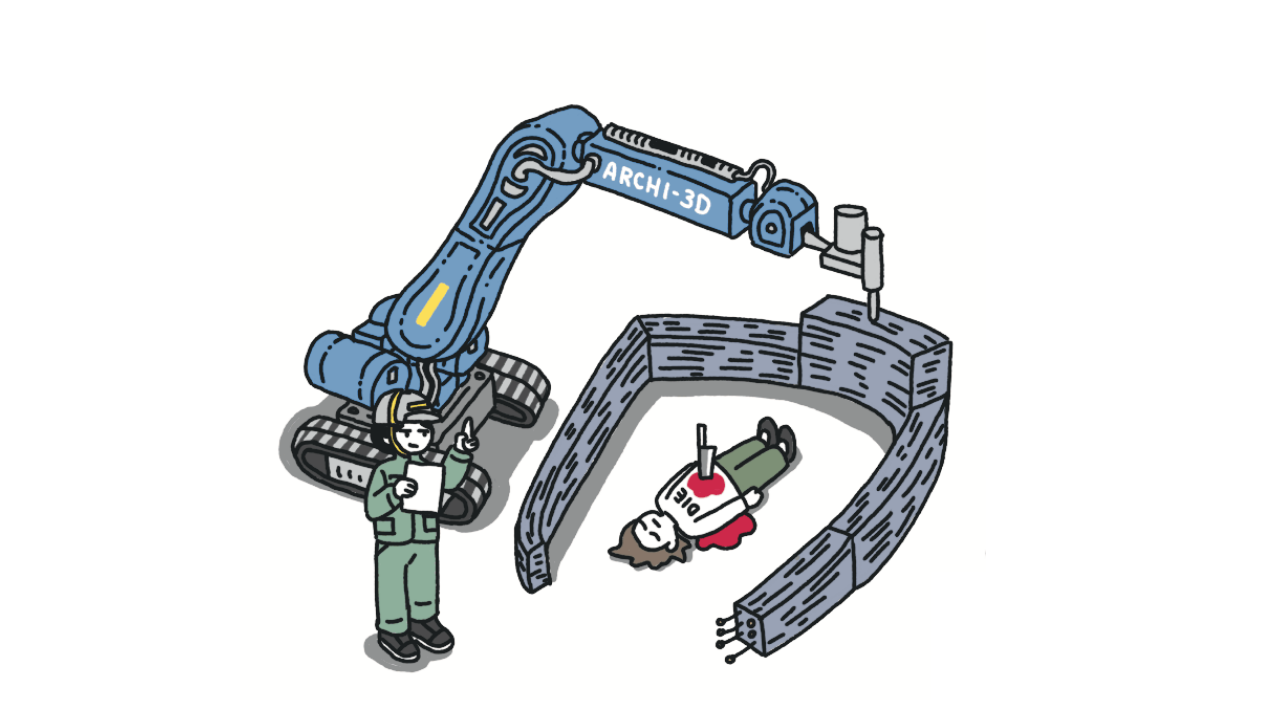

たとえば事件を起こした当初は屋外だった場所で、犯行後に被害者のまわりに建物をつくり、まるで家の中で事件が起きたかのように見せる密室トリックがありました。いちから家をつくるとなれば、普通は数か月の時間が必要ですが、今では3Dプリンターが開発されたおかげで、6畳ほどの広さの家なら1日で完成させることも不可能ではありません。

奇想天外(だった)トリックその1、犯行を終えてから建物を建てる。3Dプリンターがあれば不可能ではないかも

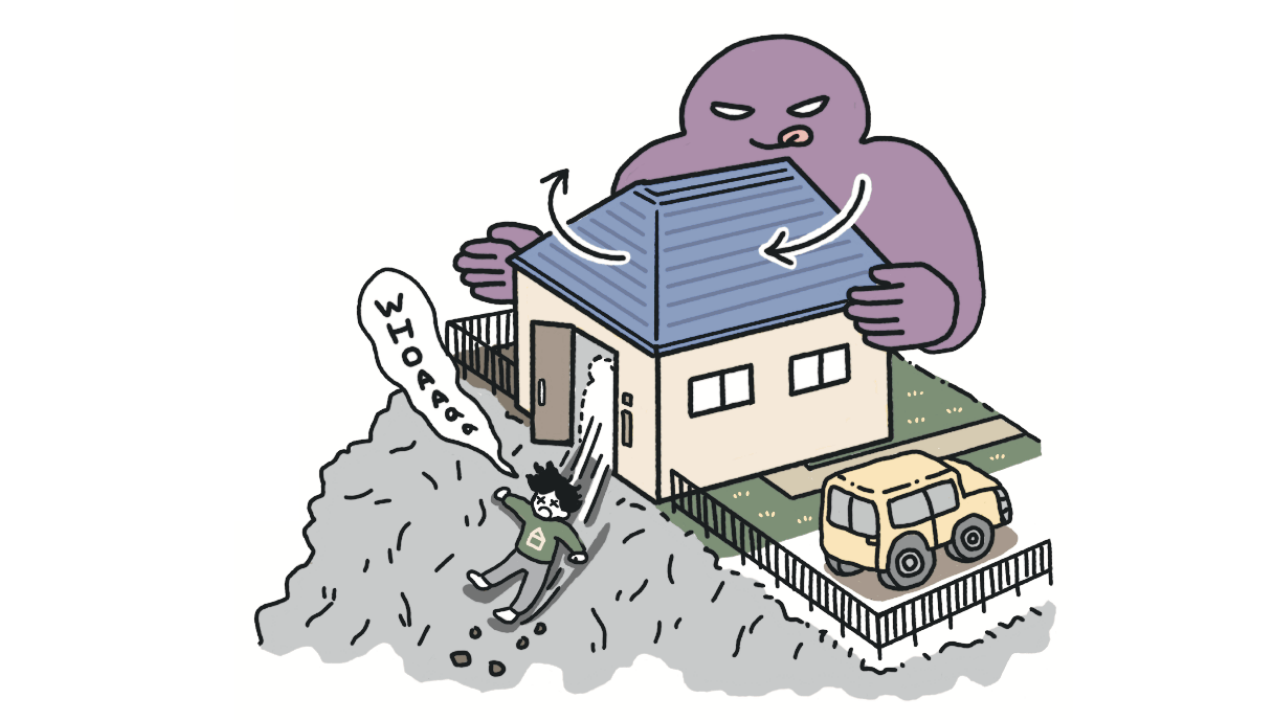

また建物全体をひっくり返して、中に居る人間にダメージを与えるというトリックもありましたが、これも、プレハブの強度も、重機の性能も高くなった今では可能な技術です。

もっと簡単なトリックは、家を平面的に回転させることで、不可能犯罪を行うことです。たとえば玄関を開けると道路に繋がっているはずが、犯人が家を回転させてしまったことで、玄関扉を開けるとそこが断崖絶壁であることに気づかずに転落―なんて話も今では実現可能です(今後の回で詳しく紹介します)。

そのほかにも、鍵の掛かった小さな部屋で圧死させるトリックや、食事のたくさんある部屋で餓死させるトリックなどもありますが、そんな空間や仕掛けを持つ家を、今では容易につくることができます。作中で論理的にのみ可能だったことが、今では現実的に実現可能になったことで、密室を扱ったミステリ作品は、より難易度が高い時代に入ったのかもしれません。

奇想天外(だった)トリックその2、建物を回転させて出入口を錯覚させる。建物を回転させる機構は既に実在しています

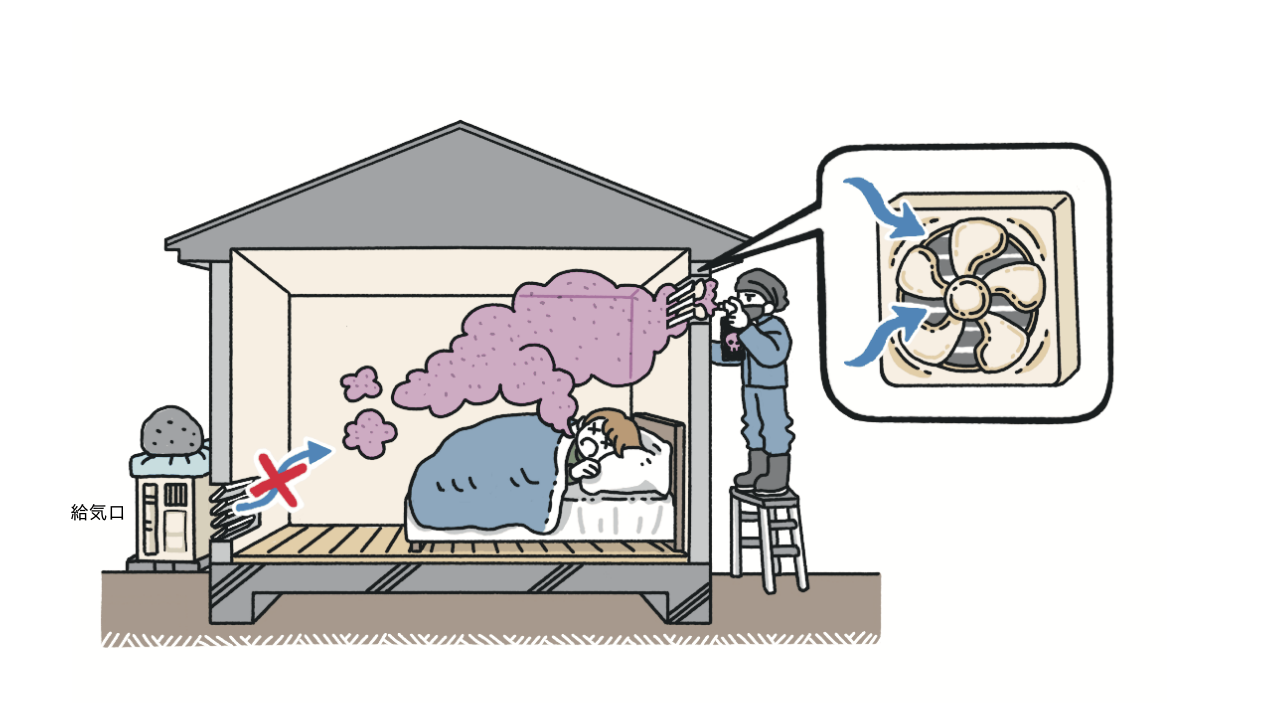

今の住宅には、断熱性能のための気密性が高まっている一方で、室内換気を促し、新鮮な環境を保つための24時間換気が義務付けられています。そのなかでも安価でメンテナンスが容易な、壁に直径10㎝ほどのパイプファンを設置する「第3種換気方式」と呼ばれるシステムがあります。ミステリ小説の世界ならば、10㎝の孔が開いていれば大抵のことが可能です。たとえばパイプファンが天井近くに設けられており、その真下に家人が寝ているような場合、頭に物を落とすこともできれば、毒を垂らすことも、ガスを吹き込むことだってできるし、小さな動物なら容易に出入りが可能です。棒の先に凶器を付けた物を差し込み犯行に及ぶこともできるでしょう。建築的なリアリティを突き詰めるとしたら、直径10㎝の孔は、奇想天外なミステリのガジェットになり得るのかもしれません。

第3種換気方式は最も一般的な換気方法。機械排気で室内を負圧にすることで、給気口から自然に外気を取り込む。

給気口をふさぎ、排気口の隙間からガスを注入すれば、室内に充満してしまう

見えない扉

ミステリ作品には、「見えない扉」が登場するものがたくさんあります。たとえば大小さまざまな色と形をした木片が張られた壁、偶然その壁を叩くと、1つの木片が下にストンと落ち、そこを起点として周りの木片をスライドさせると壁の中から隠し扉が現れる。これは有名なミステリに登場した隠し部屋(座敷牢)の扉ですが、これほど大袈裟な仕掛けでなくても、現代の住宅にもたくさんの「見えない扉」はあります。

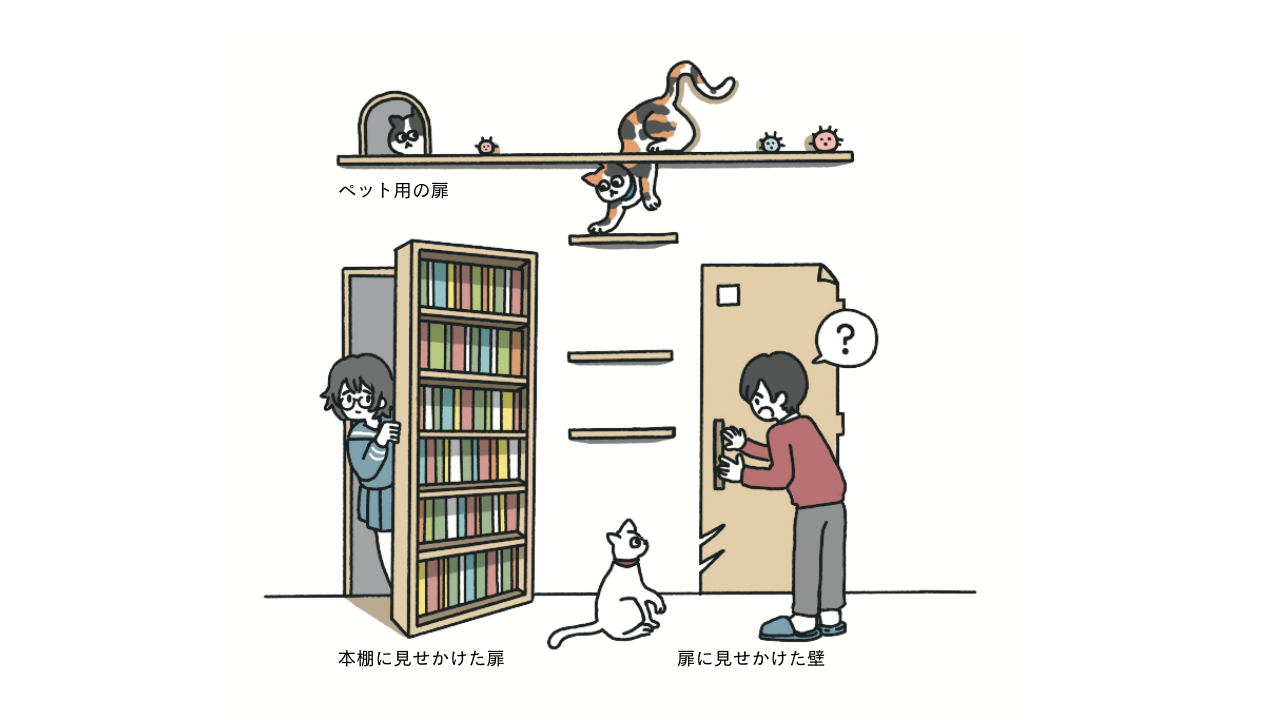

本棚に見せかけた扉や、壁一面の鏡だと思ったら1枚だけが扉になっている家は実在します。部屋を仕切る壁全部が大きな棚になっており、棚を動かすことで部屋の広さを自由に変える家もあります。

また変わったところでは扉に見せかけた引戸や、扉に見せかけた壁の模様なんていうものもあります。最近ではペット用の小さな扉が設けられた扉や壁の孔もあるので、見えない扉あるいは誤認させる「遊び心」を持つ扉は意外と多く存在しているのです。

「見えない」ことを「認識の外にある」と解釈すれば、見えない扉は意外と簡単

思い込みの密室

ところで、壁のすべてがガラスでできている家に暮らせますか? 私は無理です。なぜなら風呂上がりに、バスタオル一丁の姿でウロウロすることができなくなりますから……などと思っていたのも今は昔の話。今では、透明ガラスが電気信号で一瞬にして曇りガラスに変わる製品があります。そんなガラスを使っていたなら、必要な時には透明に、そうでない時には曇りガラスにすれば問題ありません。

これをミステリ的に捉えてみれば、見えていた景色が見えなくなる。本当は閉じている空間を、開かれていると錯覚させることが可能になったという話です。この感覚に近いトリックを利用したミステリに、壁全体が竹で組まれた密室の謎を描いた作品がありました。堅牢で抜け出すことは不可能と思える部屋でしたが、実は竹のしなる特性を利用して、隙間を作って壁から抜け出すことができたというトリックでした。

こうした錯覚や思い込みによって、空間の閉じ方や認識を作為的に変える方法があります。これは建築にも多くの場面で利用され、狭い空間を広く見せる工夫や、空間を劇的に変化させるテクニックとしても利用されています。照明器具による光の演出や音の反響・残響、ほかにも様々な設備を利用し、ミステリとは違った意味で、空間に意図をもって変化を与える工夫を施しています。

今回は、ミステリにおける密室を建築的に考察する、という視点で書き始めましたが、その両者には違う視点があり、冒頭で書いたような単純な結論には至らないのではないかと思いました。ただ1つ共通点があるとすれば、ミステリは読者を、建築は利用者を楽しませたい・驚かせたいという気持ちで創造している点かもしれません。また新しい密室トリック作品が読める日を、楽しみにしています。

▶第1話の無料公開はこちら◀

著者プロフィール

安井俊夫

1960年香川県生まれ、一級建築士(天工舎一級建築士事務所)。設計業の傍ら、ミステリ書評などの文筆業も展開。有栖川有栖『女王国の城』、知念実希人『硝子の塔の殺人』など有名作家の作品舞台の設計・図面制作にかかわる。著書に『犯行現場の作り方』(メディアファクトリー、2006)、『密室入門』(メディアファクトリー、2008、有栖川有栖氏と共著)など

天工舎一級建築士事務所HP

イラストレーター

Pecco

X: @pecor1n

発売中の「建築知識」11月号で連載の最新回が読める!

「建築知識」2025年11月号では、本連載の第11回「変な場所に建つ建物」を掲載!

ミステリの舞台の定番といえば、絶海の孤島のホテル、誰も寄り付かない山奥の別荘、崖っぷちに建つお屋敷…など、「どうしてそこに建ってるの?」と聞きたくなるシチュエーション。実際にそんなものが建てられるのか、インフラや施工、法律などの視点で考察しています。

建築知識25/11 マルわかり建物種類ごと法規チェックシート 特別付録「建築知識手帳2026」付き

定価 1,800円+税

判型 B5判

「建築知識」連載試し読みはほかにも!

「金田一耕助の間取り」犬神家の一族

「日本名城怪談集」大坂城に数多く伝わる怪談とは?

朝ドラ「ばけばけ」の世界をもっと知りたい!小泉八雲と日本の建物