【初級編】

第1問

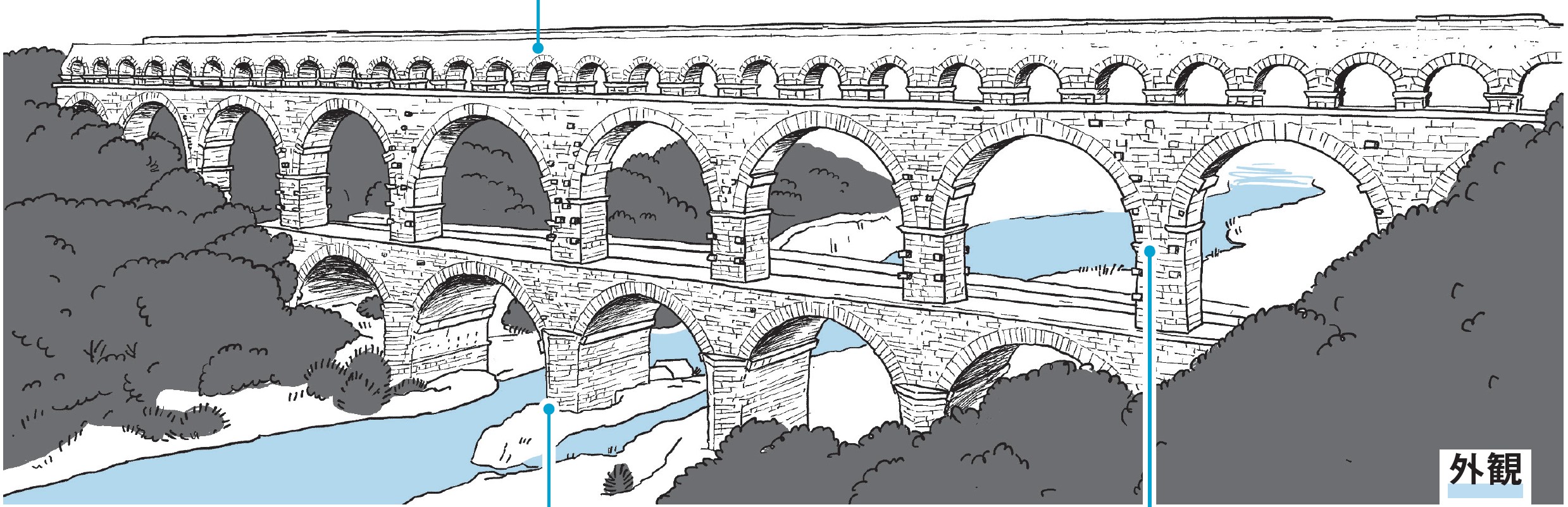

この橋は、ある建造物の一部です。総距離50kmにもおよぶこの巨大な建造物は、ローマ帝国の発展にも大きく貢献しました。その役割は何でしょう?

①水道

②情報を運ぶ道

③軍事防衛線

第2問

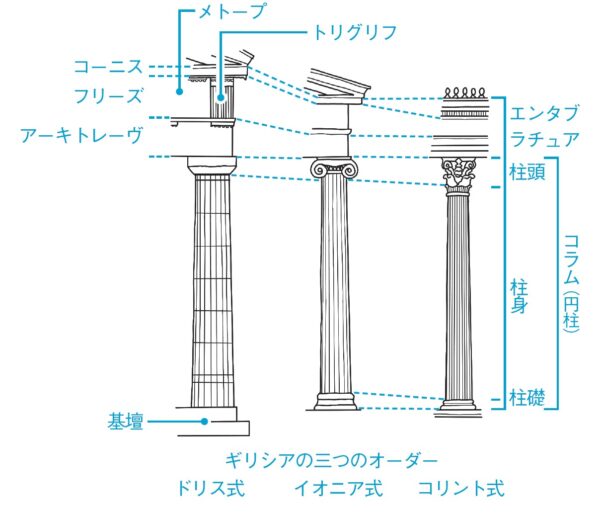

古代ギリシャ・ローマ建築において、神殿建築の外観を美しく設計するために、基壇から柱・梁などさまざまな部材の形やバランスを整理したものを何とよぶでしょう?

①オファー

②オーダー

③スケール

【初級編 正解は…】

第1問

①水道

水源ユゼス近郊からニームまで水を引く水道。始点と終点の高低差は約17mで、山を迂回する水道の総距離は約50km。この橋はガルドン川を渡るためのもので、最小勾配は1kmあたり7㎝しかない緩やかなものです。

ローマ帝国は、その技術力でインフラや公共施設を充実させ、ローマ型都市の普及に努めました。

第2問

②オーダー

古代ギリシャ由来のオーダーにドリス式、イオニア式、コリント式、古代ローマ由来のオーダーにトスカナ式、コンポジット式があります。

ただし注意したいのは、この柱のデザインが「オーダー」という概念として成立したのは、ルネサンス期のことです。古代の当時に、オーダーというルールがあったわけではありません。

【中級編】

第3問

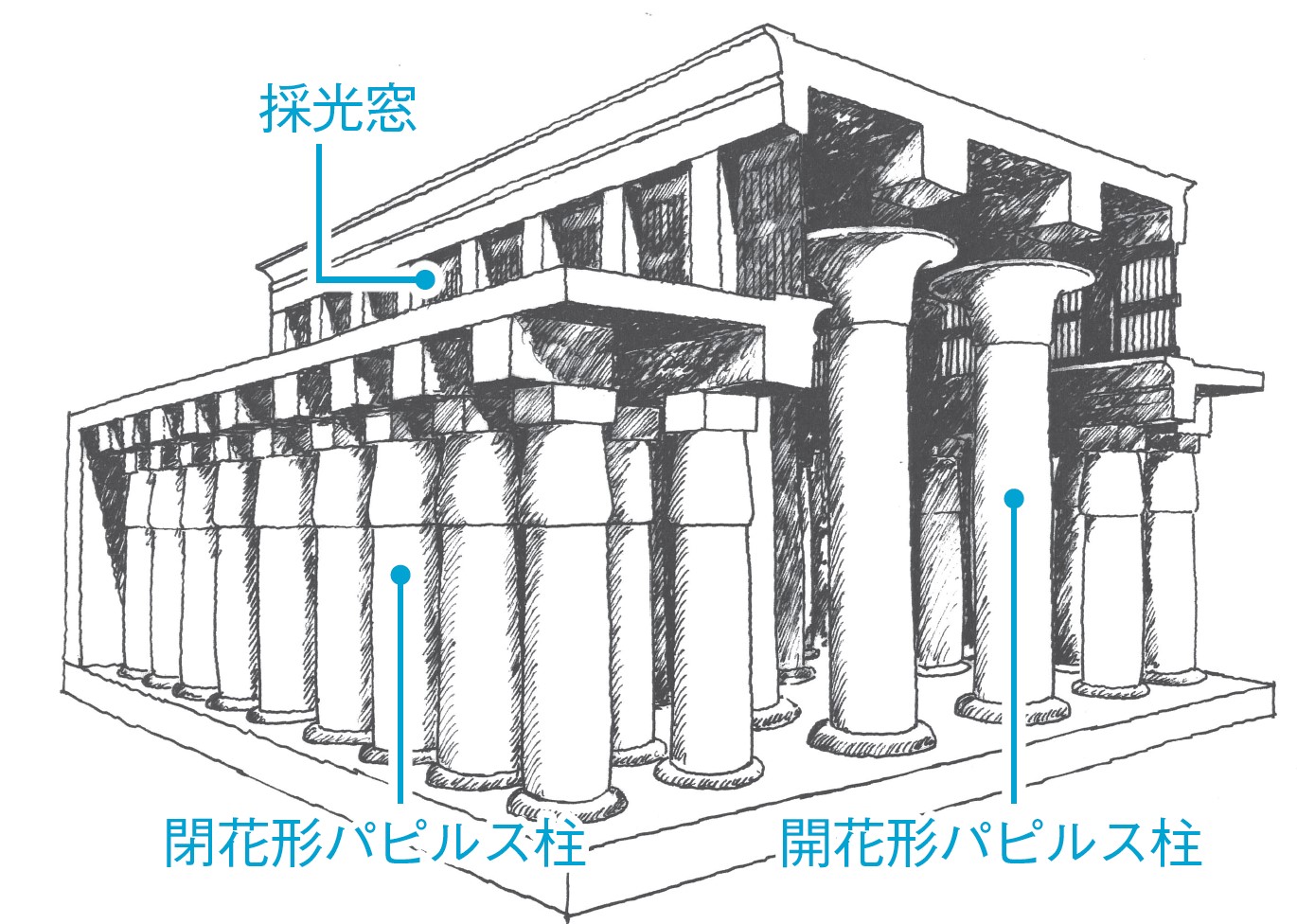

建築王ラメセス2世が建立した大列柱室など、古代エジプト建築で用いられる柱の形式の1つ「パピルス柱」は、どんな特徴の柱?

①巻物の形の装飾がつく

②骨を束ねたような形

③植物の形を模している

第4問

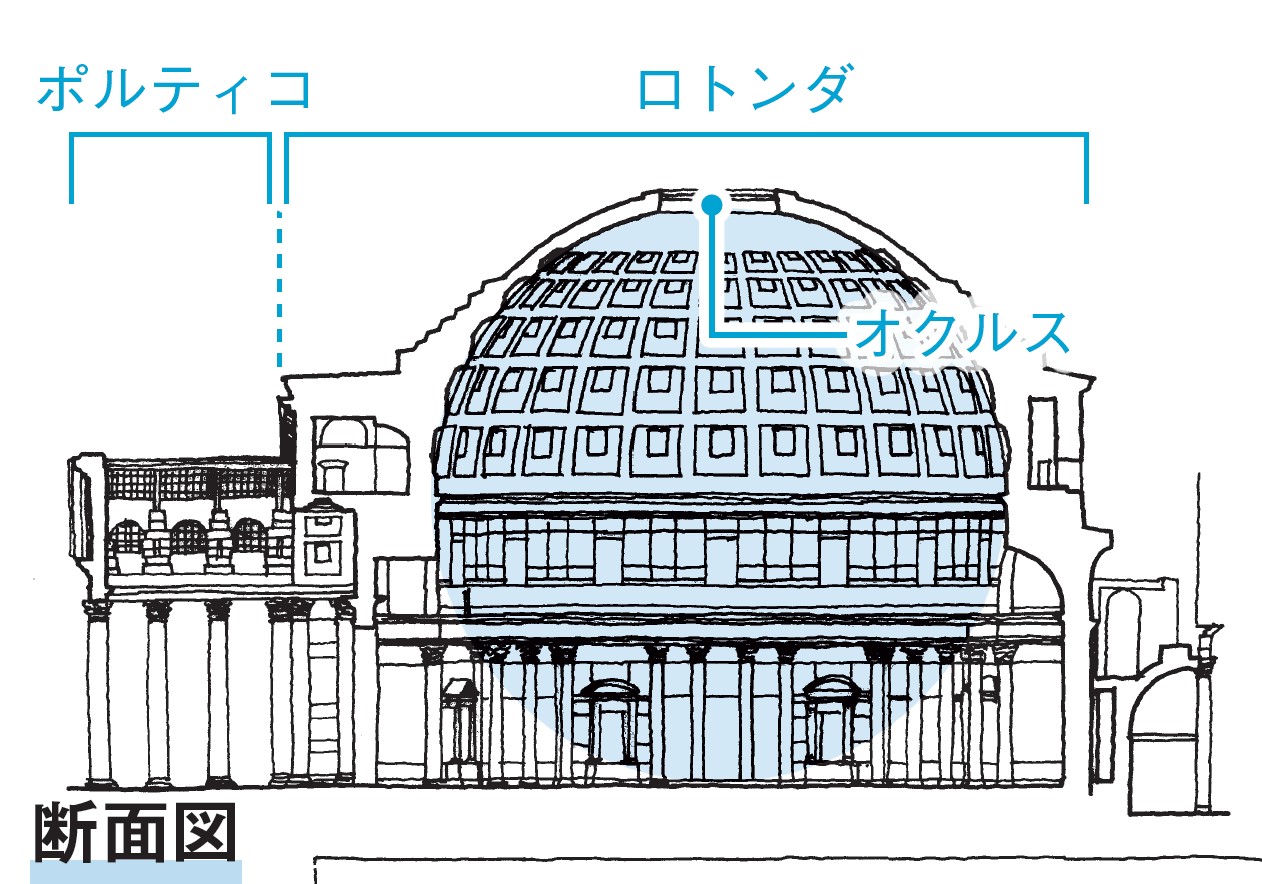

ローマ式コンクリートを用いた直径43.3mにもなる巨大なドーム屋根をもち、2000年近く経った今もほぼ完全な姿で残っていることで知られるローマの「パンテオン」。その屋根のてっぺんに開けられた、丸い天窓のことを何とよぶ?

①オクルス

②ドーマー

③オリエル

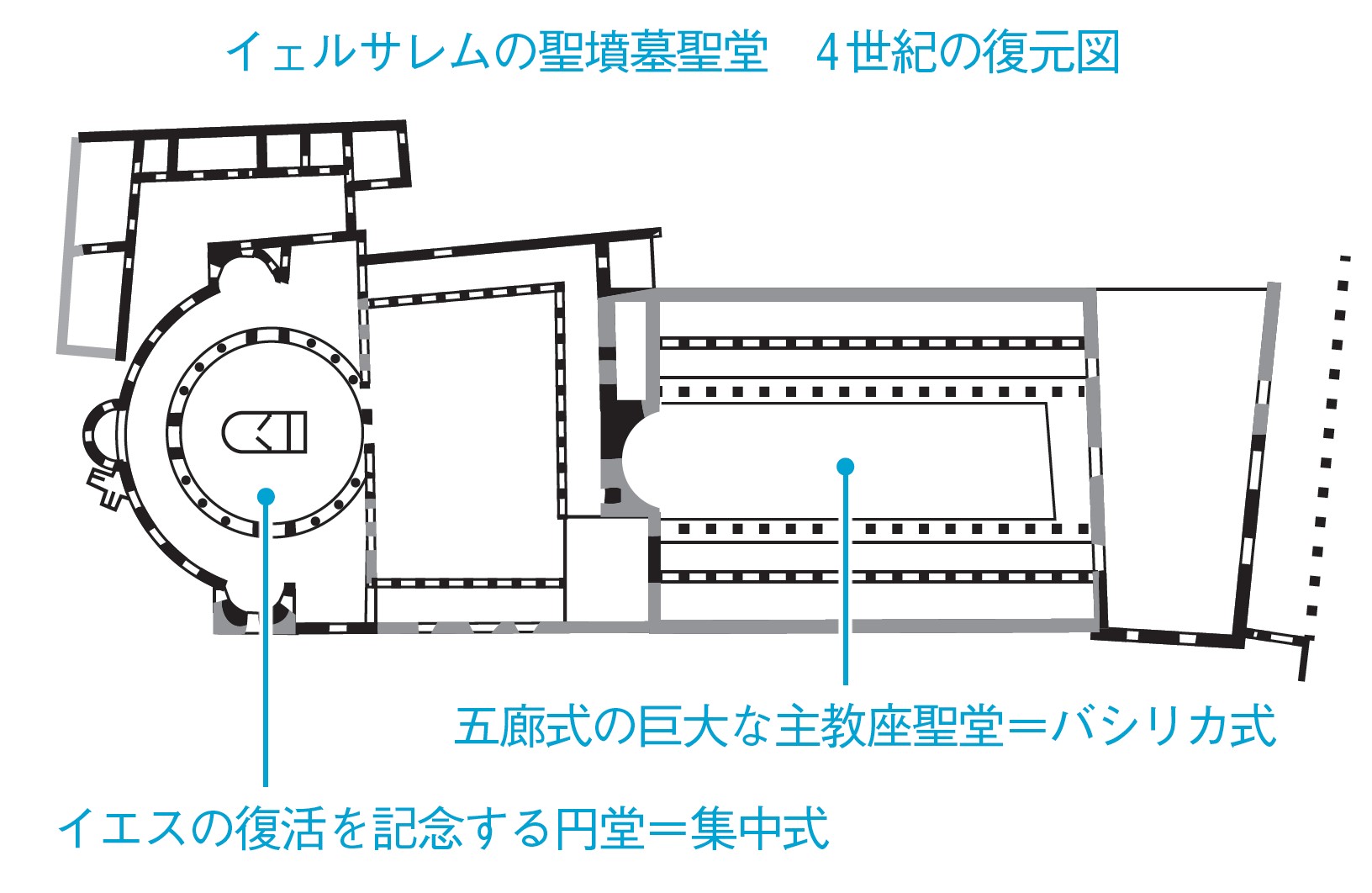

第5問

313年にキリスト教が公認されて以降、ローマ建築がつちかってきた伝統のなかから、聖堂建築の新しい形が登場しました。その後の聖堂でも代表的な形式である、長方形の大空間の奥に祭壇がある形式を何とよぶでしょう?

①タブリヌム式聖堂

②インスラ式聖堂

③バシリカ式聖堂

【中級編 正解は…】

第3問

③植物の形を模している

パピルスという植物を模したデザインで、茎に見立てた柱芯と、開いた花とつぼみに見立てた柱頭からなる形式。

蕾のパピルスの茂みの中、まばゆい光を放つ黄金の神輿行列が通過した際に花が咲き誇る様子を人工的風景として演出しています。

第4問

①オクルス

ラテン語で「目」を意味する言葉で、円形の窓を指してよびます。

ちなみに②ドーマーは傾斜した屋根面から突き出して設けられた窓のことで、

③オリエルは、2階以上に設けられた出窓のことです(突き出した部分が地面まで続いている場合はベイウィンドウ)。

第5問

③バシリカ式聖堂

バシリカはもともと、古代ローマの都市で商業や法律に関する業務を行う公共ホールのことです。聖堂の形式の場合は、列柱で区切られた身廊と側廊の奥に祭壇がある形式のことを指します。もう1つの代表的な形式として、円形や八角形の空間の中心に祭壇を置く「集中式聖堂」があります。

選択肢①のタブリヌムは、古代ローマの住宅で書斎兼応接室の機能をもった部屋のこと、②のインスラは、古代ローマの都市での高層集合住宅のことです。

【上級編】

第6問

ペルセポリスの王宮都市内のダレイオス1世の宮殿には、王の超人的な能力を誇示するためのある場面が描かれています。それは次のうちどれ?

①王が多くの人の話を同時に聞く姿

②王が幻獣と戦う姿

③王が宙に浮かぶ姿

第7問

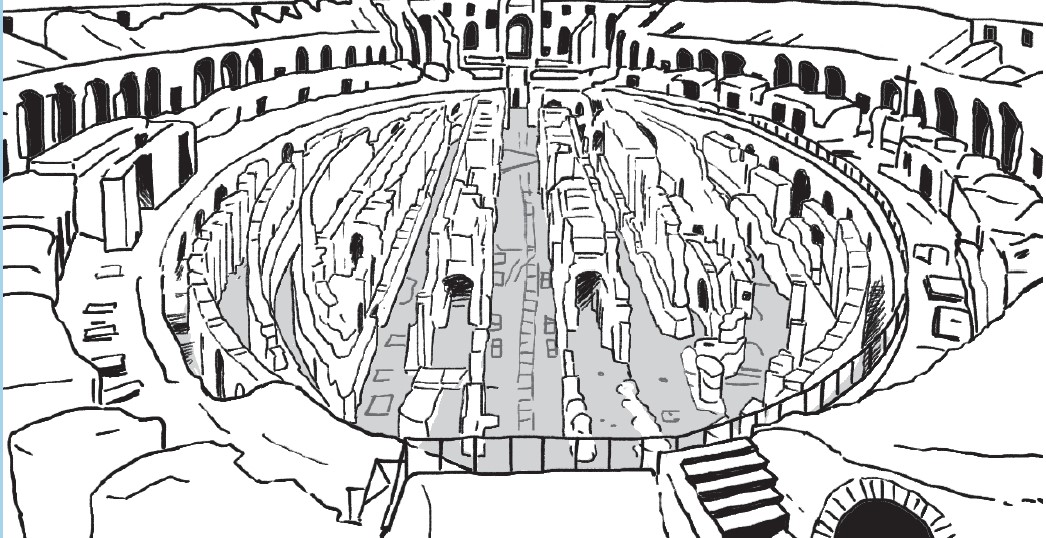

剣闘士が戦う姿を観戦する娯楽施設として、ローマ市内の一等地に建てられた円形闘技場(コロッセウム)。そのフィールドには地下空間があり、これを利用した演出が行われていました。それは次のうちどれ?

①音楽で闘技を盛り上げる

②もぐら叩き対戦

③水を流し込んで海戦を再現

第8問

古代末期から中世初期にかけて、古代盛期に用いられた円柱を取り外し、別の建物に再利用するということがしばしば行われました。後世、ルネサンスの人たちが、この行為を「遺跡を台無しにした行為」と批判してなんと呼んだでしょう?

①フォリー

②スポリア

③ルイーナ

【上級編 正解は…】

第6問

②王が幻獣と戦う姿

獅子の頭と翼をもつ幻獣を刺し殺す姿を描いたレリーフが戸口内部に飾られています。このほか、王が立つ台座の基壇には護衛兵たちが並ぶ姿をレリーフに描いており、王の登場を威厳あるものとして演出しています。

第7問

③水を流し込んで海戦を再現

石造の地下空間の上に、木製の舞台を設置してフィールドをつくっていました。当初は地下に水を引き、海戦を想定した闘技も催されましたが、後世では「迫り」を使って地下から地上への素早い出入りの演出をしたり、動物の檻を置いたりなど、舞台裏としての機能が主流になりました。

第8問

②スポリア

ラテン語のスポリアは、英語のspoilの語源になった言葉で、台無しにする、ダメにする、などの意味をもちます。

古代のデザインである円柱は、第2問のように近世に「オーダー」という概念として発見されるまでの間は、円柱という物体そのものが継承されていったのでした。

サンタニェーゼ・フオーリ・レ・ムーラ聖堂(ローマ)。円柱を再利用しているため、柱ごとにデザインが異なる

西洋の名建築にまつわるクイズ、あなたはいくつ分かりましたか?

今回紹介した内容は、いずれも『西洋の名建築 解剖図鑑』で解説しています。

それぞれの建物について、イラストで分かりやすくもっと掘り下げられる1冊、西洋建築史や美術史に興味のある方だけでなく、建築士試験や、旅行のお供にもおすすめ!

今ならエクスナレッジ・ストアで購入できるPDF版電子書籍が50%ポイント還元で実質半額で購入可能です。

キャンペーンは2025年5月10日までですのでご注意ください。

定価 1,800円+税

著者名 川向正人 (監修), 海老澤模奈人 (監修), 加藤耕一 (監修)

ページ数 176

判型 A5判

発行年月日 2023/03/25PDF版も好評発売中! ご購入はこちらから

関連記事

▼世界の名建築が学べる本のおすすめまとめ

『西洋の名建築解剖図鑑』

『西洋の名建築解剖図鑑』