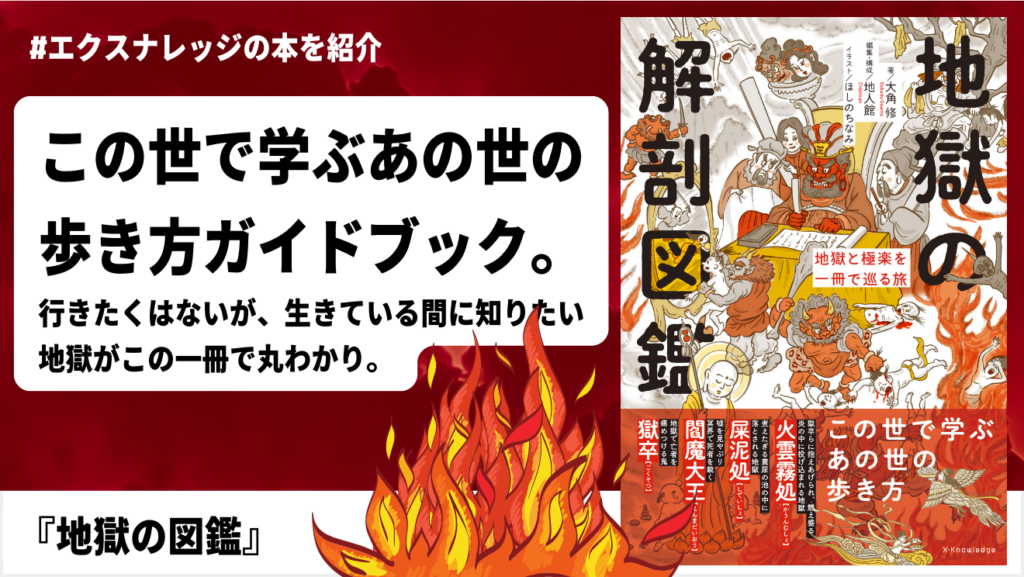

地獄とは何か

Pic1 2-3頁

閻魔大王(えんまだいおう)らの裁きを受け、この世で悪いことをした者は地獄へ落とされます。

どの地獄へ行くかは生前の罪の重さによって変わってきます。それぞれの地獄では亡者を痛めつける鬼・獄卒(ごくそつ)が待ち受け、身体を切り刻んだり、火であぶったり、岩で押しつぶしたりするなど身の毛もよだつ責め苦を実行するのです。

小動物を殺したり弱い者いじめをしたりした者がおちる地獄・屎泥処(しでいしょ)には煮えたぎる糞尿の池があり、亡者はその中に落とされ、猛烈な熱さと悪臭の責め苦にあいます。

水で薄めた酒や盗んできた酒を売るなど、不正をしたことで儲けた者がおちる地獄・火末虫処(かまつちゅうしょ)で亡者は獄卒に追いかけられる上、病気に悩まされた挙げ句、虫たちに食べられます。

「食べることをやめて、飢えて死ねば天に昇れる」といった邪説を説いた者がおちる地獄・分荼梨迦処(ぶんだりかしょ)では、蓮の花が火焔(かえん)となって亡者の身体を焼き尽くします。

この本では、平安時代に活躍した僧侶・源信(げんしん)が書いた極楽へ行くための手引書『往生要集(おうじょうようしゅう)』の中に記された八つの地獄と死出(しで)の旅路の道行、すべての生き物は生まれ変わり、死後に次の世へ転生するという六道輪廻(ろくどうりんね)の内容を丁寧に解説します。

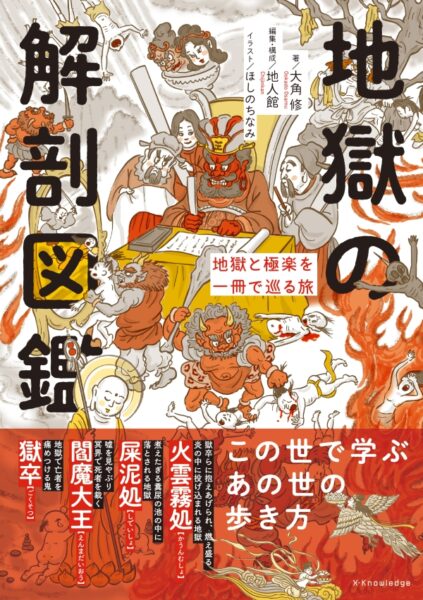

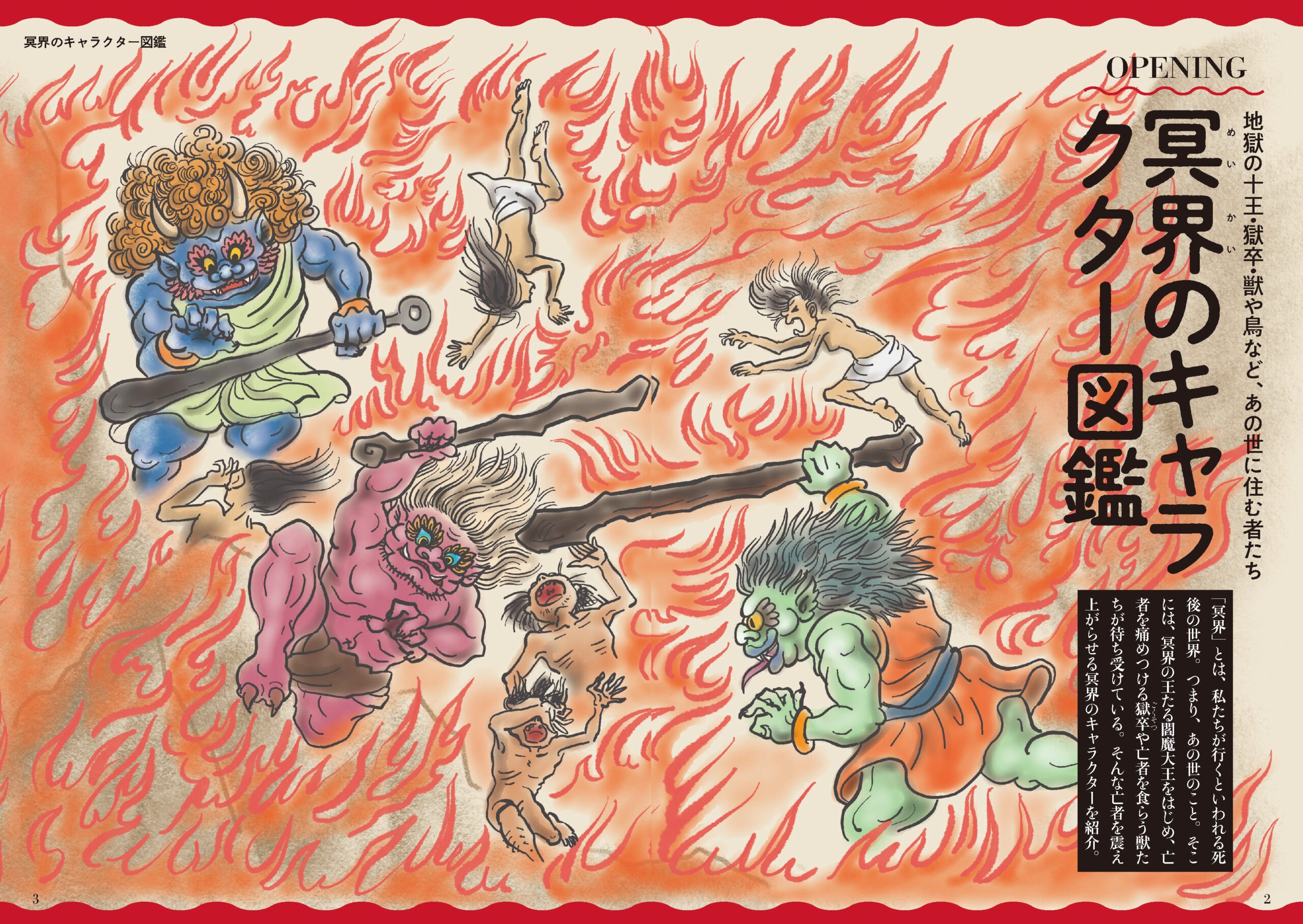

冥界のキャラクター図鑑

Pic② 14-15頁

地獄の世界には、獄卒以外にも亡者を痛めつけ、食らう、恐ろしい生き物たちが跋扈(ばっこ)しています。そんな地獄に住む者たちをカラーで紹介。

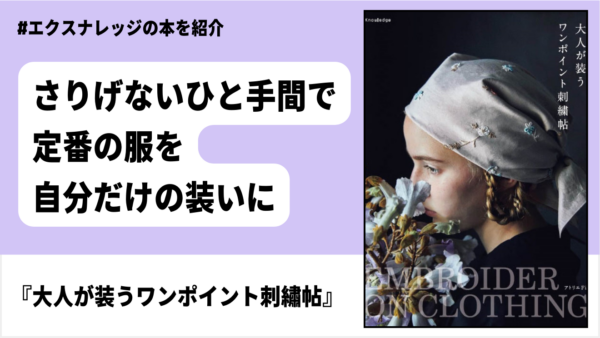

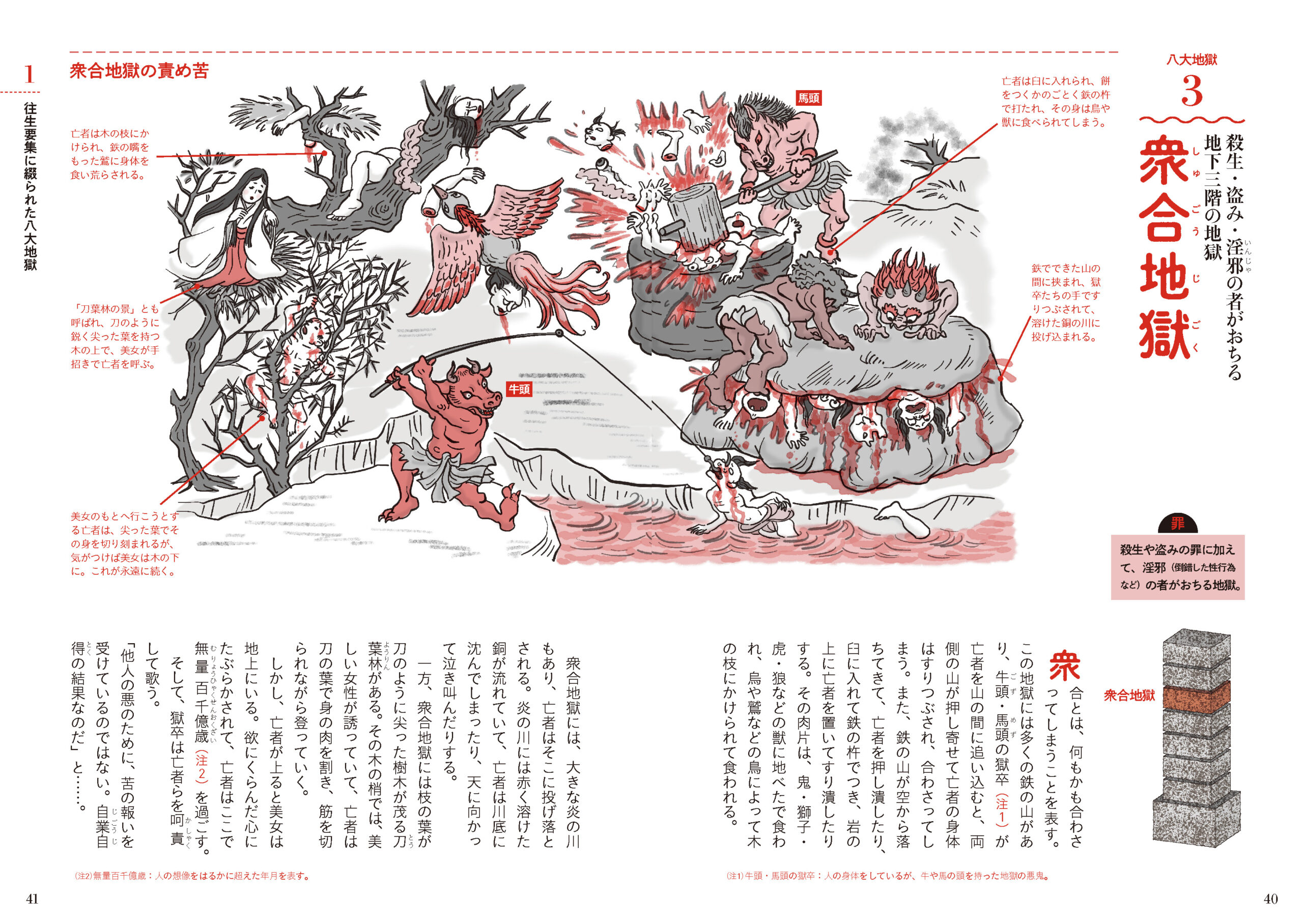

地獄を大解剖

Pic③ 40-41頁

生前に悪業を働いた者がおとされる世界・地獄。地獄は罪の重さによって八つの大きな地獄(八大地獄)に分けられます。

そしてそれぞれの大きな地獄に十六の小地獄が付随します。つまり、地獄の種類は全部で百三十六もあるのです。

この本ではそれぞれの地獄の詳細と「どのような罪を犯すとこの地獄におちるのか」を丁寧に解説します。

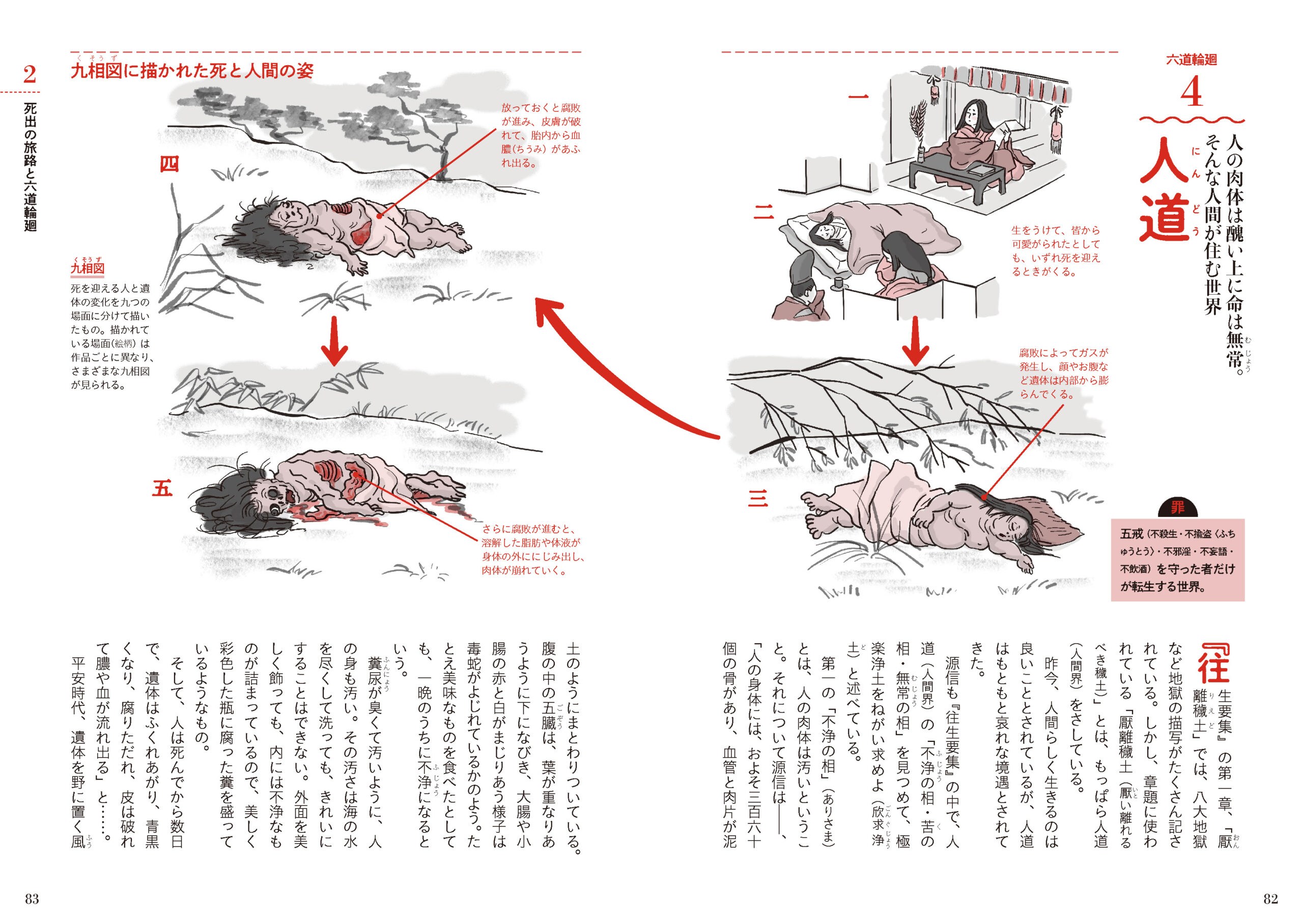

六道輪廻を解剖

Pic④ 82-83頁

仏教において、すべての生き物は生まれ変わり、死後に次の世へ転生するといいます。

それ称して「六道輪廻」というのです。

亡者の転生先が決まるまでの「死出の旅」と「天道、人道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道」の六道を徹底解剖。

極楽も解剖

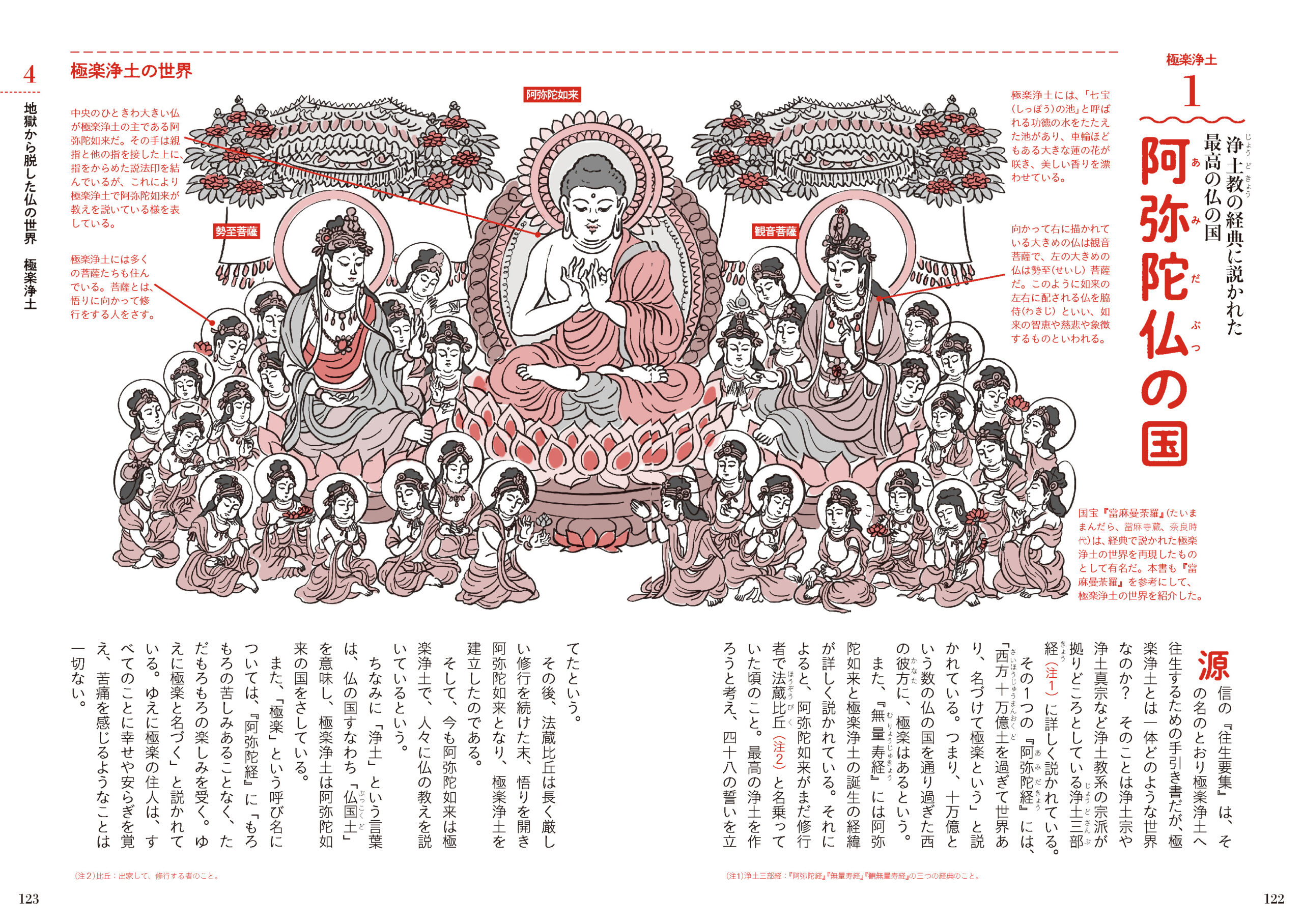

Pic⑤ 122-123頁

地獄を含めて六道輪廻は迷いと苦しみの世界ですが、そこから脱出する方法があります。

それは仏を崇め功徳を積むこと。

なかでも阿弥陀如来の名を称えて念じれば極楽浄土へ導いてくれるといいます。

極楽と地獄は対になる存在で、極楽を知れば地獄のことももっと理解できます。

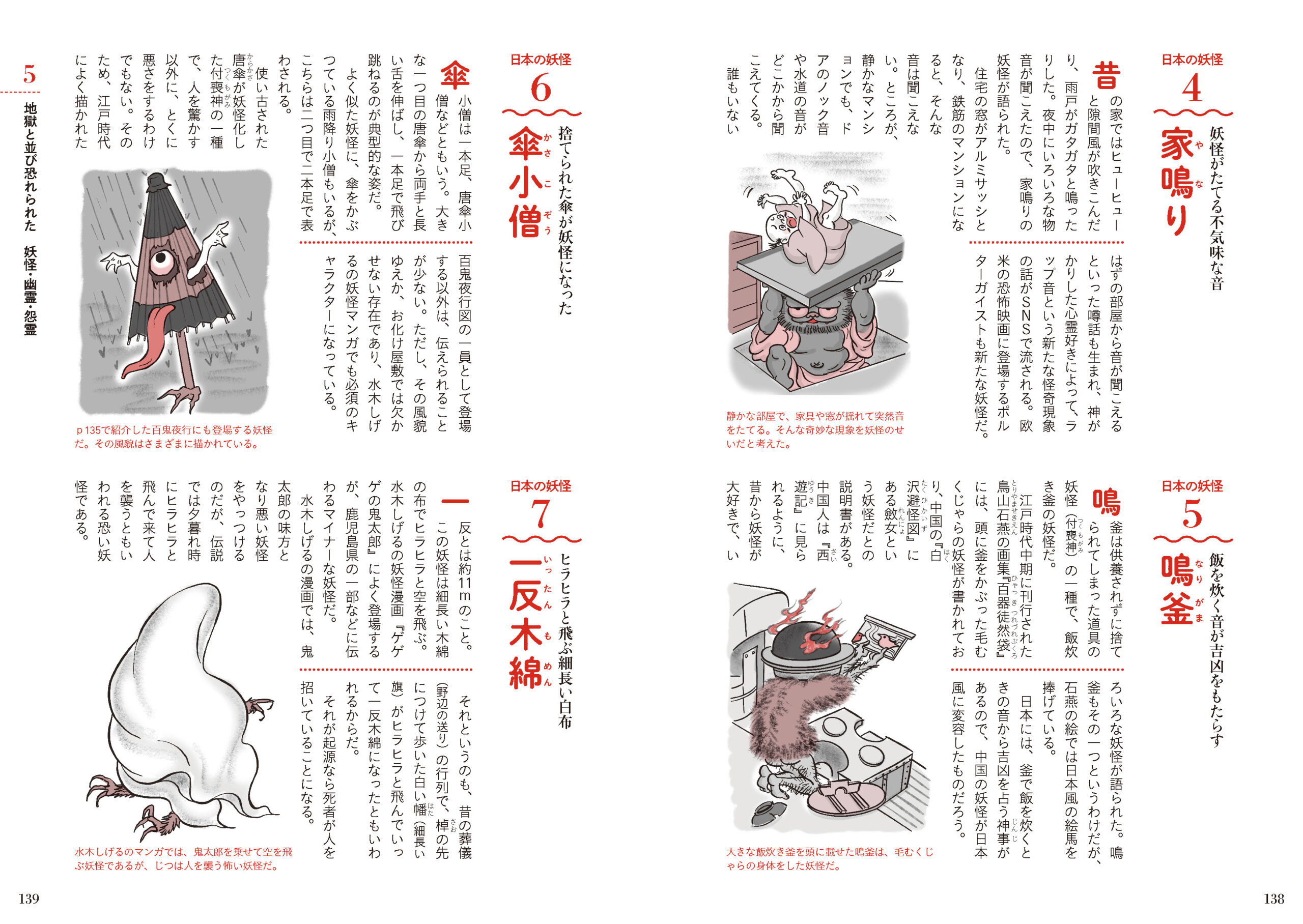

妖怪・幽霊・怨霊を解剖

Pic⑥ 138-139頁

病気や天変地異はなぜ起こるのでしょうか?

古来より日本では「得体の知れないものの仕業」と考えられ、死後の世界とは別に恐れられてきました。

そこで、最後にあの世のものとして恐れられてきた妖怪・幽霊・怨霊の類いを紹介します。

著者紹介

著 大角 修(おおかど・おさむ)

1949年、兵庫県生まれ。東北大学文学部宗教学科。宗教評論家。有限会社地人館代表。

著書に『浄土三部経と地獄・極楽の事典』(春秋社)、『法華経の事典 信仰・歴史・文学』(春秋社)、

『天皇家のお葬式』(講談社現代新書)、『全品現代語訳 法華経』(角川ソフィア文庫)、『基本資料で読む 日本の仏教全史』(角川選書)など多数。

編集・構成 地人館

仏教書を中心に書籍の編集・執筆を行う制作会社として、1983年に設立。以後、児童書、歴史書、健康書など幅広い分野の出版物を手がける。

2021年より電子書籍シリーズ「地人館E-books」を開始。編著として『日本史歴史年表』『合戦の日本史年表』(朝日新聞出版)、『怖い仏像』(Gakken)などを手がける。

イラスト ほしのちなみ

群馬県出身。本を手にとった人が「楽しくなるような生き生きとした絵」をモットーに活動中。

また、書籍以外にもアパレルイベントのキービジュアルや一般企業の社史漫画など、さまざまなジャンルを手がけている。

イラストを担当した主な書籍に『陰陽師の解剖図鑑』『日本の仏様解剖図鑑』『平家物語 解剖図鑑』(エクスナレッジ)、『絵で見て楽しい!はじめての落語』(すばる舎)、『現代民俗学入門』(創元社)など多数。