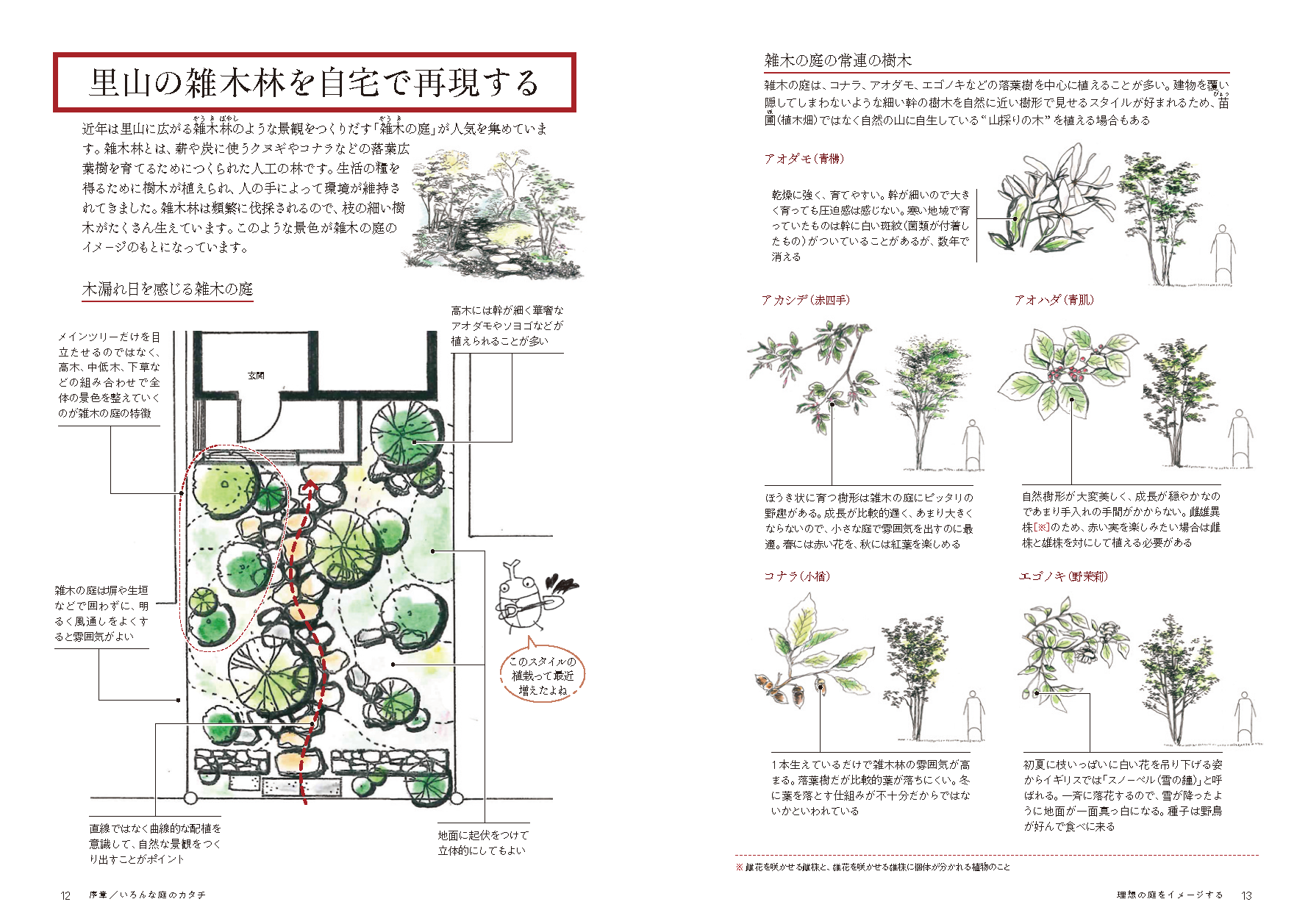

序章 いろんな庭のカタチ

なにを始めるにも、まずは理想をしっかりと思い描くことが大切です。

一口に植栽といっても、多種多様な樹木や草花のなかから何を選び、どう植えるかによって、庭の見え方や住まいの印象は大きく変わります。

植栽の規模や用途も人それぞれ、家それぞれです。

序章では、皆さんの庭づくりの参考になるような、代表的な植栽のスタイルを7つ紹介しています。

自分の好みに近いものがあれば、そこからイメージを膨らませていってください。

第1章 植栽計画

庭をかたちにするために必要なのが植栽計画です。

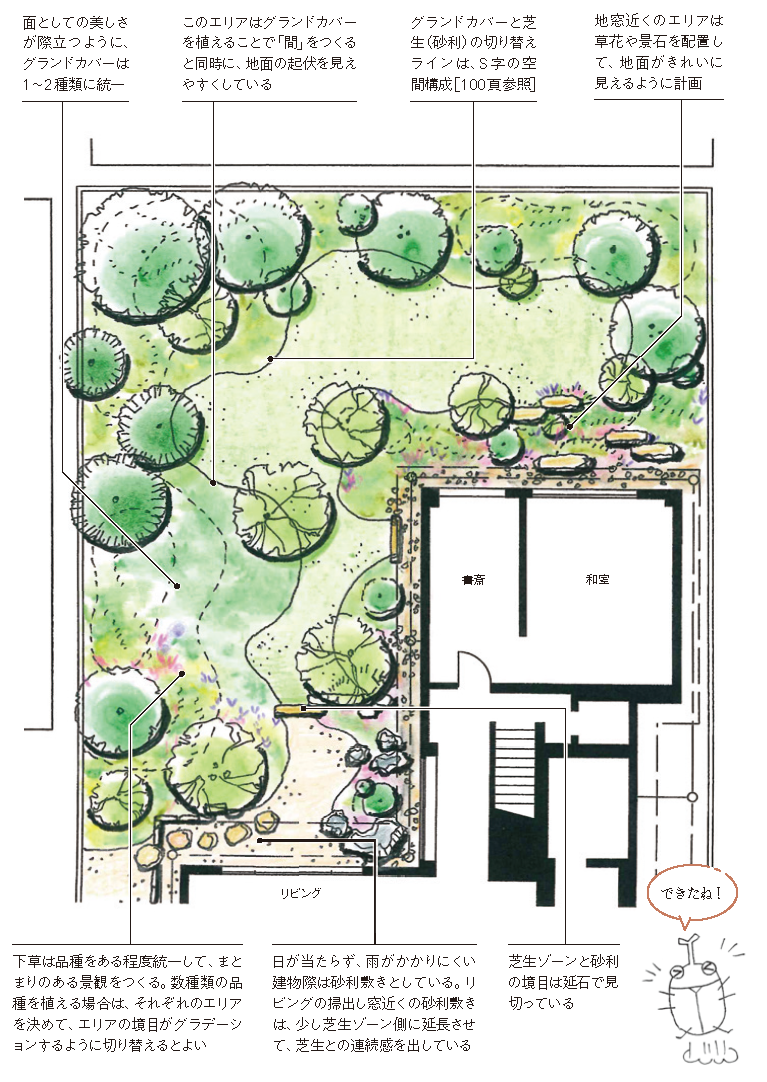

配植を図面やイラストに描きこんで、庭のイメージを具体化させます。

たとえば、こんな感じ。

このとき、漫然と好みの植物を配置するだけでは「景色」として完成度の高い庭をつくることはできません。

植物が「自然に」「美しく」見えるように演出する必要があるのです。

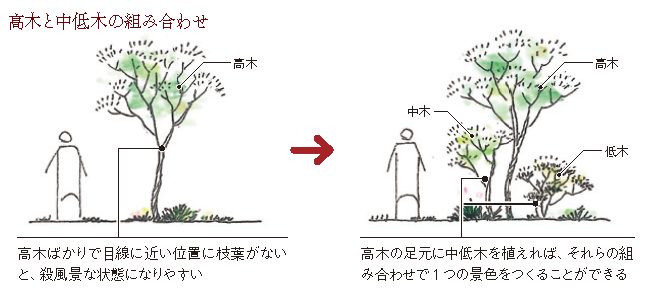

たとえば、次のイラストを見てください。

左と右を見比べると、左の植栽のほうが少し殺風景に感じます。

別に悪くはないのですが、樹形の美しい木でないと、高木一本だけで景色をもたせるのは難しそうです。

一方、右のイラストのように、高木の足元に中木と低木を添えれば、この三本で一つの景色として成立しそうです。

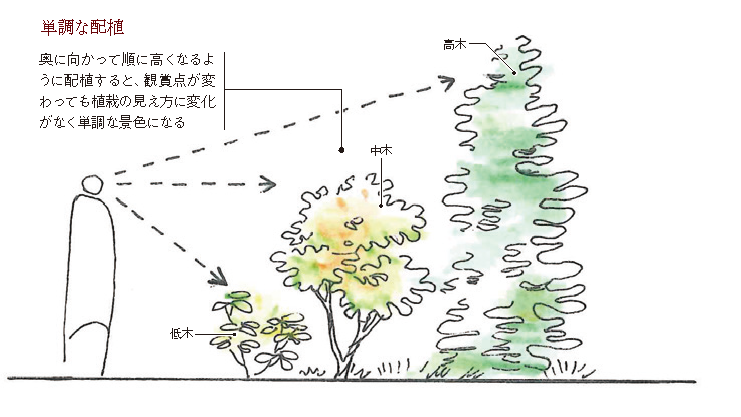

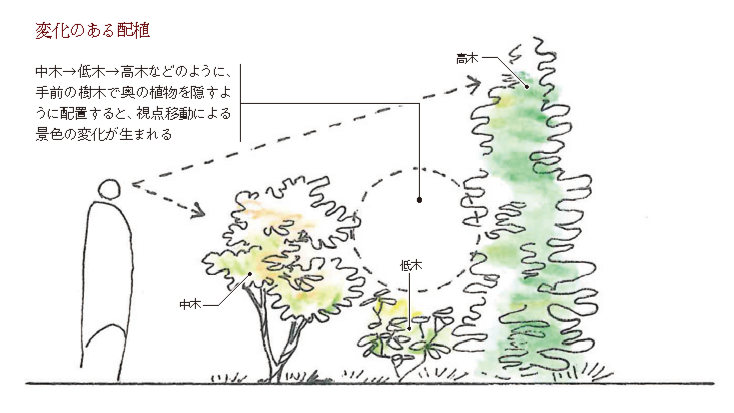

では、三本の樹木を植えたとして、こちらの配植はどうでしょうか?

なんだか単調で、人工的な印象を受けませんか?

高さの異なる樹木を並べるときは、上のイラストのように、だんだんと高くするのではなく、下のイラストのように「間」をつくることで、変化と奥行きのある景色にしたほうが「自然」なのです。

「建物」を意識した「植栽」、「植栽」を意識した「建物」

さらにもう一つ重要なのが、「建物と庭の関係」です。

植栽計画の根本は、庭を「どこから見るか」ということです。

つまり、庭を眺める建物の状態がどうなっているのかを把握したうえで、その状態に合わせた植栽計画が必要なのです。

具体的に見ていきましょう。

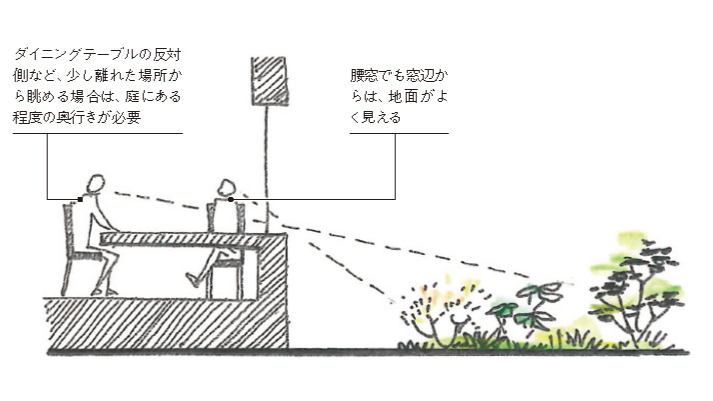

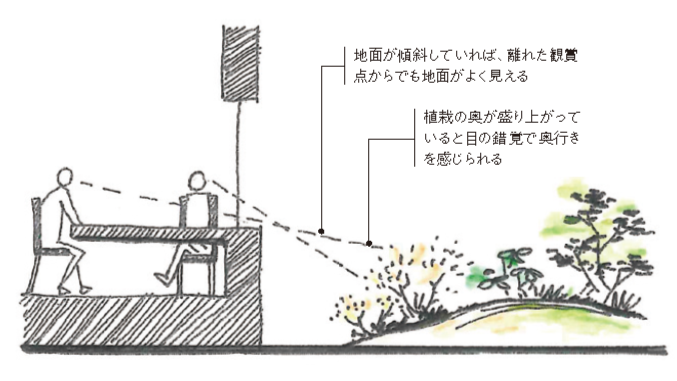

下のイラストは、窓際のダイニングテーブルから庭の低木を眺める計画です。

窓に近い人からは、植栽がしっかり見えそうですが、離れた人からはあまり見えなさそうです。

しかし、庭の地面に起伏を付けて、植栽を高く植えることで、窓から離れた席からでもしっかりと庭を見ることができます。

もちろん、建物の設計を優先して、植栽計画を一方的に合わせるだけではいけません。

植栽の条件に合わせて、建物のデザインを考えることも重要です。

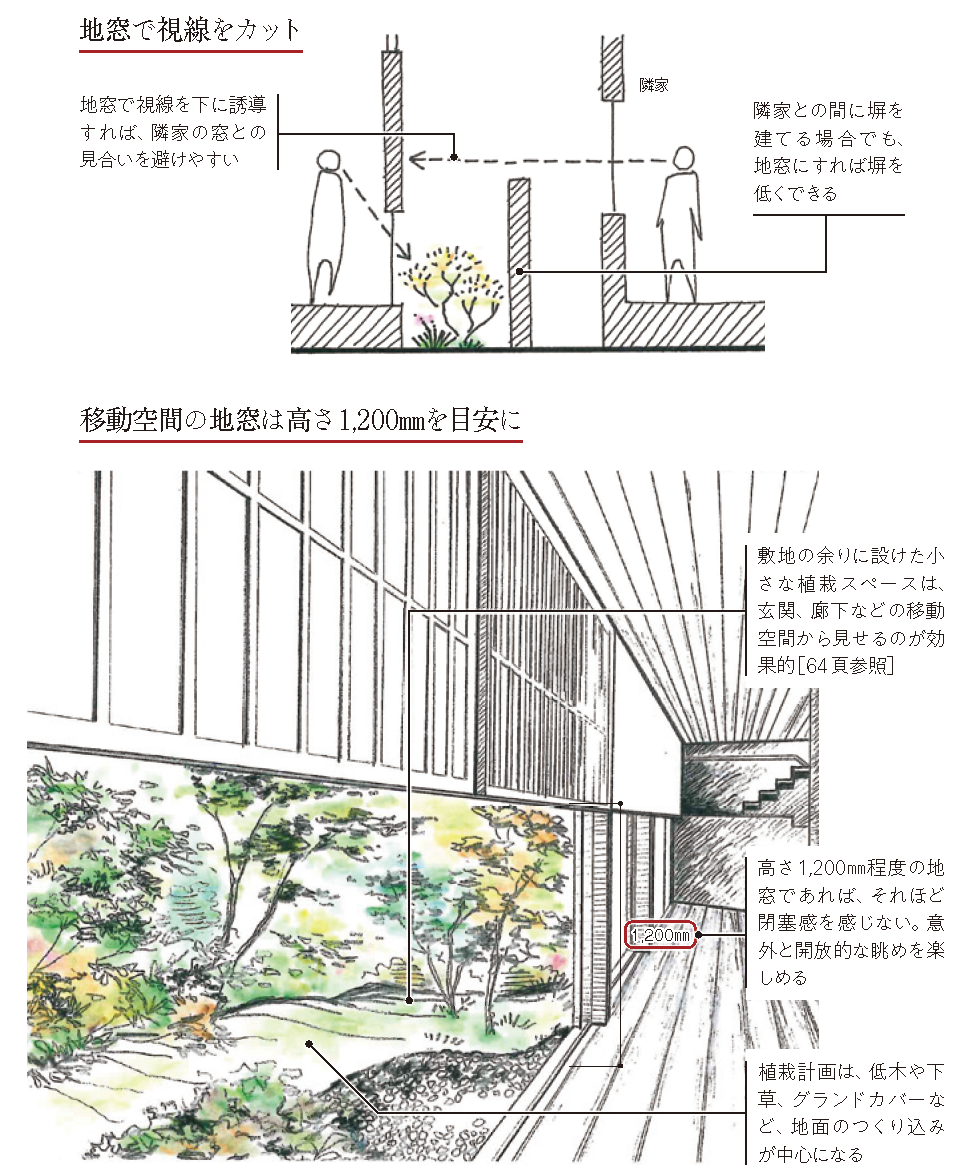

たとえば、隣地境界の塀と建物間に少しの隙間しかなくても、地窓を活用して敷地外からの視線をカットすれば、ちょっとした植栽でも室内に緑を採り込むことができます。

第2章 施工とお手入れ

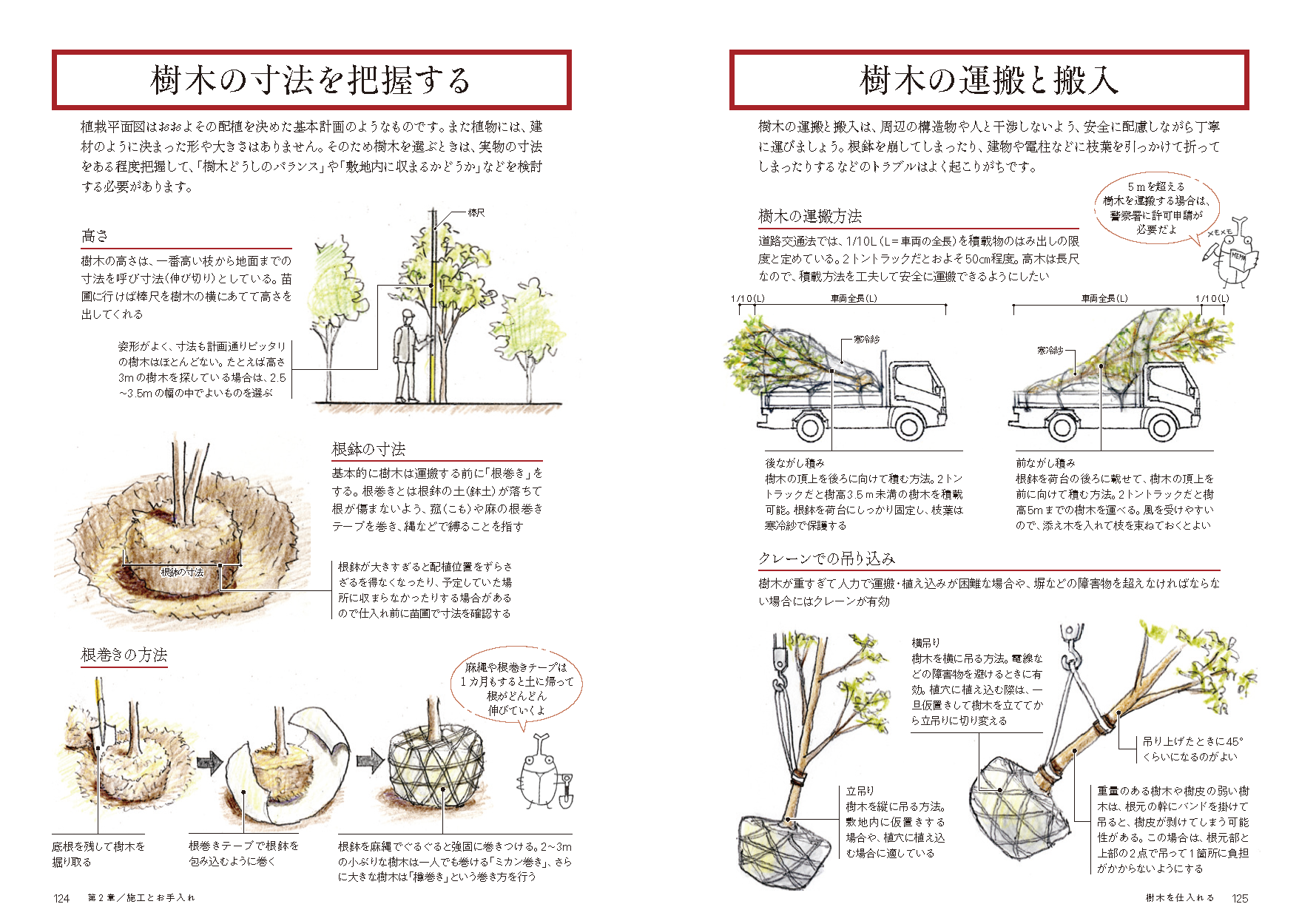

植栽計画ができたらいよいよ実際に植物を植えていきます。

施工はそれこそ専門業者の領域ですが、樹木の仕入れ先や植え込みのポイントなどを知っておくと、少規模の植栽やお手入れに役立つはずです。

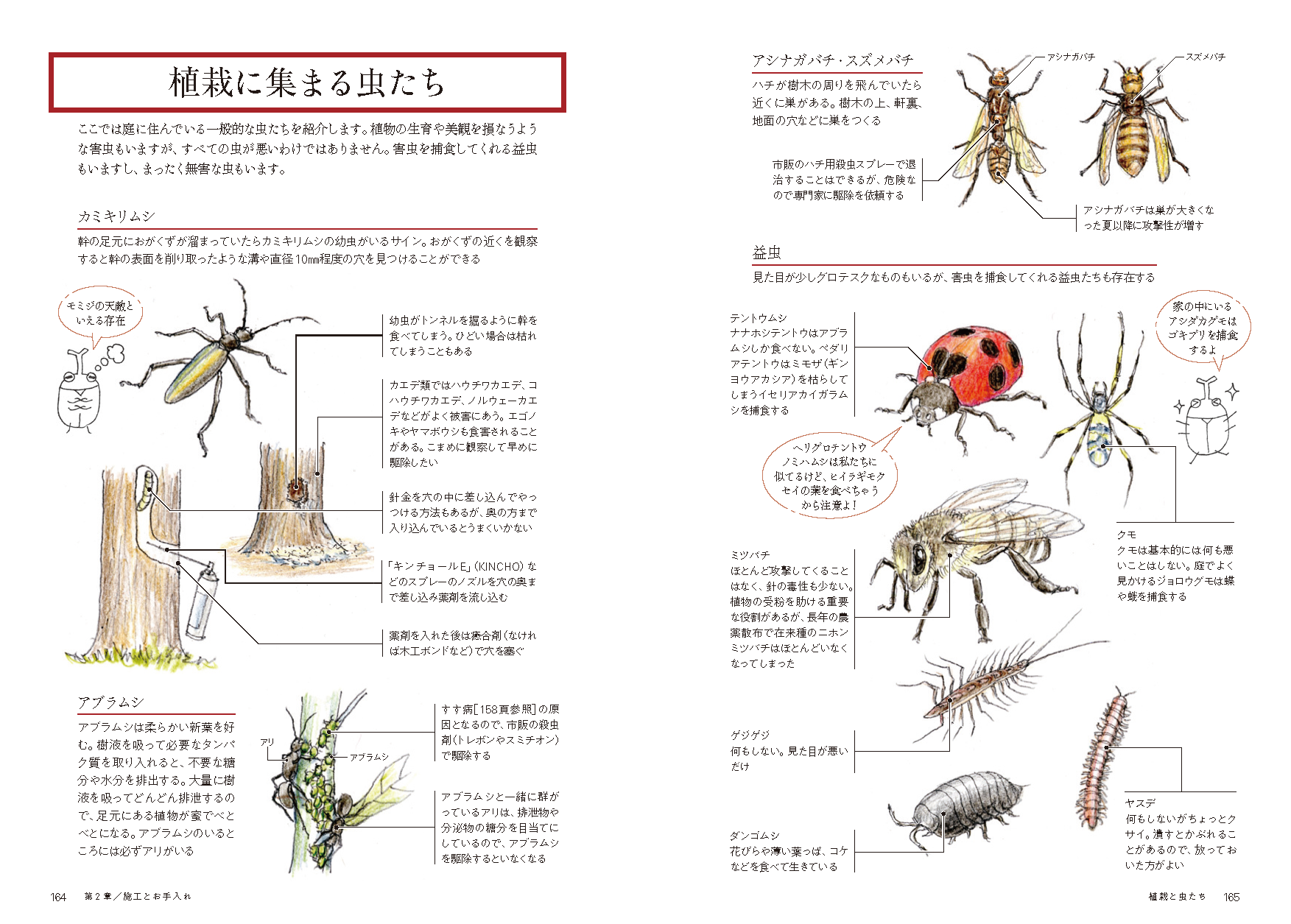

ほかにも、土壌改良のポイント、水やりのタイミング、植物に集まる害虫対策と益虫、少し癖のある植物の紹介など、美しい庭と長く付き合っていくために必要な知識を解説しています。

第3章 美しい植栽計画図鑑

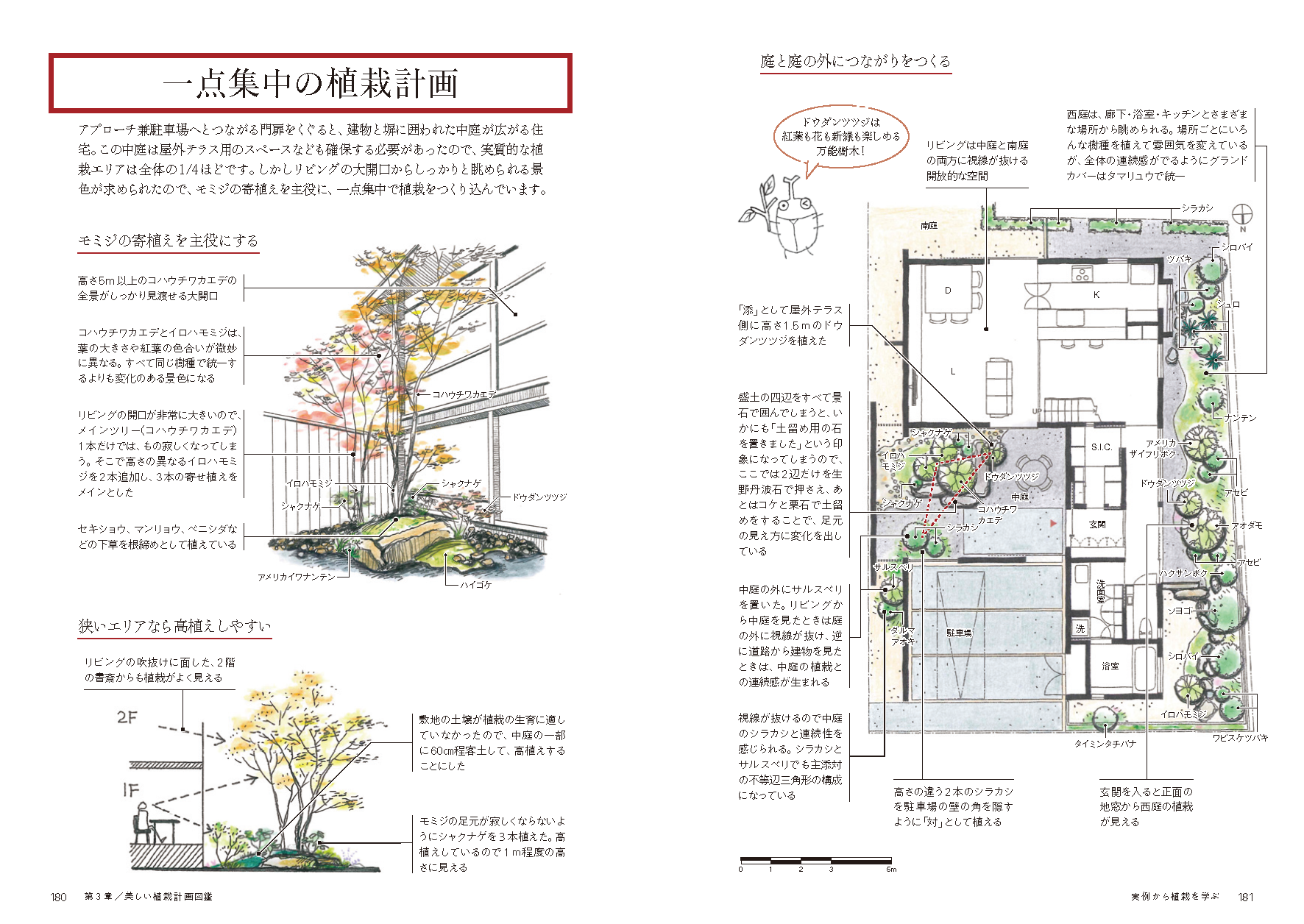

最終章は、平面図とイラストを見比べながら、完成した植栽の実例を紹介しています。

これまでに解説したポイントやテクニックが実際の植栽にどのように反映されているのか、確認することができます。

【実質無料キャンペーン】

7月1日~7月31日23:59まで実質無料(=ポイント還元100%)

ご購入はこちらから

※ PDF版をご購入いただくには、エクスナレッジ・ストアに会員登録(無料)が必要となります。いまなら新規登録で500円相当のポイントを進呈します。

登録はこちら

※ ポイントを利用してご購入する場合は、ポイント利用分を差し引いた金額がポイント付与の対象となります。

ぜんぶ絵でわかるシリーズの植栽編。

初心者でも実践可能な植栽計画の基本から施工・維持管理のポイントまで幅広く網羅。

美しい植栽をつくるために、必要なテクニックを余すところなく解説しています。

建物のデザインや敷地条件に合わせて、最適な植栽計画を導き出すための秘訣が凝縮された一冊です。

荒木造園設計、上町研究所 著208ページ

A5版

定価2,200円

PDF版も好評発売中! ご購入はこちらから