流通部材で理想の架構をつくる

山田憲明(以下、山田)― 流通部材を用いて在来軸組の非住宅木造建築を設計する場合、構造上、主に3つの課題に向き合う必要があります。①:スパンが大きくなるので(6m超)、材長と梁成が不足する。②:階高が高いので(3m超)、柱の面外変形や座屈が生じやすい。③:耐力壁の配置に伴い、開口部の大きさや配置にかなりの制約が生じる—の3点です。

これらの問題を解決する1つの手法として、〝レシプロカル構造〞 (相持ち構造)という考え方があります。部材どうしの「支える」「支えられる」という関係を循環させて安定した構造を得るというもので、構造材の長さ・成が足りなくても、大空間を実現できます。

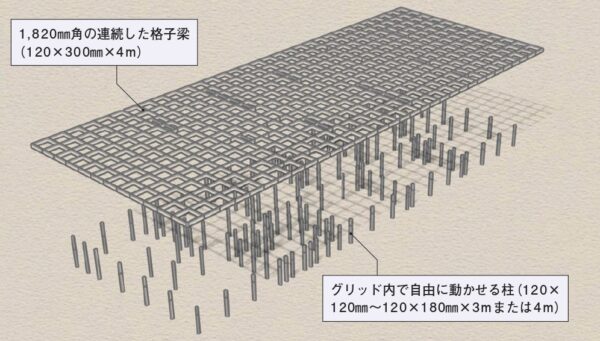

「神山まるごと高専 大埜地校舎」・(設計:shushi architects 吉田周一郎+石川静+須磨一清)[1]では、神山町産のスギ製材120×300㎜×4mを縦横に勝ち負けをつけて組み立てた格子梁として利用し、7・28mスパンの教室空間を実現しました。格子梁を支える柱の位置は、大量の木材を先行分離発注した後、意匠計画がある程度進んだ段階でも変更が可能。格子梁の接合部には製作金物ではなく既製品を採用しており、コストや施工性にも配慮が行き渡った、割と汎用性のある計画になった、と考えています。

[1]流通製材の“レシプロカル構造”で大空間を実現

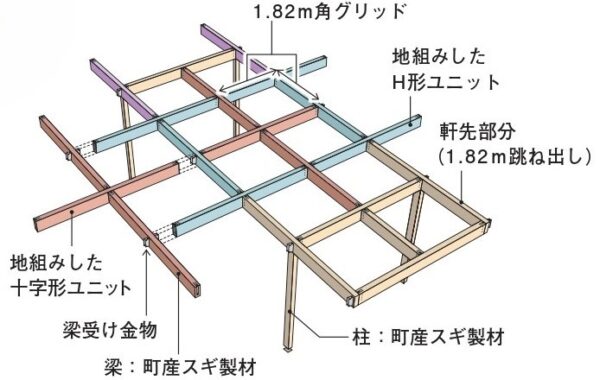

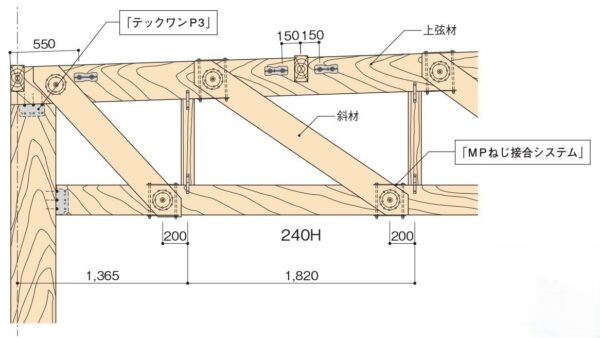

こうした複雑な構造をスムーズに施工するため、H形と十字形ユニットを地組み。これらを所定の手順で組み立てることで、梁下端に梁受け金物やスリットが露出しない納まりを実現した。かつ、流通製材では難しい1.82mの跳ね出しも実現している

“レシプロカル構造”の格天井と、耐力壁のない大開口が印象的な7.28mスパンの教室[写真=藤井浩司]

實成康治(以下、實成)―私は、山田さんとは立場が異なり、「誰もが10mの木造大空間を実現できるように」という目標を掲げて、製品やシステムの開発に長年取り組んでいます。ただ、山田さんが日ごろ設計されているような、作品性が強く、一見、特殊解として見られる事案であっても、そこにはわれわれ開発者が学ぶべき知恵がたくさん詰まっている、ととらえています。

言い換えれば、こうした技術のエッセンスを翻訳して世の中に伝えていくのが私の役目ではないか、と。「神山まるごと高専 大埜地校舎」の実例では、製材と既製品金物の活用で7・28mスパンを成立させた点など、開発の参考になることが多く、勉強になります。

ここで、「流通部材を用いた木造建築をいかに普及させるか」を目標に掲げる場合、こうした優れた知見を、われわれが翻訳しながら、多くの人にまねしてもらうことが重要になります。それを実現するには、構造材や構造金物といった製品単体ではなく、1つのシステムとして世の中に提案しなければ広く普及しません。

こうした想いをもとに開発したのが、木造平屋のシステム「WHフレームシステム」[2]になります。流通材と既製品の接合金物による合成ラーメンフレームで、耐力壁がなくても、店舗などの大空間を無理なく実現できます。システムとしてプレ設計、プレ見積りしておくことで、計画の初期段階で概算費用を算定できます。小・中規模の建物であればS造よりも圧倒的にコスト(躯体費)を削減できることが分かっています。

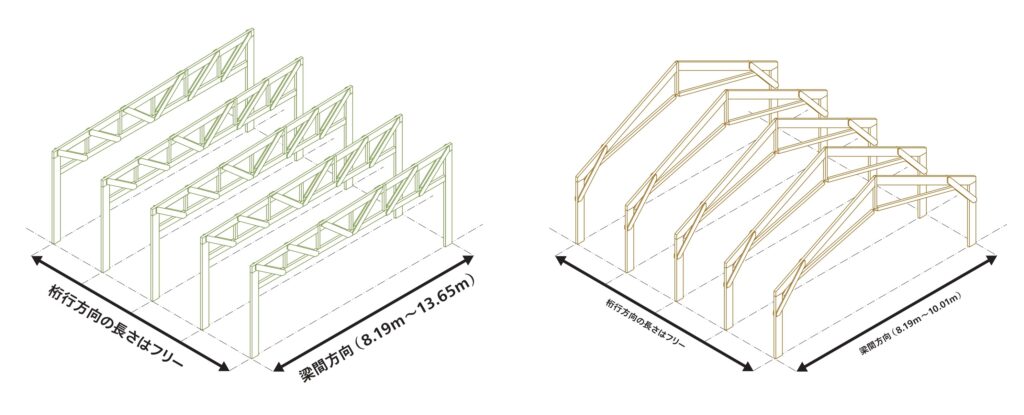

[2] 「WHフレームシステム」で手軽に大空間を実現

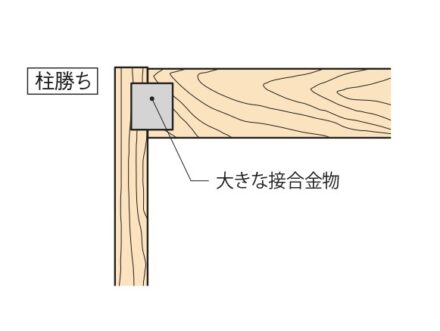

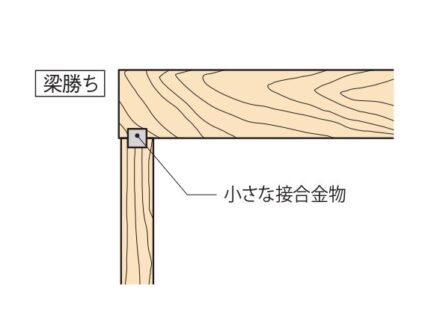

「WHフレームシステム」の片流れフレーム。梁間方向の最大スパンは13.65m。桁行方向は任意の隔でフレームを立てられる[a]。「WHフレームシステム」における柱と梁は梁勝ち納まり。納まりを工夫することで、一般的な接合金物でも鉛直力と水平力に対して十分な強度が得られる。接合金物として「テックワンP3」(タツミ)を採用[b]

誰もが使えるシステムに

山田―私どもも、「神山まるごと高専大埜地校舎」のように流通部材を使った架構でもなるべく汎用性のある案を考えているのですが、「WHフレームシステム」は、それがオープン規格としてシステム化されている点がいいですね。私自身も、とある標準化手法の開発にかかわったことがあるのですが、コストがネックとなり、結局は普及しなかった苦い経験があります。コストが見えやすく、しかも安いというのは画期的ではないでしょうか。

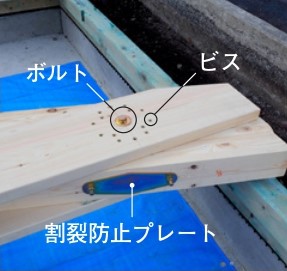

構造自体にも、いろんなノウハウが詰まっていて、A:柱と梁の接合に関して、通常は柱勝ちで納めるところを梁勝ちとして、上下方向にかかるせん断力を大きな梁受け金物で負担しなくてよいように納めていること。B:斜材の上弦材・下弦材の取合いを、ビス・ボルトという汎用性の高い接合金物でシンプルに納めていること。こうした点に、構造設計者として感銘を受けました[3]。

實成―ありがとうございます。特に、Bに関しては私が開発をお手伝いした「MPねじ接合システム」(BXカネシン)を用いています。斜材と上弦材・下弦材の中央をボルト接合した後で、その周囲をビス打ち、最後に下側から割裂防止プレートをはめ込むという取り付け方法なので、施工の難易度は高くありません。

どんな角度で接合しても接合耐力が保証されているので、トラス梁の形状に合わせて自由な角度で設計可能です。B種構造用LVL(Laminated Veneer Lumber)を斜材に採用したタイプでは、終局耐力(Pmax)は400kNを超えます。これは観光バスを3台吊り下げて、ようやく破壊される性能です。

[3]「WHフレームシステム」を支える接合金物

【PR】400kNの荷重にも耐えられる「MPねじ接合システム」とは

山田―400kN! それは、私どもではとても実現できそうにない数値で、凄いですね。素直に、今日は色々と勉強になりました。普段、構造設計をしていると、自分がやりやすい方法に流れるところがありますが、改めて木構造にはいろんな可能性があると感じました。

こうした技術について、實成さんをはじめ、さまざまな方と共有できれば、木造建築はもっと社会に根付いてくるはず。「WHフレームシステム」の理念でもある、オープンなマインドで、これからも日々の業務に取り組んでまいりたいと思います。

[4 ]流通部材による木造建築の可能性

「神山まるごと高専 大埜地校舎」の大会議室。[1]の格子梁下に下弦材120×240㎜と束120㎜角を配し、構造用合板を張って構成した梁成970㎜の合板充腹梁で、12.7 ×14.4mの無柱空間を実現[写真=藤井浩司]

實成―RC造やS造に比べると、非住宅の木造に関するノウハウは業界内で共有が進んでいないと感じています。「WHフレームシステム」は、その課題を解決する1つの手段として開発したものであり、より多くの方に使っていただきたいと考えています。

現在は単スパンのみの対応になっていますが、将来的には多スパン対応のシステムなど、多様なニーズに応えていく所存です[4]。その際は、山田さんの知恵もお借りできれば、と考えていますので、これからもよろしくお願いします。

實成康治氏(ウッド・ハブ合同会社 代表)[左]と山田憲明氏(山田憲明構造設計事務所)[右][写真=水谷綾子]

書籍案内:ヤマダの木構造 改訂版の情報はこちらから