▼本記事で紹介した本はこちら▼

『住まいの昭和図鑑 昭和レトロ住宅のゆたかな暮らし』

小泉和子(編著)、小野吉彦(写真)

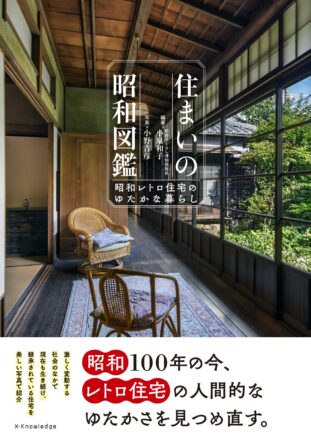

昭和の住まいの風景を切り取った、なつかしく美しい写真

本書は、生活史研究者だからこそ描ける、昭和のくらしと住まいの姿を身近に切り取った1冊です。

ゆるやかな時の流れを感じる縁側、シャンデリアの下がった豪華な邸宅、子どものにぎわいが聞こえてきそうな団地など、さまざまな規模・デザインの住宅を紹介。これからも長く残していきたい、昭和ならではの人間的な魅力をたたえた風景が詰まっています。

家具や飾り棚、台所や玄関など、建築的なデザインだけではない、住まい手の暮らしがあってはじめて成立する生き生きとしたシーンを多く掲載。当時の住人やその家族から語られる文章では、その住宅がどのように使われていたか、どんな家族とどんな歴史を紡いできたかを知ることができます。

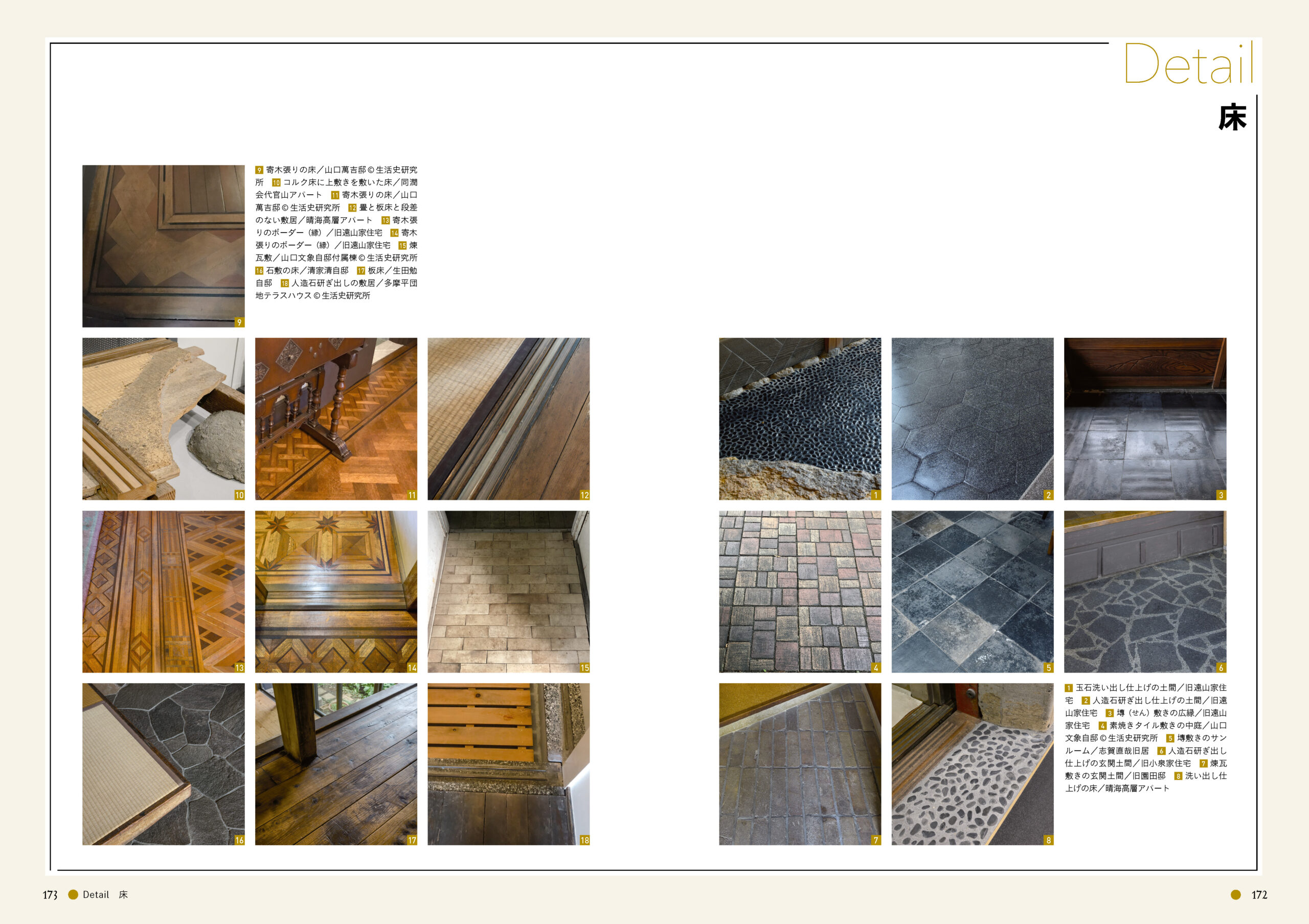

ディテールの工夫をあじわう

昭和レトロ住宅では、床、窓、天井など、部分に注目してみると、デザインや素材の多様さに驚きます。

手仕事の丁寧さもさることながら、まだ大量生産の部材が流通していなかった時代、建築家や工務店がひとつひとつに向き合ってきたデザインも昭和レトロ住宅の魅力のひとつ。普通は壁に使う素材を天井に使うなど、試行錯誤のあとを見つけるのも素敵な楽しみ方です。

ふとした細部から、あたたかな住まいの姿がかいま見えます。

設備ごとの変遷を知れば解像度が上がる

たとえば食事の場は、家族の関係性が表れる空間。

それぞれにお膳を使っていた形式から、ちゃぶ台のまわりにまあるく座るようになったのは昭和のはじめ。行儀作法も自由になりましたが、まだ家父長制の習慣が強く、一家団らんが全国民のものとなるのは戦後です。

一方、椅子に座る形式の食堂を設けるような家には、たいてい使用人が雇われていました。そのため、台所と食堂は別々でしたが、食事を運ぶ作業を効率化するという機能的な面から、食堂との間にハッチが設けられた家が多く見られます。

戦後に建てられた住宅では、逆に台所と食事の空間がつながった、いわゆるダイニングキッチンが登場してきます。台所設備が発達したことで衛生的になったこと、使用人ではなく家族が使う空間になったことで、近接していた方が効率がよい、という考えになったようです。

ほかにも、昭和の住宅を代表する特徴である玄関横の洋間や、和式の汲み取り式から洋式の水洗へと変わっていく便所など、機能や設備に注目すると昭和レトロ住宅の変遷の大きさが分かります。

より詳しく、昭和の生活史を深めたい方必見の資料です。

週末のお出かけ先にもおすすめ

掲載事例の多くが文化財指定を受けたものですが、著名な建築家の作品だけでなく、文豪が暮らした家や、小規模な庶民の住宅、同潤会の建物、団地などの集合住宅、共同住宅まで幅広く取り上げ、普段は見学できない住宅や、改修前の姿を記録した写真も多数掲載しています。

掲載事例のなかには、実際に見学に行ける住宅も。実際に訪れ、そのスケール感や風の通り方を肌で感じてみると、さらに興味がわいてくることでしょう。

昭和100年をむかえる今、改めて当時の住まいや暮らしに思いをはせてみると、これからの暮らしも違って見えてくるかもしれません。

『住まいの昭和図鑑 昭和レトロ住宅のゆたかな暮らし』

定価 2,600円+税

著者名 小泉和子(編著)、小野吉彦(写真)

ページ数 192

判型 B5判