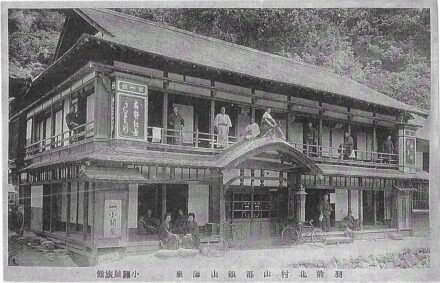

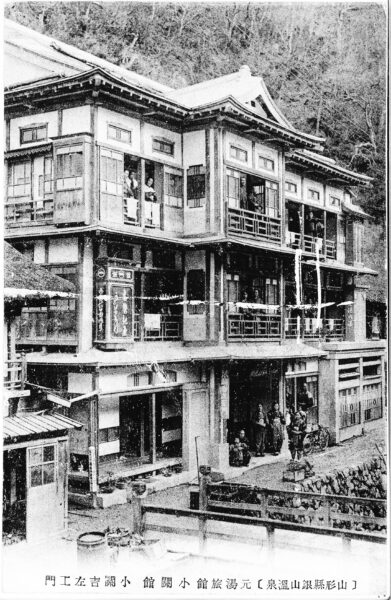

大正末期から昭和初期に建てられた和洋風の木造建築が、銀山川の両岸に軒を連ねる銀山温泉(山形県尾花沢市)は、〝大正浪漫〞の趣を残す温泉街である。銀山温泉「本館古勢起屋」は大正時代に建築され、昭和初期に増築された木造3階建ての旅館。築年数が100年を超えて建物の老朽化が進み、改修するに至りました。設計を指揮したのは、木造建築のリノベーションで多くの実績をもつ瀬野和広氏(瀬野和広+設計アトリエ)。コンセプトは〝元の姿をそのままに〞。

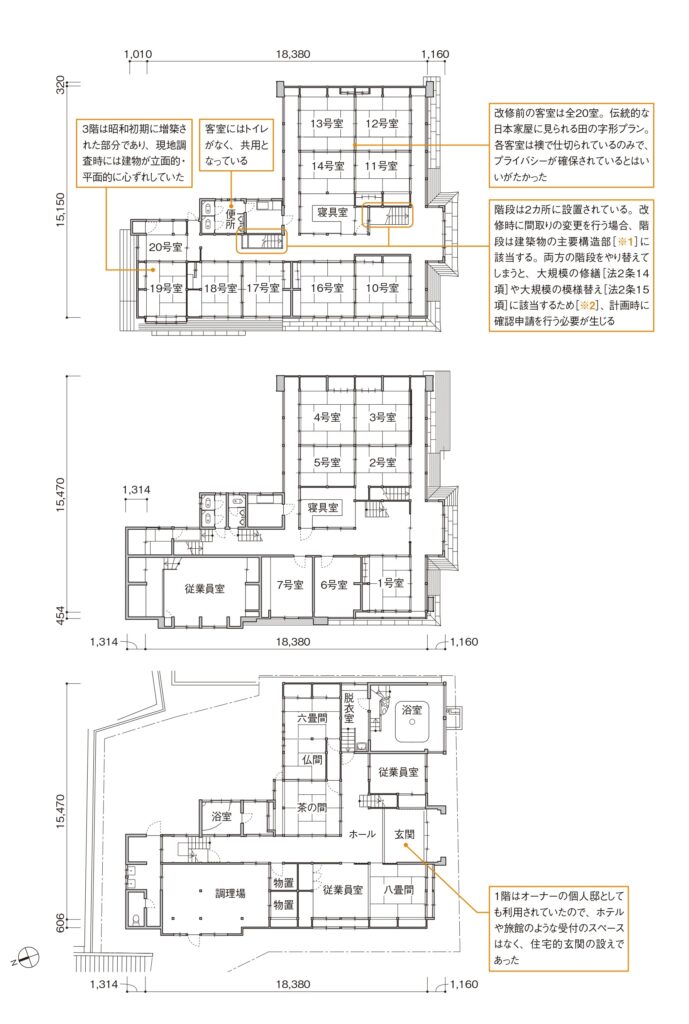

その後、昭和初期に総3階建て(屋根はトタン葺き)として増築された。基礎や上部構造には手を加えず、既存の屋根を撤去して3 階部分を増築(しかも唐門を撤去して、その真上にも2・3 階と屋根を増築)しただけなので、構造的には非常に不安定

「デザインの痕跡を残したいと考えるのが、設計者の性分。しかし今回の改修では、外部に一切手を加えていません。1階の腐食した部分は除いて、外壁・軒天井・木製建具・戸袋はクリーニングと補修したのみで、すべてもとのまま。それが、大正時代の名残を未来に継承するための最善策と判断してのこと」(瀬野氏)。

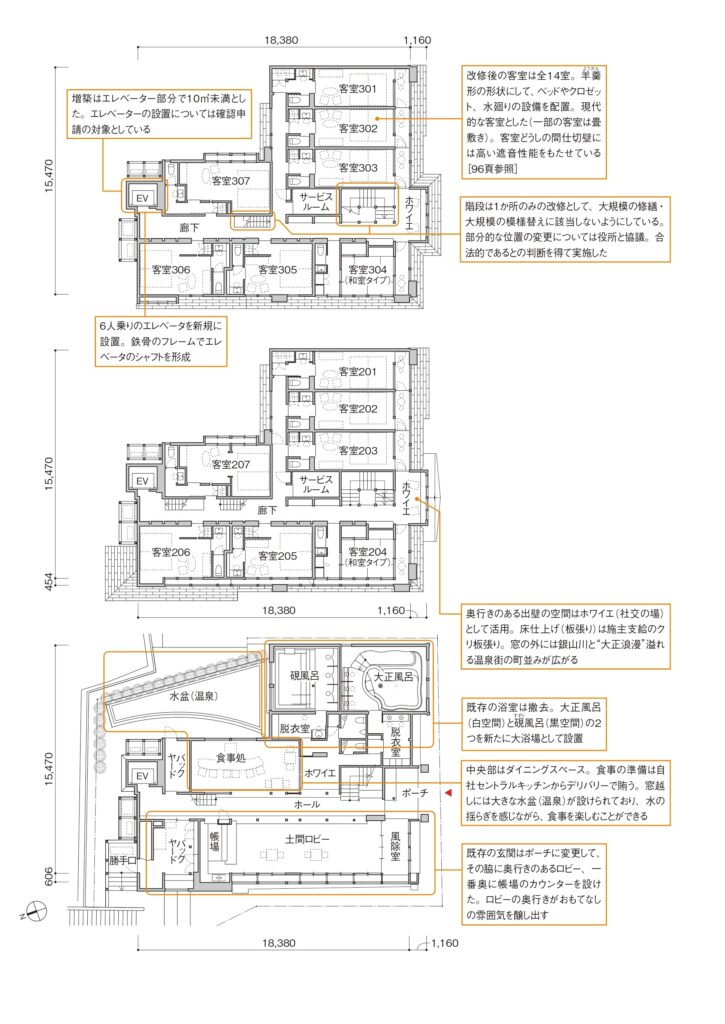

一方、内部は現代の生活様式にも目配りして間取りを大胆に変更。地元の木材(西山杉)を多用し、外部との調和を図るなど、地域の歴史と文化を尊重して空間を設えました。

「西山杉は天然乾燥によって生産された製材です。細胞が破壊され、樹液成分(精油)が失われ、耐久性に劣るだけでなく、変色するため、木そのものの美しさがあるとはとても思えない人工乾燥材とは異なり、経年変化はしつつも、将来に渡って美しい建築の姿で人々をもてなすことでしょう」(瀬野氏)。

一新された銀山温泉「本館古勢起屋」。耽美芳しき〝大正浪漫〞がよみがえっています。ぜひ、一度、訪ねてみてください。

BEFORE 倒壊寸前の建物が語りかけるもの

銀山温泉「本館古勢起屋」は、建築当時の低い耐震性能や無理な増築により、調査時には建物として利用できない状態でした。一方、経年変化が刻まれた木製建具や竿縁天井、鴨居、欄間などには、現在の木造建築では目にすることのない貴重な伝統の美が宿っています。

長期荷重で顕著にたわんだ躯体

仮筋かいで補強された客室

木とガラスのファサードを構成する木建

強度的に不安な木製階段

2 カ所に設置された階段はいずれも木製。シンプルな側桁階段であるが、構造的に不安定であり、幅も750㎜ しかなく、共用階段としての使い勝手には問題があった。階段室廻りの天井は竿縁天井

入母屋屋根を支える小屋組

天井が解体された3 階から小屋組を見上げる。梁間方向の小屋組は、かつて木造の校舎などで普及していたキングポストトラス(中央に真束と呼ばれる支柱を立てた山形トラス)であり、6 寸勾の大きな屋根裏空間が広がっいる。桁行方向には筋かいが確認できる。野地板は昔ながらのバラ板が見える

内部は間取りを大胆に変更[Before→After]

解体直後の2 階客室。か細い柱の所々に断面欠損が確認できたほか、敷居を兼ねる小梁で柱が支えられているという非常に脆弱な状態。柱と梁の補強接合金物も取り付けられていない。断面欠損部分は埋木補修、もしくは新規柱の追加で対応した

軸組を装い新たにした客室。間仕切壁は筋かい(片掛け・壁倍率2.0)で補強。この建物では、面材(片面張り・壁倍率2.5)も用いて2 種類の耐力壁を併用しているが、耐力壁のアスペクト比が3:1 を超える場合は面材、アスペクト比が3:1 以下でスパンが900㎜確保できる場合は筋かい、というルールで設計[※3]。結果として建築基準法(軽い屋根)に比べて約1.25 倍の耐力を確保した

※1 防火や安全、衛生上重要な建物の部位を示す用語で、具体的には、壁、柱、床、梁、屋根、階段を指す[法2条5号]。対して、構造耐力上主要な部分[令1条1項3号]とは、建築物にかかる荷重と外力を支える部分。基礎、基礎杭、壁、柱、小屋組、土台、筋かいや火打ち材などの斜材、床版、屋根版、梁や桁などの横架材を指す

※2 修繕とは、おおむね同じ材料を用いてつくり替え、性能や品質を回復する工事。模様替えとは、同じ位置でも異なる材料や使用を用いてつくり替え、性能や品質を回復する工事

※3 『木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)』を参考にすると、筋かい耐力壁の場合、最小のスパン(柱間隔)は900㎜、高さは壁長さの3.5倍以下。面材耐力壁の場合、最小のスパンは600㎜、高さは壁長さの5倍以下とされている