場所性が息づく「天神町place」

「天神町place」(2023年)[A]が2025年日本建築学会賞(作品)を受賞した背景には、どのような課題認識があったのでしょうか。まずは作品に対する講評の一節から考えてみましょう。

「この建築の進化を背景として、都心部は人々の住処の受け皿としてのビルに埋め尽くされ、足元の豊かな自然や生活を育む自然の造形を失い、場所の発見の素地は薄れつつある。多くの人に空間を分配するため効率化の連続が都心の風景となり、その風景を背景に建築が再生産される高次な人工化が進むなか、生活者が『場所の発見』を通して住処を選ぶことは難しい」。

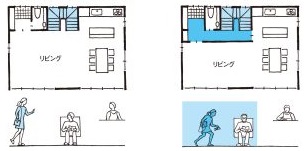

このように、現代の都市建築では、自然との関係性や場所性が失われ、さらには、効率性が最優先されるがゆえに、特に集合住宅やビルなどでは類似した間取りが反復されることが多くなっています。一方、人口減少時代に入り、家賃の下落や空室率の上昇が課題となるなか、住まい手の多様性を受け入れる、全体と個が響き合う空間の価値が求められているのではないか、という仮説を読み取ることも可能でしょう。こうした問題に正面から答えたのが「天神町place」なのです。講評に戻ると、

「豊かな場所性を求める結果として場所性を消費し薄めてしまう、都市化の宿命的なループを断ち切り再起動するのみならず、集まって住むことの本質的な魅力へと繋げている」

とある。「天神町place」において、「集まって住むことの本質的な魅力」とはどのようなものでしょうか。伊藤博之氏は次のように語ります。

[A] 賃貸住宅の固定概念を覆す「天神町place 」

「天神町place」の正面はコンクリート打放し。普通型枠で仕上げられており、周囲の建物とは見分けがつきにくいほど、周辺環境(全体)になじんでいる。有機的な平面形状や、この奥に劇的な中庭の空間が広がっていることはまるで 想像がつかない

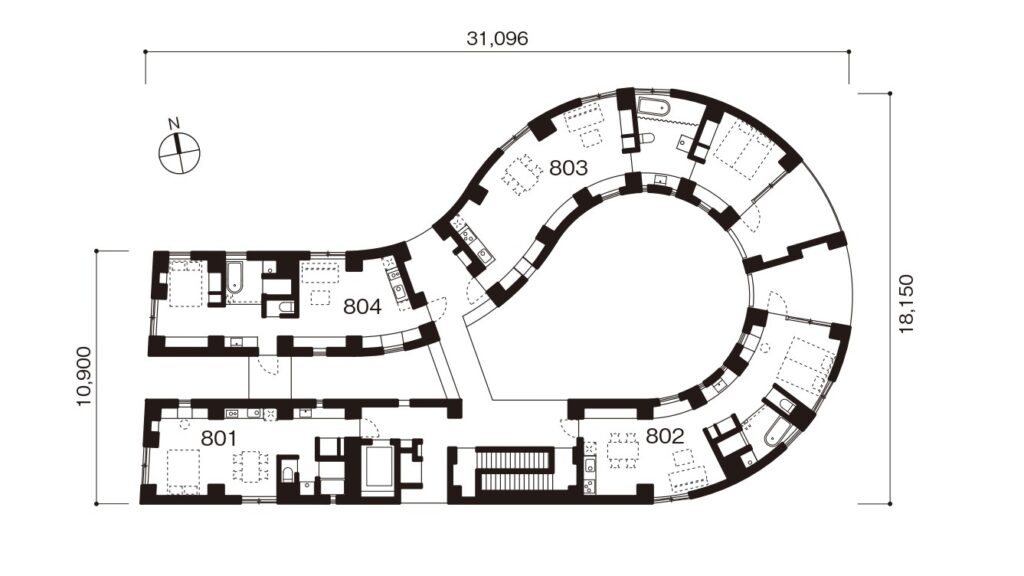

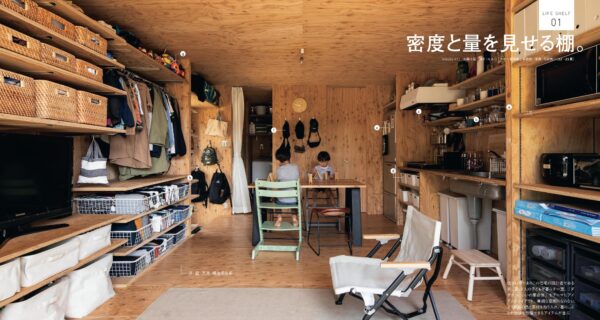

「敷地は高低差約10m、三方を高層建築に囲まれた旗竿状という厳しい条件下にありました。それに対して建物を馬蹄形の配置として、中庭と吹抜けを組み合わせて光と風を内部に導くように設計。外部に面する外壁は打放しコンクリートで街並みとの調和を図る一方、内部では光をより繊細に感じられるように、個体差のあるスギ型枠材を用いています。さらに、柱や梁の奥行きを用いてデスクやベンチなどの造作家具を設け、一般的には邪魔者扱いされる構造体を人の居場所や住まいのなかの行為のきっかけになるものに転換しようとしています。中庭を中心とした共用部分も、住まい手どうしを緩やかにつなぐ〝共有の風景〞となることを期待しました」。

“そこにあるもの”の価値を最大化

「天神町place」の設計から浮かび上がるのは、場所性を丁寧に読み解き、そこで生じる制約さえも単なるハンデとせず、〝そこにあるもの〞の個性として肯定的にとらえ直し、空間の魅力へと転換する姿勢でしょう。それによって周辺環境と調和しつつ、全体と個が響き合う建築が成立するのです。

たとえば外観に注目すると、伊藤氏は都市にありふれた工業製品の素材を、否定的に扱うのではなく、むしろ積極的に生かすという姿勢をとります。

「『MATSUBARA』(2008年)[B]では、隣り合うコンクリート打放しや左官仕上げのデザイナーズ住宅との関係性を踏まえたうえで、街並み全体との調和も意識し、あえてプレーンな窯業系サイディングで外壁を仕上げました。一方、『三組坂flat』(2019年)[B]では、外断熱システムと調色(二次電解着色)された複数パターンのアルミサッシを組み合わせて、コストを抑えながらも、個性と調和を兼ね備えたファサードとしています」。

[B]街並みに存在するありふれた“ 素材”で調和を図る

コンクリート打放し+木ルーバー(左)、左官(右)で仕上げられたデザイナーズ住宅の間に計画されたS造戸建住宅「MATSUBARA」。隣り合う建築家住宅に加え、窯業系サイディングが多くを占める戦後に形成された住宅街との調和を考慮して、表面に模様のないプレーンな窯業系サイディングを横張りしている[写真=西川公朗]

吹付け仕上げの外壁、各部屋の形状に合わせたさまざまな形の窓、バルコニーを支えるヴォールト天井(RC)、手摺などが立ち現れている「三組坂flat」のファサード。画一的になりがちな集合住宅のファサードとは一線を画しながらも、「アルセコ外断熱システム」(北洲)とビル用のアルミサッシ「EXIMA 51」(YKK AP)という既製品の採用で、街並みとの調和を図った[写真=平林克己]