このように都市のありふれた素材を積極的に生かす姿勢は、設計者の自己表現を超えて、街との関係性を編み直すデザインアプローチといえます。一方、都心で中高層の集合住宅を計画する場合、RCラーメン構造が主流となりますが、その際には塔状比の関係で800㎜角ほどの大きな柱や梁が必要となるので、間取りや家具配置の制約につながりやすくなります。これをマイナス要因とせずに積極的に取り込んだ事例も多いです。

「『辰巳アパートメントハウス』(2016年) [C]では逆梁構造を生かし、段差をデスクやベンチとして設えました。同じくRCラーメン構造の『hanaqumoi』(2024年)[C]では、通常、四隅に配置されることの多い柱をあえて中間に〝扁平柱〞としてずらして配置し、空間に斜めの視線の抜けをつくり、場のつながりに個性をもたらしています」。

[C] 構造体の存在を空間や暮らしの付加価値に転換する

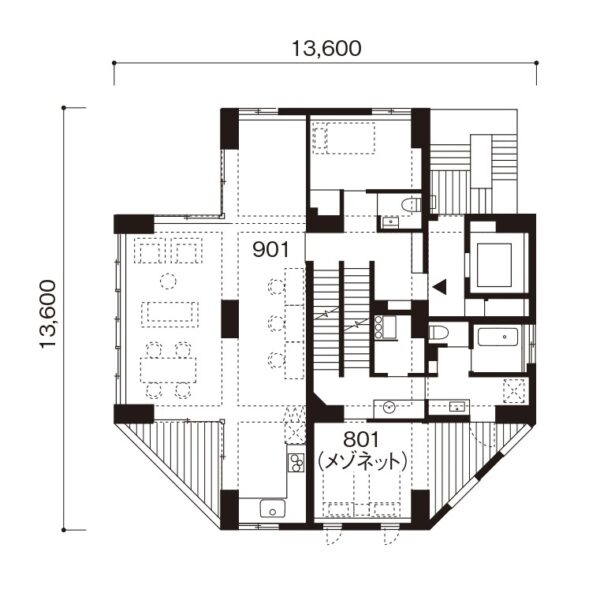

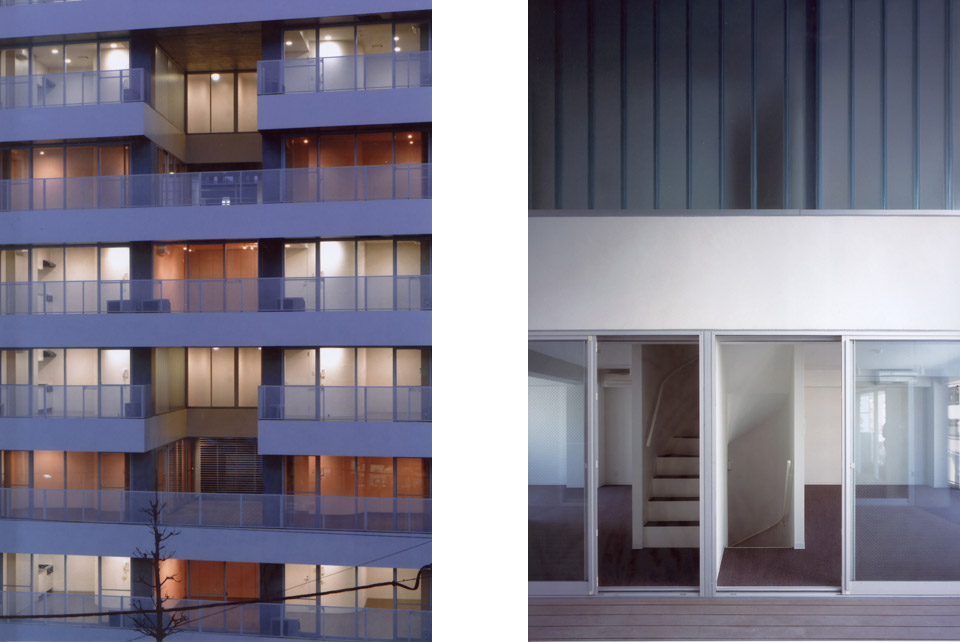

「辰巳アパートメントハウス」は地上10階のRCラーメン構造。1室当たり30㎡強ほどの広さしかないなか、下階では柱の奥行きが人の肩幅の倍ほど、梁の段差は腰高ほどもあり、存在感はかなり大きい。一方、凹凸の奥行きや高さを、身体的な寸法に応じて微調整すれば、さまざまな居場所を提供できる。ここでは、キッチンカウンターやベンチ、ベッドスペース、デスクなどとして価値を付与した[写真=西川公朗]

構造体を単なる荷重支持の装置としてではなく、空間の個性を生み出す枠組みとして生かす。この発想が、建物の魅力を高めています。

自由の余地を残して個を掬う

さらに、集合住宅とりわけ賃貸住宅を設計するうえで重要になるのが、自由の余地を残すことです。一般的には、明確にゾーニングされた間取りや設備の配置が空間の使い方を厳密に規定することが多いです。しかし、それでは住まい手の個性を引き出した、全体と響き合う住まいとはいえないのではないでしょうか。

「私が集合住宅の部屋を設計するうえで目的にしているのは、空間の特徴と魅力をつくること。空間の使い方を規定しすぎず、自由の余地を残すようにしています。その重要性に気づかされたのが、『FH協和スクエア』(2002年)[D]でした。SOHOを想定したメゾネット型の集合住宅で、当初は明るい階をオフィス、暗い階を住宅と想定して設計しました。しかし実際には、それらを逆に使う住まい手がいて、とても生き生きとしていました。そのとき、建築空間が備えるべき本質に気づかされたのです」(伊藤氏)。

[D]余白を残して住まい手の多様性に応える

伊藤氏に大きな気づきを与えたメゾネット型のSOHO「FH協和スクエア」。オフィスを想定して計画された下階はバルコニーに面してクリアガラスで開放的な雰囲気にする一方、住宅を想定した上階は、プライバシー確保のため に、半透明のプロフィリットガラスとしている

「ニシオギソウ」の一室。2,730㎜ピッチで配される150㎜角の柱と敷居をあらわしにし、またフローリングの向きを変えることでグリッドを視覚化している。採用したペンダントライトはコードをたっぷり残して、住まい手が位置や高さを調節できる余地を確保した[写真=阿野太一]

この姿勢は、木造の長屋「ニシオギソウ」(2018年)[D]にも見て取れます。わずか20〜30㎡という狭小空間で、いかに自由度を与えられるかが命題であった本建物では、3畳や4畳半の小さな部屋を組み合わせ、単調な構成を避けながら、住まい手が自ら居場所を選べる設計としました。ペンダントライトのコードも長めに設定することで、照明の位置を自在に調整できるようにし、住まい手が自分なりの暮らし方を構築できる余地を残しています。

「天神町place」をはじめとする伊藤氏の集合住宅が示しているのは、場所性の解読、制約の付加価値化、自由の余白という3つの視点。これらは単なる設計技法にとどまらず、これからの集合住宅、あるいは建築一般が備えるべきものであり、全体と個が響き合う建築を実現するための不可欠な視点なのではないでしょうか。

「天神町place」+人物写真=平林克己

ジャパンホームショー&ビルディングショー2025 建築知識共催セミナーのご案内

「そこにあるもの」(事前登録はこちらから)

講師:伊藤博之氏(伊藤博之建築設計事務所)

会場:東京ビッグサイト西展示棟

日時:2025年11月20日(木)14:45~15:45

ぜひ会場にお越しください!

伊藤博之氏の事例・インタビュー記事が紹介されている書籍はこちら

「天神町place」「ニシオギソウ」が掲載されている書籍『建築を整える。』

「ニシオギソウ」が掲載されている「建築知識2025年4月号」