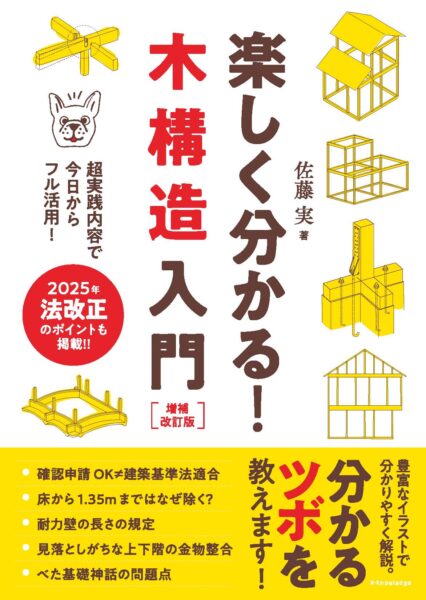

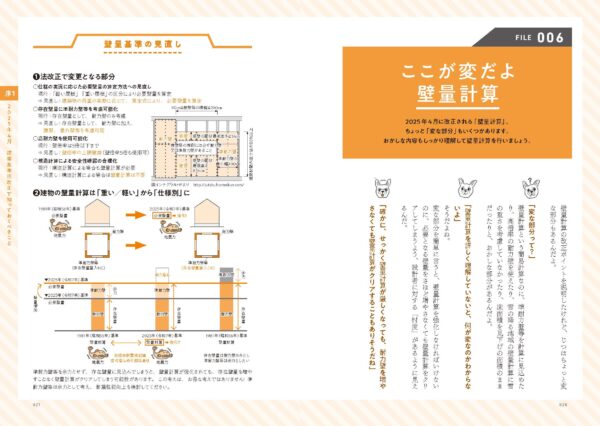

Point 1 2025年建築基準法改正で変わること

2025年4月に建築基準法が改正され、仕様規定の計算にある「壁量計算」や「柱の小径の算定方法」などが改正されます。この本では、壁量計算の変更点や柱の小径の変更点などを掲載しています。

今まで「軽い屋根」「重い屋根」にざっくりと分けて計算していた壁量計算が、屋根の種類を3種類、外壁の種類を5種類から選び、1階と2階の床面積割合、断熱材の厚さ、太陽光パネルの有無などで計算するように変わります。計算が詳細になることで、建物の実情に応じた壁量を算定できますが、注意すべき点も。

たとえば「準耐力壁」。耐力壁として算入できるようになるため、存在壁量を増やすことなく改正後の壁量計算をクリアするケースがでてきます。しかし、あくまでも建築基準法(=耐震等級1)の算定なので、準耐力壁の壁量は「余力」として残しておきたいものです。

Point 2 梁の下部に設ける間柱の欠き込み、大丈夫?

多くの木造住宅で行われているプレカット。プレカットでは、間柱が設置しやすいように梁の下端に欠き込みを行うのが一般的です。ちょっとの欠き込みだから問題ない?本当にそうでしょうか。

梁の下部に欠き込みを設けると、荷重で梁が割れてしまう危険性があります。たとえば、幅105㎜、高さ235㎜の梁の下部に、5㎜の欠き込みを設けたい場合。欠き込み分5㎜を増やした梁高さ240㎜と、欠き込みがない梁高さ235㎜で断面性能を算出します。すると、欠き込みのないほうが約1.67倍強いことが分かります。

5㎜欠き込んで、元の材(235㎜)と同じ強度にしたい場合には、約308㎜の梁高さにしなければならないのです。

たかが5㎜、されど……、ですね。

Point3 面材耐力壁の幅と高さの規定。連続壁の場合はどうなるの?

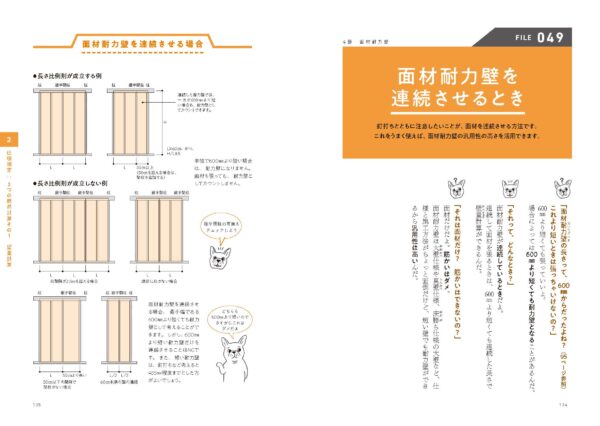

現在では木造住宅で一般的になった「面材耐力壁」。耐力壁として計算できる面材の大きさは幅60㎝以上、高さは幅の5倍以下、ということは知っているけれど、実際の建物の計画時には、どのように対応したらよいのか分からず、作業がストップしてしまうことがあります。

面材耐力壁が連続する場合。耐力壁の幅が60㎝より短くても、30㎝以上あれば耐力壁としてみなされる場合があります。逆に、幅60㎝以上、高さが幅の5倍以下の面材耐力壁の連続でも、柱間が2.5mを超えるとみなされません。

さらに、登り梁がある空間の耐力壁で、登り梁の勾配に沿って耐力壁の高さを設定した場合、何が起きてしまうのか。その危険性についても本書では解説しています。

【実質無料キャンペーン】

2月28日23:59まで実質無料(=ポイント還元100%)

ご購入はこちらから

※ PDF版をご購入いただくには、エクスナレッジ・ストアに会員登録(無料)が必要となります。いまなら新規登録で500円相当のポイントを進呈します。

登録はこちら

※ ポイントを利用してご購入する場合は、ポイント利用分を差し引いた金額がポイント付与の対象となります。

![]()