<<記事の末尾に特集の立ち読み動画を公開中!>>

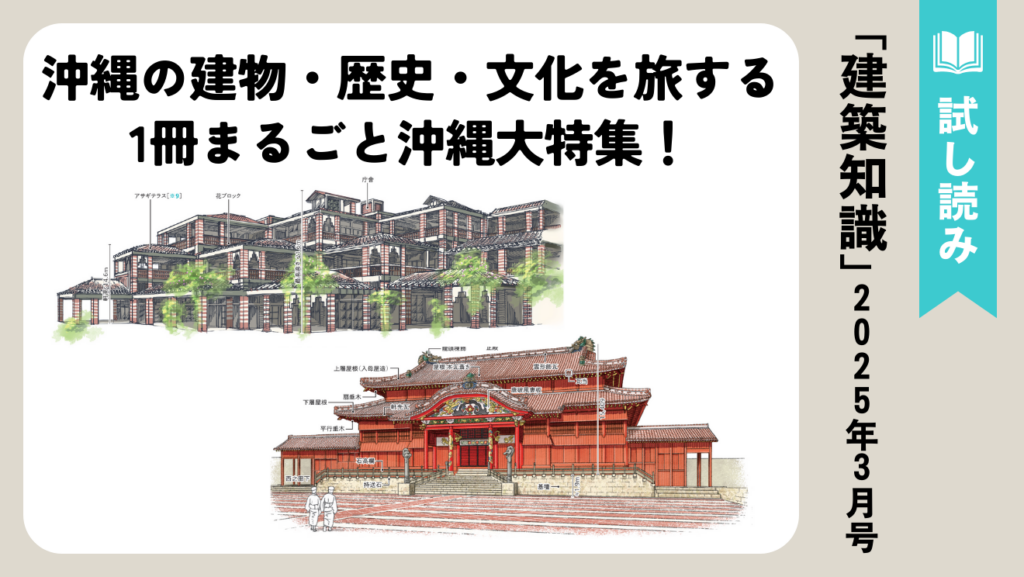

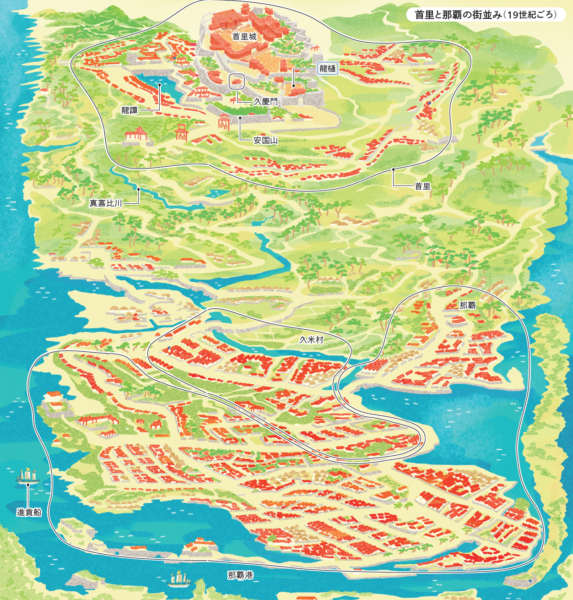

琉球王国の王都「首里」と、その発展を支えた交易の拠点「那覇」

3つの勢力が沖縄本島の覇権を争った三山(南山・中山・北山)鼎立時代。15世紀ごろ、のちにこれを統一する中山国が首里に遷都したことをきっかけに、首里は450年にわたり王都として発展します。

首里が王都に選ばれた理由の1つが、首里から5㎞ほどの距離にあった那覇港でした。那覇港は大型船が停泊できる天然の良港で、中国・日本本土・東南アジアとの貿易拠点となり、国際的な商都として発展。

現在の沖縄を代表する2つの街「首里」と「那覇」は、王都とその繁栄を支える港として、その歴史が始まったのです。

イラスト:あすみん(松永亜澄)

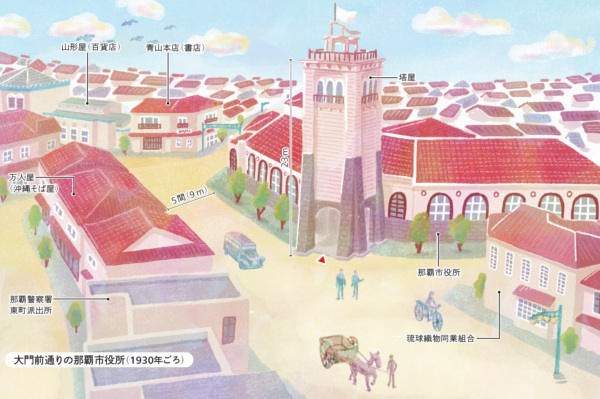

沖縄県設置後、那覇が政治・経済の中心に

1879年の沖縄県設置に伴い、港に近い那覇に県庁が置かれると、政治の中心は首里から那覇に移ります。戦前の那覇中心部には、商店、百貨店、銀行、映画館などが建ち並び、近代的な街へと変貌を遂げました。

イラスト:あすみん(松永亜澄)

戦後、歓楽街として発展した那覇の「国際通り」

近代的な街並みがつくられた那覇でしたが、1944年10月10日の空襲(十・十空襲)で市街地の約90%が焼失してしまいます。戦後は米軍(米国民政府)の統治下で、復興が進められ、道路・港湾などが整備されていきます。

1950年代後半に入り米軍からの土地開放が進むと、牧志街道(戦前に整備された新県道)の周辺が、劇場や映画館を核とした歓楽街として発展します。通りにあった「アーニーパイル国際劇場」の名にちなんで「国際通り」と呼ばれるように。国際通りは沖縄を代表する商業中心地となり、現在も県内最大の繁華街としてにぎわっています。

イラスト:久米火詩

ほかにもさまざまな沖縄の建築と街並みを紹介!

ほかにも

・世界遺産にも登録されている「グスク」や「玉陵」(たまうどぅん)、伝統集落

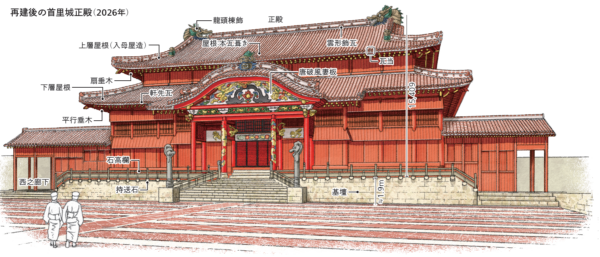

・現在復元工事中の首里城(令和復元後の姿でイラスト化…!)

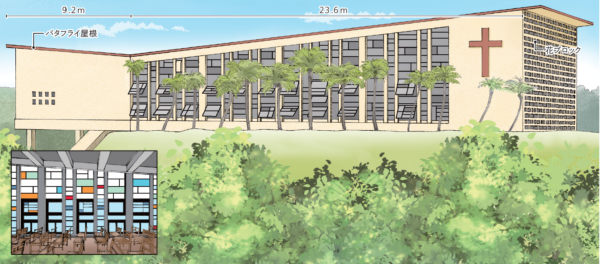

・米軍基地工事のために来沖したアメリカの建築家・設計事務所による建築

・沖縄の風土と地域に根差した近現代の建築――

などなど、それぞれの時代の沖縄を象徴する建物や街並みをたっぷり紹介します。

さらに、やちむん・サトウキビなど生活を支えた農産業や、伝統的民家の表座・裏座など、暮らしのなかに息づく文化や信仰についても分かりやすく解説!

建物や暮らしの文脈を知ることで、今まで知らなかった沖縄が見えてくるかも?!美しい海と空だけでは語りつくせない、深く豊かな沖縄の世界へご招待します。沖縄の魅力を存分に感じ、沖縄がもっと深く、もっと面白くなる!

建物と街並みの変遷とともに、その文化と歴史をたどる、沖縄の魅力がぎゅっと詰まった1冊です。

次の沖縄旅行のお供にも!ぜひ、以下のリンクからチェックしてみてください!

令和の復元後の首里城(イラスト:Miltata)

アメリカの設計事務所SOMによる「聖クララ(カトリック与那原)教会」(イラスト:広野りお)

<<お家にいたまま本の中身を覗けちゃう立ち読み動画を公開中!>>

ページ数 162

版型 B5版

定価 1,800円+税