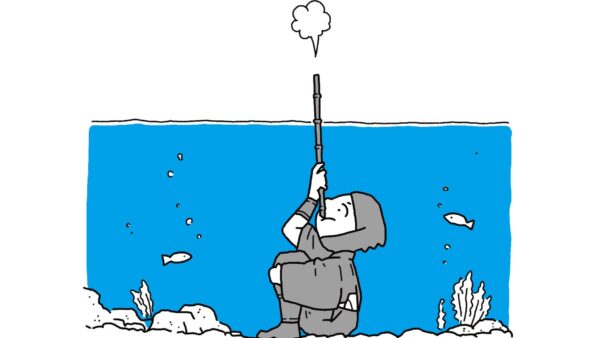

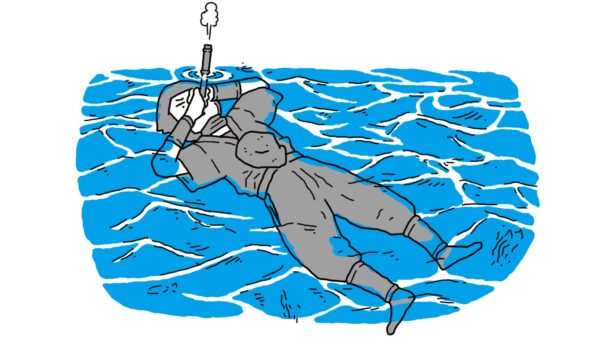

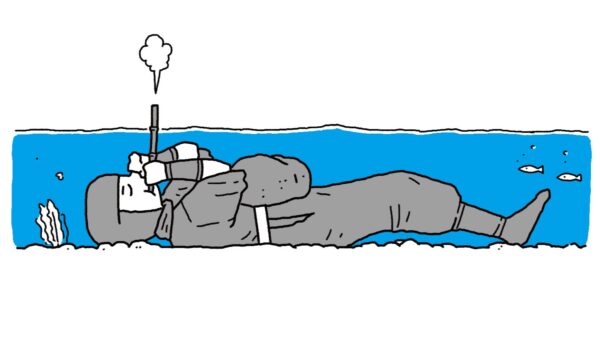

狐隠れの術

竹筒で息をしながら水中に隠れる忍者の姿を、マンガなどで一度は見たことがあるのではないでしょうか。

一般的に「水遁の術」として知られているこの技は、厳密には「狐隠れ」と言う忍術です。

水草や藁などを被ってカモフラージュし、水中に潜みます。

この時、竹筒や鞘で息をすることで、水面から姿を隠れやすくします。

この状態で泳げる忍者もいたようです。

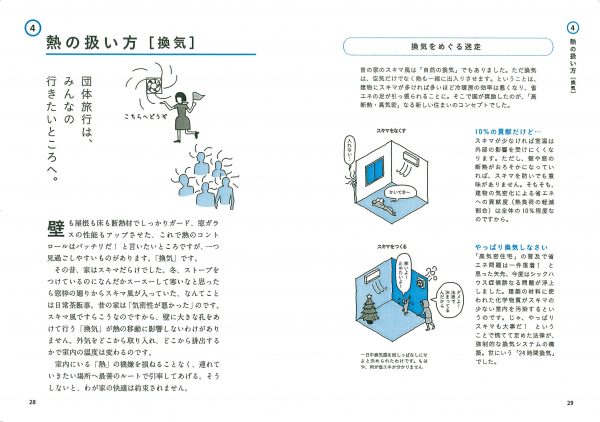

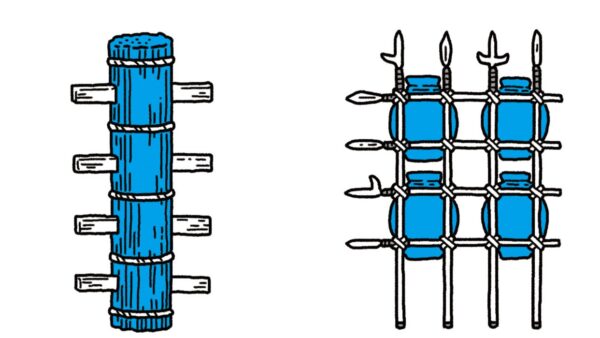

水器

竹や木で四角形の枠をつくり、四隅に甕や瓢箪などを付けた即席の筏を使って水を渉ることもありました。

必要な時にその場で集めた手近な道具でつくれることが重要です。

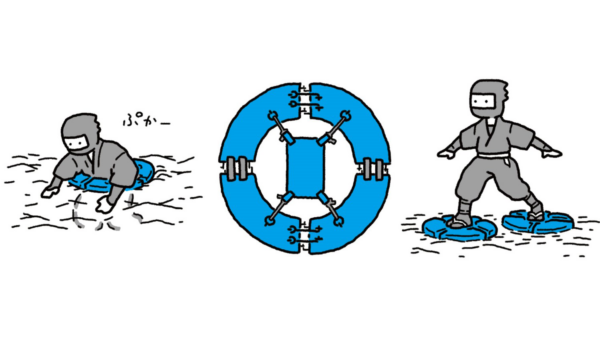

水蜘蛛

水蜘蛛は、長らく両足に履いて使うとされていましたが、最新研究では、1つの大きな水蜘蛛に跨って使うという説が有力です。

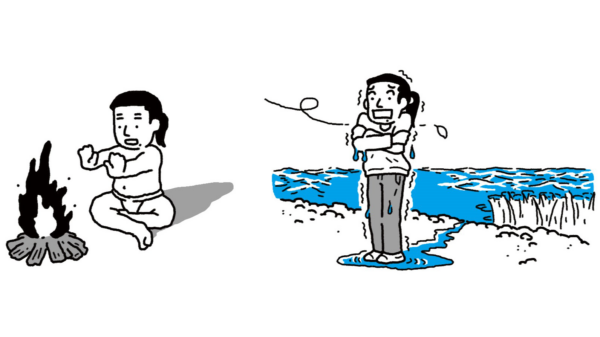

服を着て水に入るのは避けましょう

服は水に濡れるととても重くなり、水中で身動きが取りづらくなります。

水の流れにものまれやすくなるので、溺れる危険が高まります。

冷水によるパニック

冷たい水に頭まで浸かると軽いパニック状態になります。

銭湯の水風呂で似たような経験をした人もいるのではないでしょうか。

体温の低下は命取り

水から上がると、濡れた衣服は体温を急激に奪います。

冬は特に危険です。

私も過去に経験がありますが、濡れた服を脱ぎ、焚火などで体を温めることの重要性を痛感しました。

実践!「狐隠れの術」

竹筒を水面に出して、水中に隠れる練習をやってみたことがあります。

結果から言うとできないことはありませんが、実用性はあまりなさそうでした。

まず、水中では浮力が働いて体が浮いてしまうので、川底に沈むためにお腹に大きな石を乗せる必要があります。

数十センチ潜っただけで、水圧で肺が圧迫されるので、細い筒から息を吸い込むのが困難になります。

ひと呼吸するのにも力を使います。

息を吸うときは鼻を強く押さえていないと、鼻から水を吸い込んでしまいます。

この修行は大変危険なので、絶対に真似をしないでください

『現代忍者塾』連載一覧へ

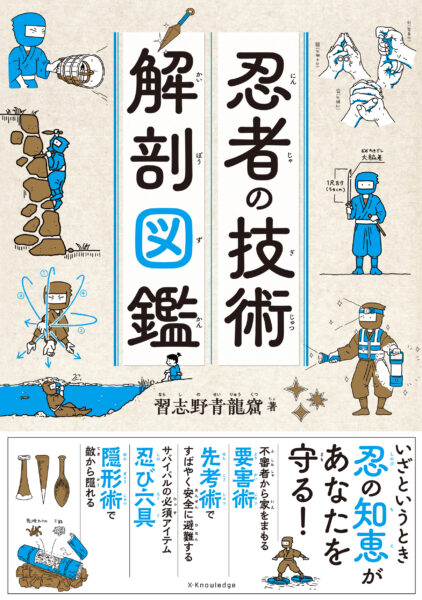

定価 1,700円+税

ページ数 144

判型 A5判

発行年月 2025/07

ISBN 9784767834368

解説

習志野青龍窟(ならしの・せいりゅうくつ)

忍道家。武術家。松聲館技法研究員。港区防災アドバイザー。各種イベントや国内外のメディアに多数出演。映画の忍術指導も担当。山修行や断食の実践、稽古、国際忍者学会への参加など精力的に活動している。今に役立つ温故知新の心身運用法を指導している。小学校や大学などでセミナーや教室なども開催している。

X(旧Twitter)アカウント:習志野青龍窟 忍道家(@3618Tekubi)

YouTube:忍道家 習志野修行チャンネル

イラスト

齊藤きよし(さいとう・きよし)

忍術研究家。デザイナー。イラストレーター。パルクール講師。桑沢デザイン研究所卒業後、某自動車企業勤務を経て独立し、現在は「Shinobi Design Project」を立ち上げ活動。自ら古典的な忍術を研究・修行・実践し、現代の仕事や暮らしに活かせる生きた忍術を探求。学校等で忍術を活かした体験・実践的な情報教育の指導も行う。著書に『図解 万川集海』。「SDP STORE」にて忍器・忍具の製作と販売も行う。

X(旧Twitter)アカウント:きよし|デザインと忍者とパルクール(@Kiyoshi_Design)

公式ホームページ:Shinobi Design Project