建築と設備の歴史は『陰影礼賛』から

文豪・谷崎潤一郎が1933〜34(昭和8〜9)年にかけて発表した『陰翳礼讃』は、時代を超えて読み継がれる名随筆。そのなかで谷崎は、漆器や屏風、日本建築などの〝陰影〞によって生かされる美しさを見出し、それこそが〝日本の美〞だと説く……というのが、よく知られた内容です。

しかし、谷崎がこうした文章をしたためた本もとを正せば、その発端は電気設備の登場にあるといえます。たとえば冒頭から

「純日本風の家屋を建てて住まおうとすると、電気や瓦斯や水道等の取附け方に苦心を払い、何とかしてそれらの施設が日本座敷と調和するように工夫を凝らす風がある」[★]

★ 引用は『陰翳礼讃・文章読本』(新潮文庫、平成28年第1刷)より

兵庫県神戸市に立つ谷崎の旧居「倚松庵」モチーフにした電気設備のある家の佇まい。『陰翳礼讃』を発表したの1936~43(昭和11~18)年までの7年間、谷崎は家族とともにこの家で暮らした 。代表作の1 つである『細雪』は、ここで妻の松子とその妹たち、娘と過ごした日々を主題にして書かれたものである[イラスト=池谷夏菜子/IKCA drawing]

という調子で、日本の住宅と電気設備の相いれなさへの嘆きが、延々と綴られています。近代文明の波が押し寄せるなか、谷崎は実用と美の間で苛まれながら、住まいのあちこちを苦心しながら整えた……まるでどこかで聞いたような話です。

電気設備が登場してから100年あまり、それは暮らしに欠かせないものとなりました。しかしその反面、美しさのために空間を『整える』という新たな課題も生まれました。しかも、100年前よりも電気設備の種類と数は増え、その問題はより顕在化している、といえます。

実用と美、つまり環境の快適さと空間の美しさとは調和し、共存し得ないのでしょうか。

建築と設備の調和を生み出すために

ここで、天井に何種類もの電気設備を配置するシーンを想像してみましょう。ダウンライト、火災報知器、非常用照明、スピーカーなどなど。

単純に同じサイズの器具を並べていく場合はあまり問題が起きません。等間隔に並べれば違和感は生じませんから。

しかし、仮に外径が異なる器具を複数設置する必要があるとき、問題が発生します。実際には、外形寸法は異なるケースが多く、設計者は配置に頭を悩ませます。

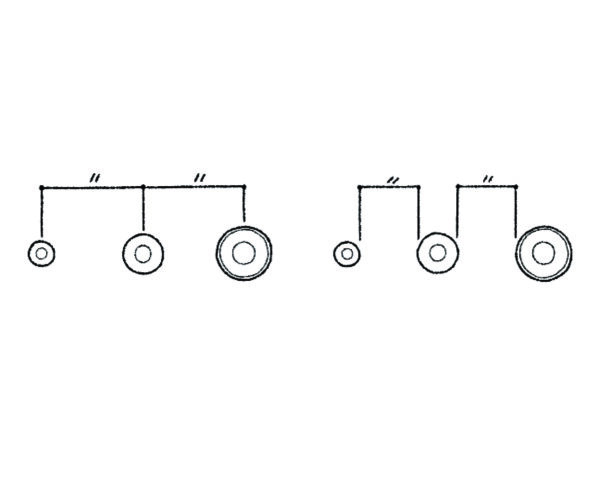

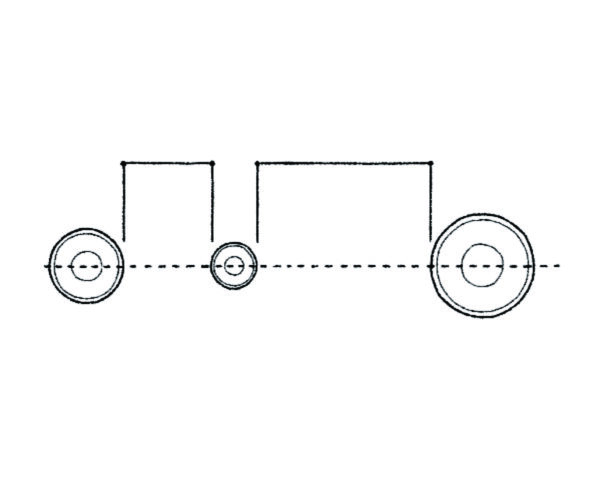

同じ丸い形状であっても、大きさが異なる電気設備をただ横並びにしただけでは、その不揃いさが際立ってしまう[イラスト=吉田美春]

考え方として、2つの方法が思い浮かびます。1つは、設備の芯を基準にして間隔を割り出す方法。もう1つは、器具と器具の間隔を一定にして配置する方法です。しかし、いずれの配置をとったとしても、やはり視覚的な不揃い感を拭いきることは難しいのです。

器具のサイズが統一されていれば…。

「REVZO虎ノ門」(設計=川島範久建築設計事務所)の10 階共用フロアのラウンジ。天井にはダウンライトをグリッドに沿いながら分散させて全体に配置し、真下を照らしている。壁際には、ユニバーサルダウンライトを採用して角度を変更し、壁を照射。場所ごとに調整することで、空間全体の照度を確保。スピーカーや非常用照明などの設備類は、照明のグリッドラインを意識しながらも、一箇所に寄せすぎてかえって目立ってしまわないよう、バランスを考えながら配置した[写真=水谷綾子]

こうした建築と設備の不調和を解決する1つの思想・ブランドして誕生したのが「Archi Design」(パナソニック エレクトリックワークス社)です 。電気設備のあるべき姿を〝建築視点〞で捉え直し、数ある電気設備を一貫したデザインルールのもとで整えていくというものです。具体的には、

建築の背景に徹する

空間に同化する/群として調和する

建築の作法で造りこむ

引き算でデザインする/モジュール発想でデザインする

建築の時間軸に応える

普遍性・永続性を持たせる/互換性・更新性を持たせる

という建築の設計において欠かせない概念・言語をもとに、さまざまな製品が開発されています。

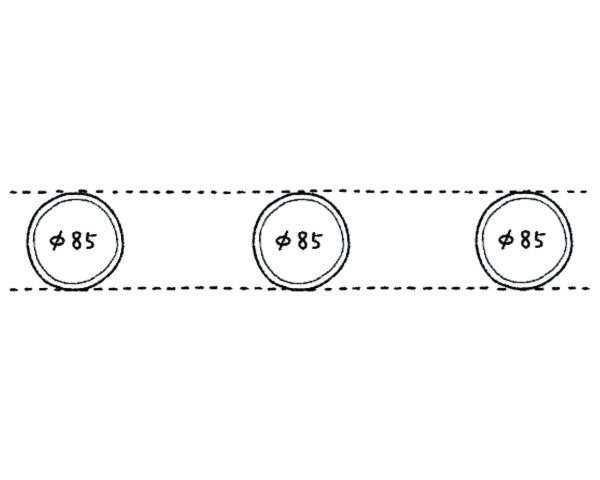

たとえば、円形の器具の外径は、基本的にφ85㎜で統一されていきます。そのため、単純に芯合わせで配置していけば、簡単に器具を整然と並べることができます。

これまで規格がなかったことで、天井に設置される設備は、製品ごとに個別最適でデザインが展開されてきました。天井にも全体最適で規律を与えるプラットフォームが生まれることで、見た目だけでなく、配置検討や施工の煩わしさからも解放されます。

こうしたコンセプトを体現する商品の1つとして「Compact Lamp」(コンパクトランプ)があります。従来からの光源の電球と器の本体という発想を脱却。光源単体で成立するようにデザインを一新した商品となり、ダウンライトとして使用する場合、外形はφ85㎜(埋込穴径φ75㎜)となります。

建築を整える。Archi Design by Panasonic

さて、こうした「Archi Design」の思想と、建築と設備のあるべき関係性を説いた本があります。その名は『建築を整える。』。

本書では「建築と設備は別物として存在、認識されながらも、その縁は決して切れることはないもの」「しかし、設備は建築にとって厄介な存在。建築の見え方に大きく影響してしまうもの」という前提条件のもとに、

「設計者は、建築と設備の縁をどう結ぶか、日々問いを立て、その答えを建築表現にまとめる」として、その行為を『整える』と定義づけています。

こうした『整える』という概念のもと、建築(住む・働く・商う・泊る)と設備の縁について第一線で活躍する設計者の考え方を提示。

「Archi Design」の世界観と可能性も深く掘り下げます。

これからの建築と設備が歩むべき“道しるべ”になるでしょう。

~本書の取材にご協力いただいた設計者・取材場所~

【住む】

【働く】

【商う】

成瀬友梨+猪熊純/成瀬・猪熊建築設計事務所@meet tree GINZA

【泊る】

小嶋伸也+小嶋綾香/小大建築設計事務所 @Hotel Rakuragu

佐々木達郎/佐々木達郎建築設計事務所@Kikka Hirado

Panasonicの「TAMARIE」でも情報を発信しています。キャンペーンも実施中