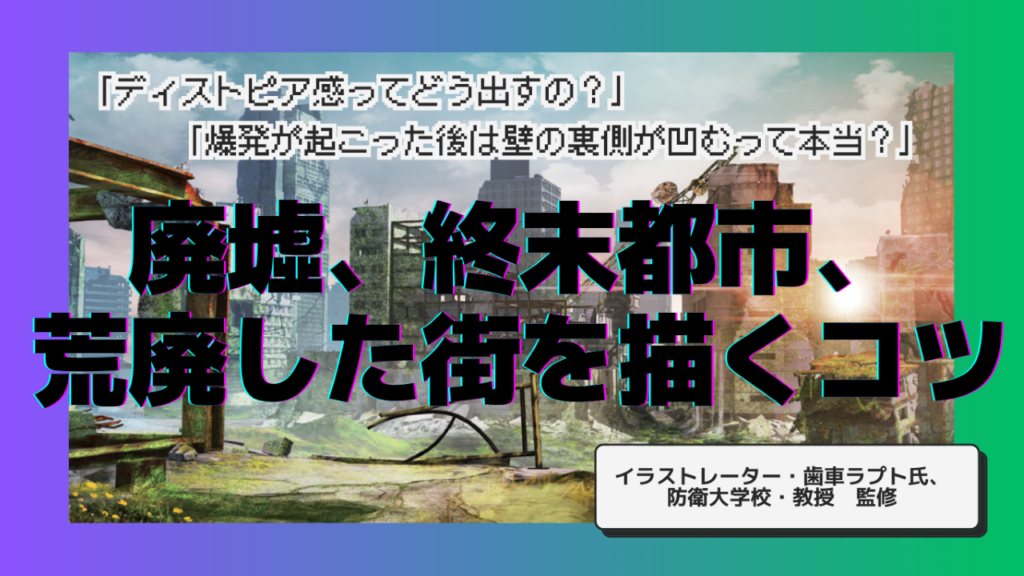

廃墟をリアルに描くコツは?

朽ちた街並みや打ち捨てられた生活空間…いわゆる「ディストピア感」のある風景を描くには、建物の素材(構造)ごとの経年劣化の仕方を理解することが重要です。

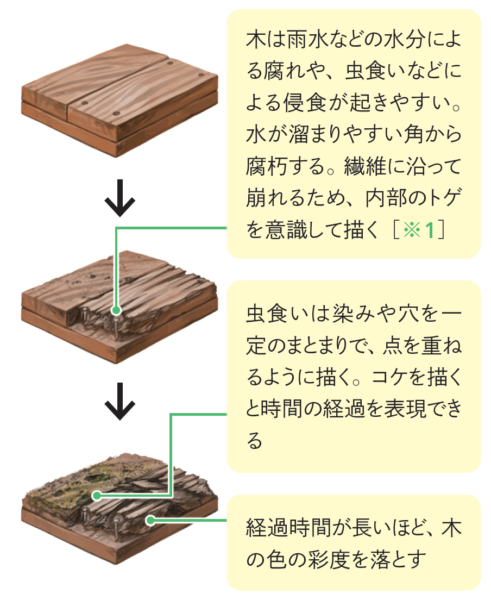

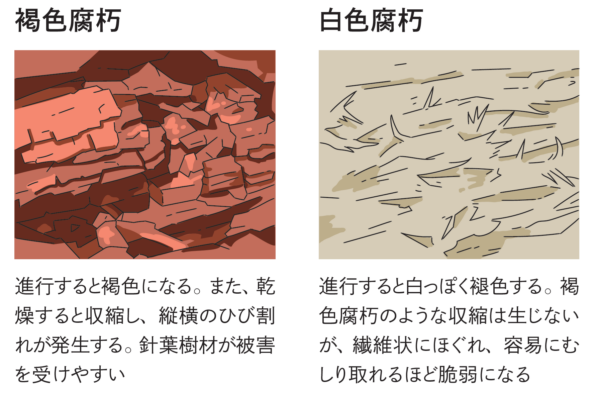

①木材は「朽ちる」

イラスト・解説:歯車ラプト

木は、「木材腐朽菌」といわれる微生物が木の細胞壁(主成分であるセルロースやヘミセルロースなど)を分解することで、変色・軟化し、次第にボロボロになる(=質量が減少する)のが特徴です。

腐朽菌は数種類ありますが、建物で生じやすいのは主に「褐色腐朽菌」「白色腐朽菌」の2つです。

木材腐朽菌は酸素・水分・温度の3つの条件がそろうと成長します。そのため、雨がかりのある場所や、雨漏りが生じた壁内部、ジメジメとして結露が生じる場所などでは、木が腐りやすい傾向にあります。

こうした場所以外に、太陽が当たって乾燥しているような場所でも、杉板などは紫外線の影響で灰色っぽく変色することもあります。

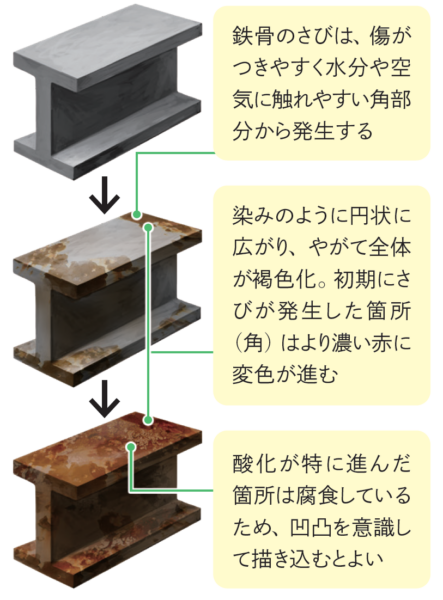

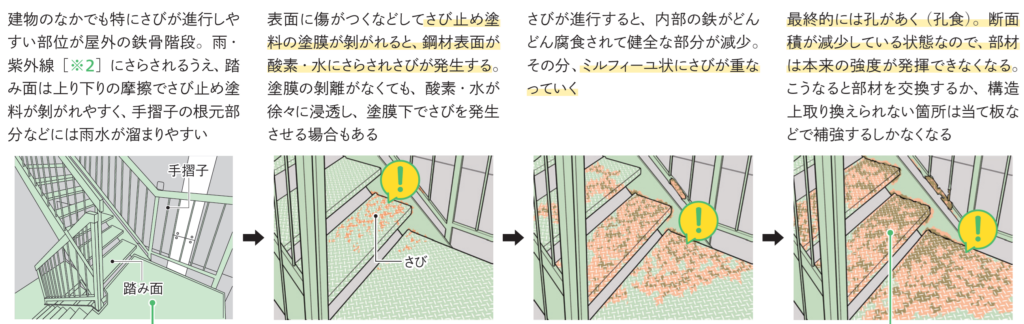

②鉄骨はさびる

イラスト・解説:歯車ラプト

商業ビルやオフィス、体育館などに使われることが多い鉄骨。

ビルに設けられている避難用の外部階段なども、鉄骨で作られていることが多いです。

これらはさびないように加工(塗装・めっき・被覆など)が施されていますが、これらが剥がれたり、脱落したりして鉄の素地が表に出てしまうと、さびが進行してしまいます。

イラストは、鉄骨階段を例にしたさびの進行のイメージです。進行すると、さびがミルフィーユ状に重なって体積が増え、そのかわりに鉄骨の健全な部分の断面積がどんどん減少します。そして、最終的には孔があいてしまいます。

さびは水と酸素が鉄と結びつく(鉄が酸化鉄になろうとする)ことで発生するため、雨が溜まりやすい場所や湿気が多い場所はさびやすい傾向にあります。

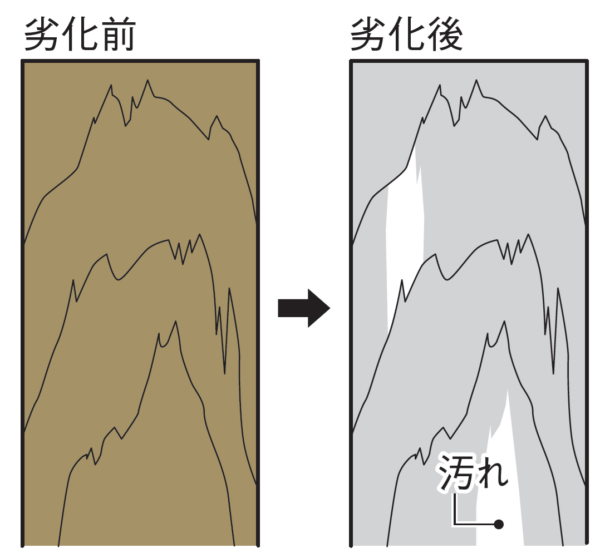

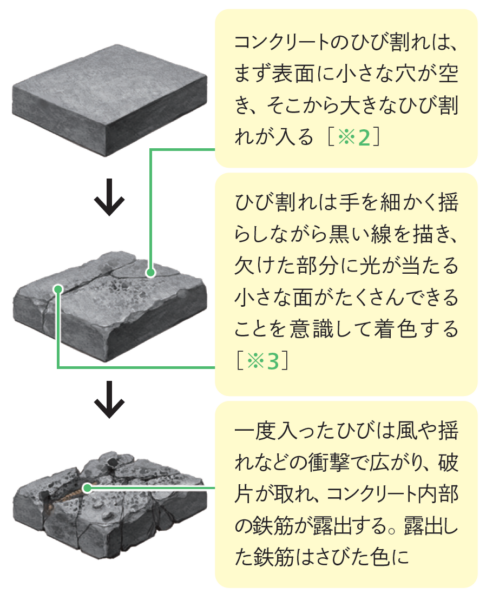

③コンクリートはひび割れる

イラスト・解説:歯車ラプト

団地やビルなどに多く用いられるコンクリート。これらは内部に補強の鉄筋が入っており、これを鉄筋コンクリート造と言います。

鉄筋は鉄製なので、前述の鉄骨と同様、水や酸素に触れるとさびてしまいます。これに対してコンクリートは、さびから鉄筋を守る防さびの役割を果たしています。

ただし、コンクリートがさまざまな要因で防さびの機能を失ってしまうと、内部の鉄筋がさびて体積が膨張します。これにより、コンクリートがひび割れたり、表面が剝離したりして、鉄筋が露出、さらなるさびにつながってしまいます。

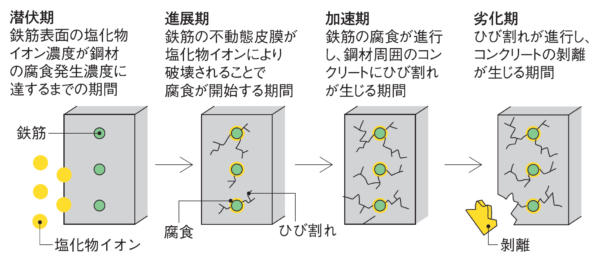

コンクリートが防さびの機能を失う理由には、主に以下のものがあります。

「塩害」

コンクリート中の鉄筋付近に塩化物イオンが存在することで、鉄筋の腐食が促進され、鉄筋がさびる。海岸沿いなど塩分の飛来がある環境、冬季に凍結防止剤を散布する環境などで生じる

「中性化」

コンクリートと大気中の二酸化炭素が化学反応を起こしてpH値が低下することで、防さびの機能を失う。乾燥しやすい屋内や、庇などがあって雨が掛からない壁面、ベランダや庇の裏などで進行しやすい

「凍害」

コンクリート内の水分が凍結と融解を繰り返すことでコンクリートが劣化する現象。バルコニー、庇、パラペット、屋外階段などの水が浸入しやすい場所で発生しやすい

爆弾が爆発すると建物はどうなる?

争いによって荒廃した街や、戦闘の形跡を表現したいとき、爆発による建物への力のかかり方を理解しておくと、よりリアルな表現ができます。

爆弾が爆発すると、大きな力が瞬間的に加わるので、地震が起こった場合や劣化した時などとは違った壊れかたが建物に生じます。

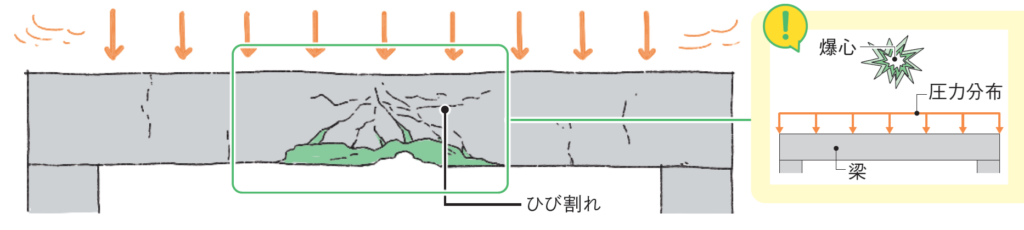

①遠くで爆発が起こった場合

イラスト:あすみん(松永亜澄)

遠距離で爆発が起こると、爆風の圧力は建物に均等にかかります。そのため、建物をゆっくり押したり、引張ったりしたような形に建物が破壊されます。

イラストは、鉄筋コンクリートの梁(はり。床を支える構造部材)の上部で爆発が起こった場合の図です。

「曲げ応力」という力が集中することで、梁の中央部分にひび割れが生じます。

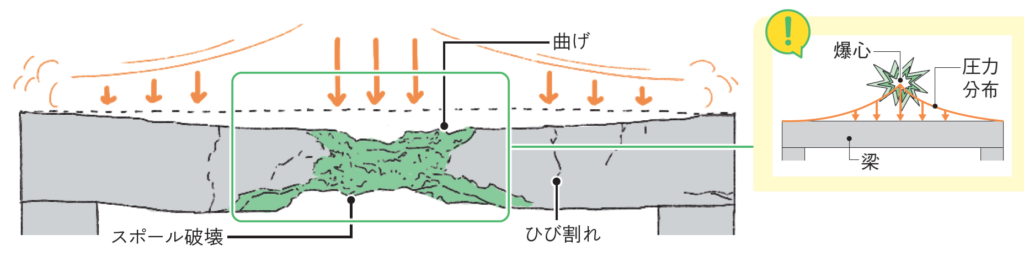

②遠くで爆発が起こった場合

イラスト:あすみん(松永亜澄)

建物の近くで爆発が起こると、爆心に近い面に圧力が集中します。その力が梁(はり)の内部を伝わると、裏側で「引張り力」に変わり、局所的な破壊が起きます。これを「スポール破壊」といいます。

一方で、爆風は梁全体にも広がるので、前述の遠距離爆発に似た壊れかたも見られます。

一部分が局所的に破壊された状態と、全体を押したような状態の破壊が複合的に生じるのが特徴です。

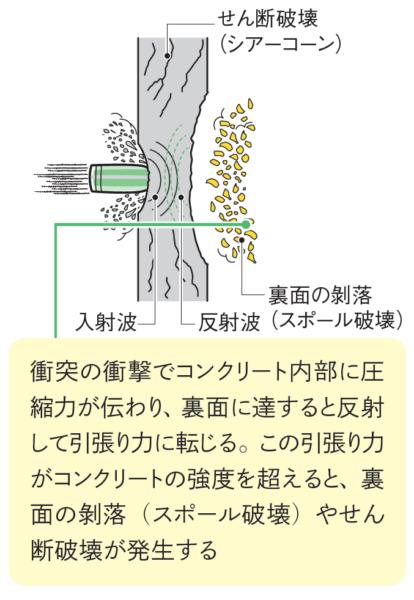

③「スポール破壊」とは?

イラストは、コンクリートの壁に高速で弾丸が衝突した時の模式図です。

衝突の衝撃でコンクリート内部に「圧縮力」(押す力)が伝わり、裏面には「引張り力」(引っ張る力)が生じます。これによって、直接弾丸が当たっていない裏側の壁も剥離してしまいます。これが「スポール破壊」です。

「建物の壊れかた」をビジュアル化した唯一無二の雑誌!

このように、「どんな原因で」「どんな建物に」破壊が生じたか、をつかむことがリアルな表現への第一歩となります。

建物の壊れかたは、「劣化」「爆発」のほかにも「地震」「水害」「強風」「積雪」「土砂災害」などの自然災害や、「火災」「衝突事故」のような人災、さらに「火山噴火」「雷」などによっても起こります。

これらのありとあらゆる「建物の壊れかた」を網羅し、さらに「壊れかた」とそのメカニズムをビジュアル化して、イラストで解説しているのが「建築知識2025年5月号」です!

創作の資料としても、災害に対する備えを知るためにも役立つ「建築知識2025年5月号」!ぜひチェックしてみてください!

<<お家にいたまま本の中身を覗けちゃう立ち読み動画を公開中!>>

https://www.youtube.com/shorts/sW8MnmP7HHE

『建築知識25/05 地震・津波から、噴火、紛争、廃墟まで 建物の壊れかた』

本体1,800円+税

B5判 154ページ