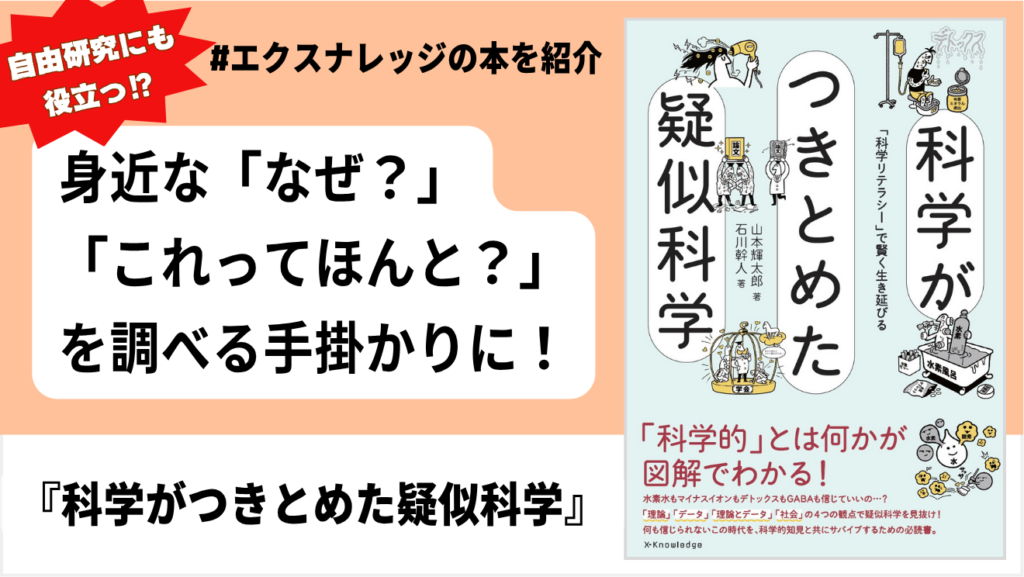

◆「科学的」ってどういうこと?

そもそもわれわれの文明社会を支えてきた「科学」とはどういうものなのでしょうか。

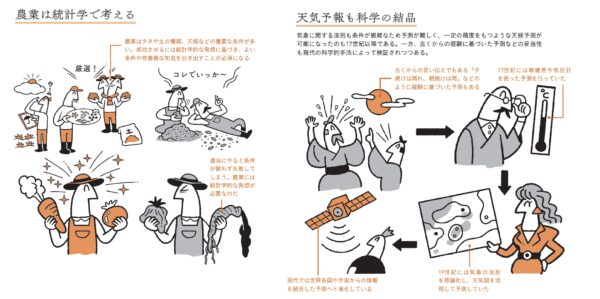

一言で表現すると、科学とは何かを究明するための「方法論」であり、その方法論は大きく仮説と検証のサイクルによって成り立っているといえます。

つまり、ある理論に基づき具体的な仮説を設定し、それがデータによって検証されることによって理論が正当化され、一般化していく。科学という営みでは基本的にこれが繰り返され、われわれには認識できているのです。

科学の知見は日々更新され、特にデータの少ない最先端の知見には「ゆらぎ」があります。

「科学は正しいため従うべきである」あるいは「科学も宗教のような思想の一つに過ぎない」といった極端なイメージを抱きがちですが、科学は「教義」ではなく「ツール(道具)」であるため、都合よく利用するマインドが重要です。

◆科学的思考は身の回りにあふれている

農業における収穫予測が統計学の原点であるように、「仮説と検証のサイクル」に支えられる科学という方法論は、文明社会発展の屋台骨といっても過言ではありません。

やや哲学的にいうと、われわれは科学の知見が一夜にして役に立たなくなることはないだろうという認識に基づき、その実在を受容しているのです。

われわれの日常生活のいたるところに科学の知見は生かされていると同時に、科学的とはいえない疑似科学情報についても、美容や健康など、ごく身近なところにこそあふれています。

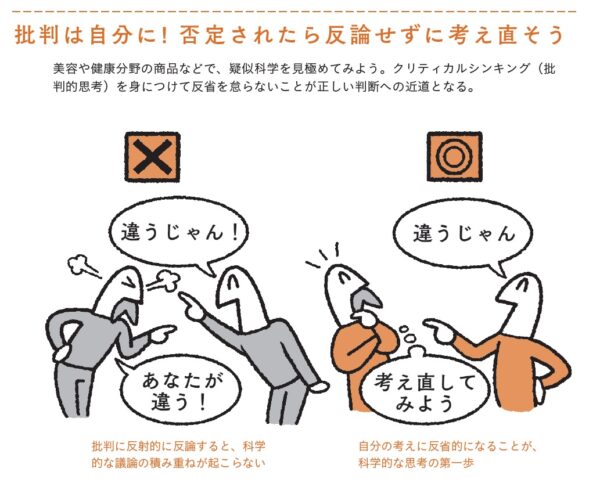

こうした情報の海と化している現代社会を賢く生き抜くために必要な思考スキルとして、クリティカルシンキング(批判的思考)の重要性が指摘されています。

クリティカルシンキングとは、「論理的、客観的で偏りのない思考であり、自分の推論過程を意識的に吟味する反省的思考」などと定義されます。

クリティカルシンキングは、疑似科学情報の見極めに重要な思考法ですが、一方でそれを体得し、実践するのは簡単ではありません。

たとえばクリティカルシンキングに関して、「あなたはレース中に2位の人を追い抜きました。あなたは今何位でしょう?」というクイズがあります。直感的には「1位」と答えたくなってしまいますが、正解は2位です。

少し立ち止まって論理的に考えると正しさが見えてくるものも、直感に捕らわれてしまえば誤ってしまうのです。

◆科学的根拠は、有無よりも強弱が大事!

よく、「科学的根拠があるかないか」などのフレーズが聞かれますが、科学的根拠に重要なのは実は「有無」よりも「強弱」です。

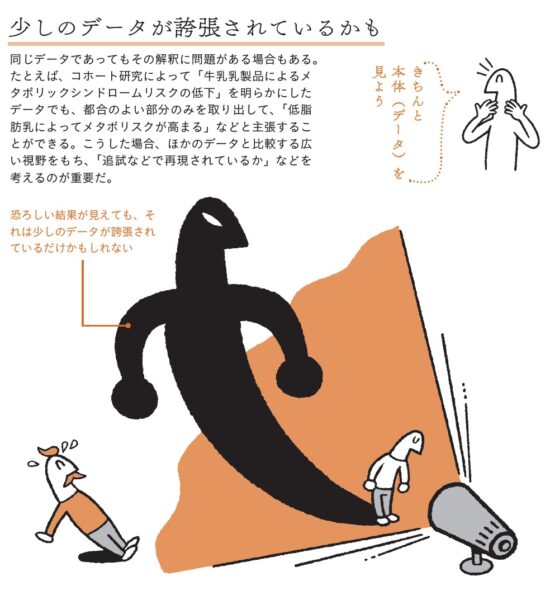

特に現代的な疑似科学においては、「科学的根拠がまったくない」ような事例はほとんどなく、「専門家」も含む個人の見解、さまざまなバイアスの影響が排除されていない研究デザイン、限定的な状況下での少数事例データの一般化などの問題で、あたかも根拠があるかのようなデータ分析報告が一部に存在します。

そのため、主張の根拠とされているデータの意味を考え、その分析報告を評価することが重要であり、科学的根拠の中身まで踏み込んだ理解や議論が否応なく必要とされています。

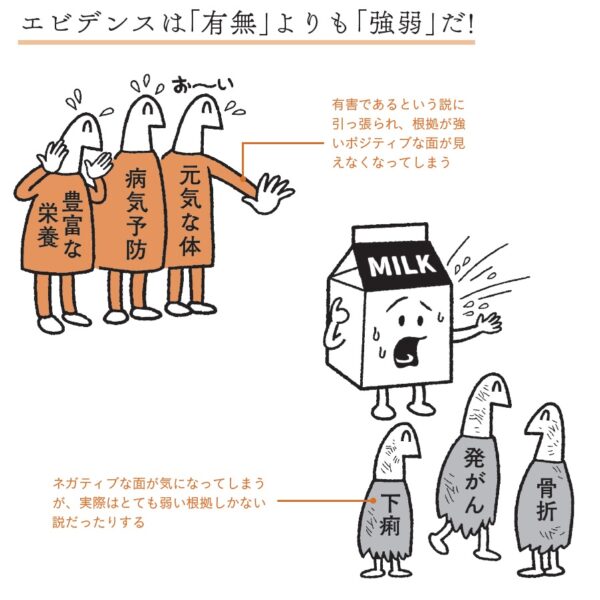

たとえば牛乳有害説。乳糖不耐症やアレルギーの面以外で、「牛乳は人体に有害だ」との主張であり、具体的には「牛乳を飲むと乳がんになる」「牛乳を飲むと(逆に)骨折しやすくなる」「粉ミルクは身体によくない」などの言説があります。

しかし、メタ分析のデータによると、これまで牛乳によって骨折リスクや乳がんリスクが高くなるなどの知見はなく、一方でこれらの主張の根拠は、ある専門家個人の意見やエピソード(乳がん)や、一件の疫学研究の一部分の結果(骨折リスク)を誤用したものになっています。

加えて、牛乳によって健康効果(豊富な栄養価を得る、高齢者のフレイル予防など)が得られるとの研究では、ランダム化比較試験やメタ分析をはじめとした広く人類に適用できる「強い」根拠(=エビデンスレベルの高い知見)が揃っています。

そのため、非常に「弱い」根拠しかない牛乳有害説を積極的に取り入れる理由は、少なくとも社会的にはないのです。

◆「先生が言ったから正しい」は間違い!? 教育現場に潜む疑似科学

教育現場で疑似科学が話題になることもあります。

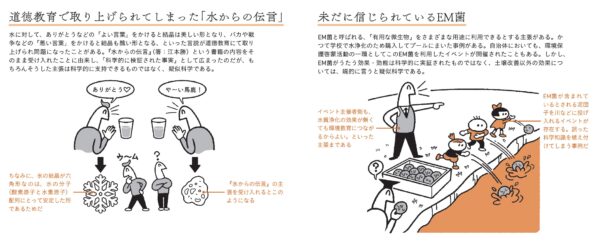

特に「水からの伝言」や「EM菌」など、道徳教育の文脈で問題になることが多く、善悪や倫理のような人の感情や信念の部分に対して、科学がそれを担保しているようにみせることで説得力を高める効果があるのかもしれません。

特に初等教育の場合、教員は自身の専門分野以外の科目も扱わなければならないため、相対的に疑似科学が入り込みやすいといえます。

一方、学校教育のなかで科学リテラシー(市民が身につけるべき、科学についての基礎知識、科学の探究方法の理解、科学的な成果に向き合う姿勢)を育成するための取り組みもあります。

PISA(OECD 生徒の学習到達度調査)と呼ばれる国際調査がその代表で、3年に一度15歳の生徒を対象に、「読解力」「数学的リテラシー」「科学的リテラシー」の三領域が調査されています。

近年の成績では日本は国際的に好成績を収めており、全体としては、優秀だといえます。

ただし、筆者らが中学生と成人を比較した研究では、「科学者の言うことは信じなければならない」や「理科の授業で先生が言ったことは正しい」などの質問に対して肯定する度合いが中学生のほうが有意に高く、「科学者」や「先生」といったある種の権威に対する一定の従順性がみられました。

そのため、「学校で先生が言ったから」という理由で生徒が疑似科学に疑いをもたない可能性もあり、教員のリテラシーに左右されている状況です。

◆イメージや風評被害に騙されず、賢く生き延びよう!

デトックス、ブルーライトカット、水素水、電磁波有害説、牛乳有害説、シリカ水、メンタリズム、血液型性格診断、磁気治療器、EPA、DHA、O-リングテスト、血液クレンジング、漢方、マイナスイオン、などなどなど…身の回りにあふれる疑似科学に騙されず、その真偽をしっかり評価すためには、科学的な考え方を身に付けることが重要です。

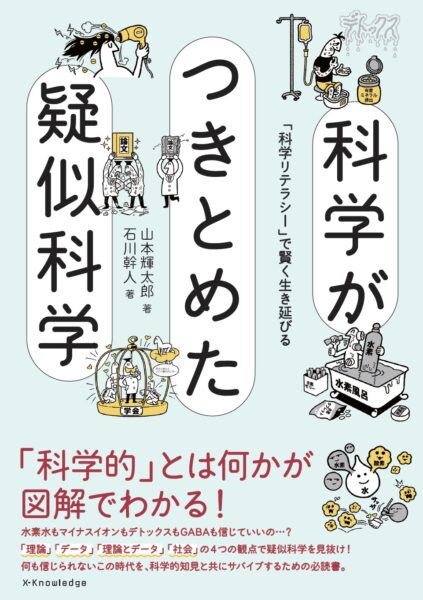

今回の記事でご紹介したのはほんの一部。もっと多くの「疑似科学」の事例や、科学的な検証方法について知りたい場合は、書籍『科学がつきとめた疑似科学』をご参考ください。

定価 1,800円+税

著者山本輝太郎 石川幹人

イラスト しりもと発行年月 2024/2

ISBN 9784767832456