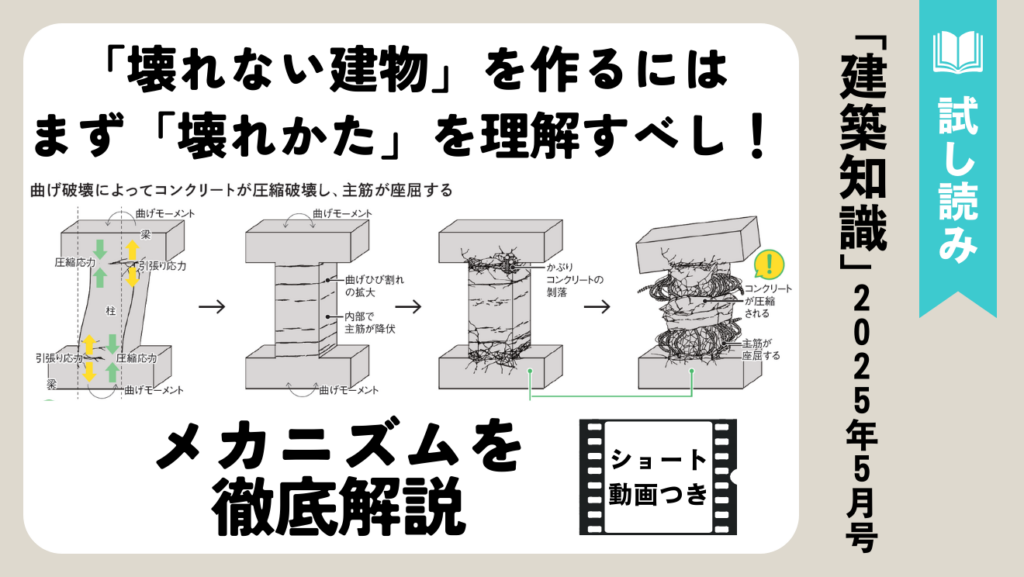

「壊れない建物」をつくるためにはまず、「壊れかた」を知っておきたい!

この記事では本誌で解説している「壊れかた」をピックアップしてご紹介します。

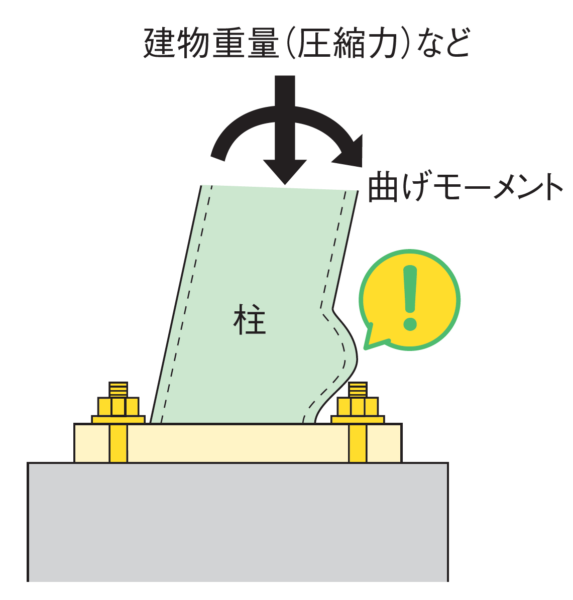

地震:幅圧比が大きいS造の柱は局部座屈が発生するおそれがある

地震による壊れ方を理解するには、構造ごとの特徴をつかむことが大事。

S造の鋼材は、コンクリートや木材に比べて、単位重量当たりの強度が非常に高いので、薄くて細い部材となりがちですが、その分、部材に作用する圧縮力により座屈が生じやすいという面もあります。

特に局部座屈では幅厚比(板要素の幅/厚さ)の数値が大きいほど座屈しやすいので、経済性とのバランスを考慮して、座屈しにくい断面を選定することが重要になります。

局部座屈が生じると、梁や柱が曲げモーメントに抵抗できなくなり、抵抗力が小さい蝶番(ピン)のようになってしまいます。

柱で局部座屈が起こると、該当階の1層が崩壊するなど、建物の倒壊に直結する被害となるので注意が必要です。

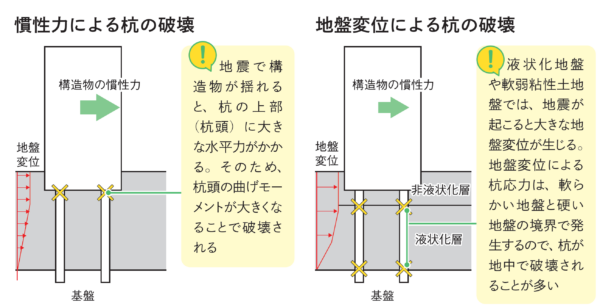

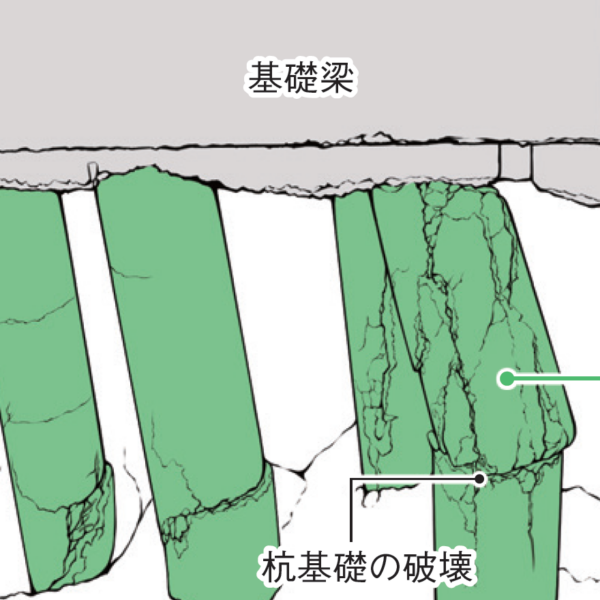

地震:大地震が起こると杭頭に大きなモーメントがかかり、建物が傾く可能性がある

地震で構造物が揺れると、杭頭に大きな水平力がかかり、杭頭の曲げモーメントが大きくなることで破壊されるケースがあります。一方、液状化地盤や軟弱粘性土地盤では、地盤変位によって軟らかい地盤と硬い地盤の境界で杭応力が発生するので、杭が地中で破壊されることもあります。

杭基礎が破壊されると、大半の建物は1~5°程度傾斜します。

建物は、1°でも傾斜するとめまい・頭痛・吐き気などが起こり、居住が困難になってしまいます。

建物の耐震性の重要性が注目される一方で、大地震に対する杭基礎の耐震設計は現在でも義務化されていないのが実情です。

イラスト:西太一

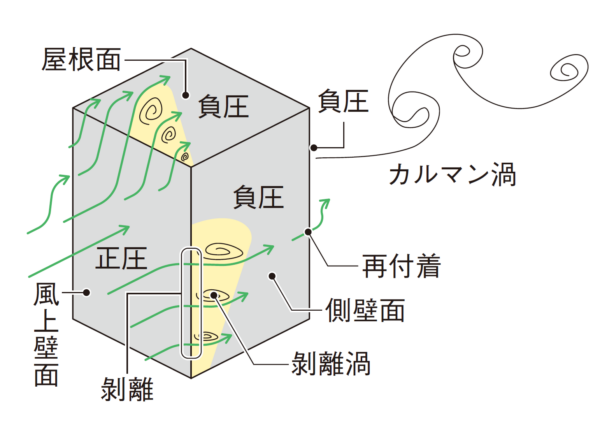

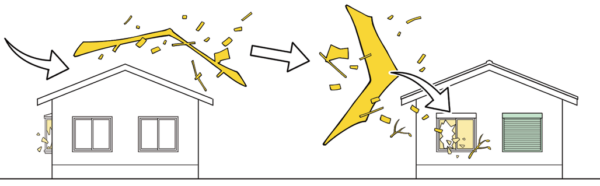

強風:窓が割れると室内が正圧になり、屋根を押し上げる力が働く

強風をもたらす要因のうち、台風や季節風は予測が比較的容易ですが、竜巻やダウンバーストなどの突風は突発的かつ極めて局地的に発生するため予想が難しく、予期しない建物被害につながることがあります。

強風を受ける建物は、風上面は正圧、側面・背面・屋根面は負圧、屋内はやや負圧になっています。

ここで、風上側の窓が割れるなどして開口ができると、内圧が正圧に変化します。もともと外圧が負圧だった屋根をさらに押し上げる力がはたらき、屋根が浮き上がりやすくなります。

これに屋根や屋根葺き材が飛んでしまうと、風下の建物にも二次被害を与えることになります。

イラスト:西太一

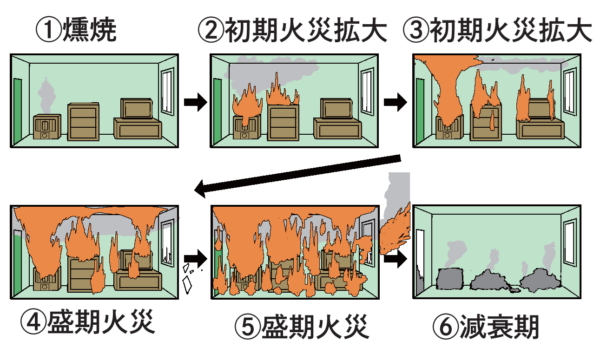

火災:フラッシュオーバーが起こると火災が急速に拡大する

初期火災の急激な延焼拡大によって空間内の可燃物が着火温度に至り、同時多発的に可燃物が発火する現象をフラッシュオーバーといいます。室内の温度が急激に上昇し、視界の確保や呼吸が困難になるので、避難や消防活動に大きな脅威となってしまいます。

イラスト:犬丸

フラッシュオーバーの発生は、部屋の用途や、可燃物の種類・量に関係します。

空間内の温度は部屋の容積に対して可燃物が多いほど高くなる傾向にあるので、住宅は可燃物が多く、フラッシュオーバーが起こりやすい用途の1つといえます。

近年に普及が進んだ高気密・高断熱の空間は、火災時の熱も逃がしにくいため、さらにフラッシュオーバーが起こりやすいのも特徴です。

フラッシュオーバーの発生には内装材の燃え広がりも大きく関係しているので、住宅であっても天井材に不燃材料などの防火材料を使用すれば、フラッシュオーバーの発生要因を緩和することが可能です。

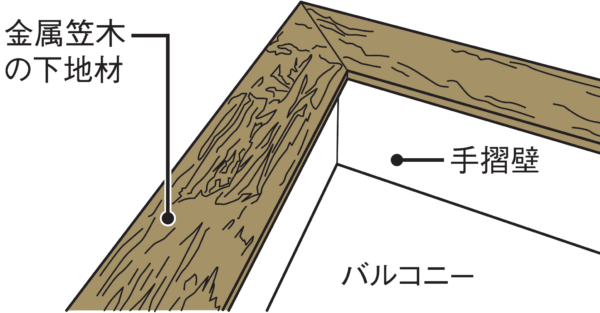

劣化:木造住宅のバルコニー手摺は、壁内の湿気を適切に排出できないと下地材が腐朽する

バルコニー手摺の天端は、手摺壁の外装材の上端と笠木との間に排気口として隙間を設ける必要があり、強風雨時に通気層へ雨水が浸入しやすい部分といえます。

手摺壁内の湿気を適切に排出しないと、手摺壁の上部に湿った空気が滞留して、木材の劣化(腐朽)につながってしまいます。

腐朽が進むと強度が低下してしまい、地震に備えて想定している水平荷重に耐えられず、倒壊に至る危険性もあります。劣化対策と災害対策は密接につながっているのです。

「建物の壊れかた」をビジュアル化した唯一無二の雑誌!

建築知識2025年5月号では、地震・強風・積雪・火災など、すべての建物が対策をすべき「壊れかた」から、水害・土砂災害・雷などの自然災害、さらに火山噴火・爆発・衝突事故などの稀な現象に対しても、建物が壊れてしまうメカニズムを徹底解説しています。

普段の設計から、BCP対策の提案にも使える!

万が一に備えるために役立つ「建築知識2025年5月号」!

ぜひチェックしてみてください。

<<お家にいたまま本の中身を覗けちゃう立ち読み動画を公開中!>>

『建築知識25/05 地震・津波から、噴火、紛争、廃墟まで 建物の壊れかた』

本体1,800円+税

B5判 154ページ