背骨の可動域

加藤:解剖学では、胴体を描くとき背骨(脊柱)が基準になりす。

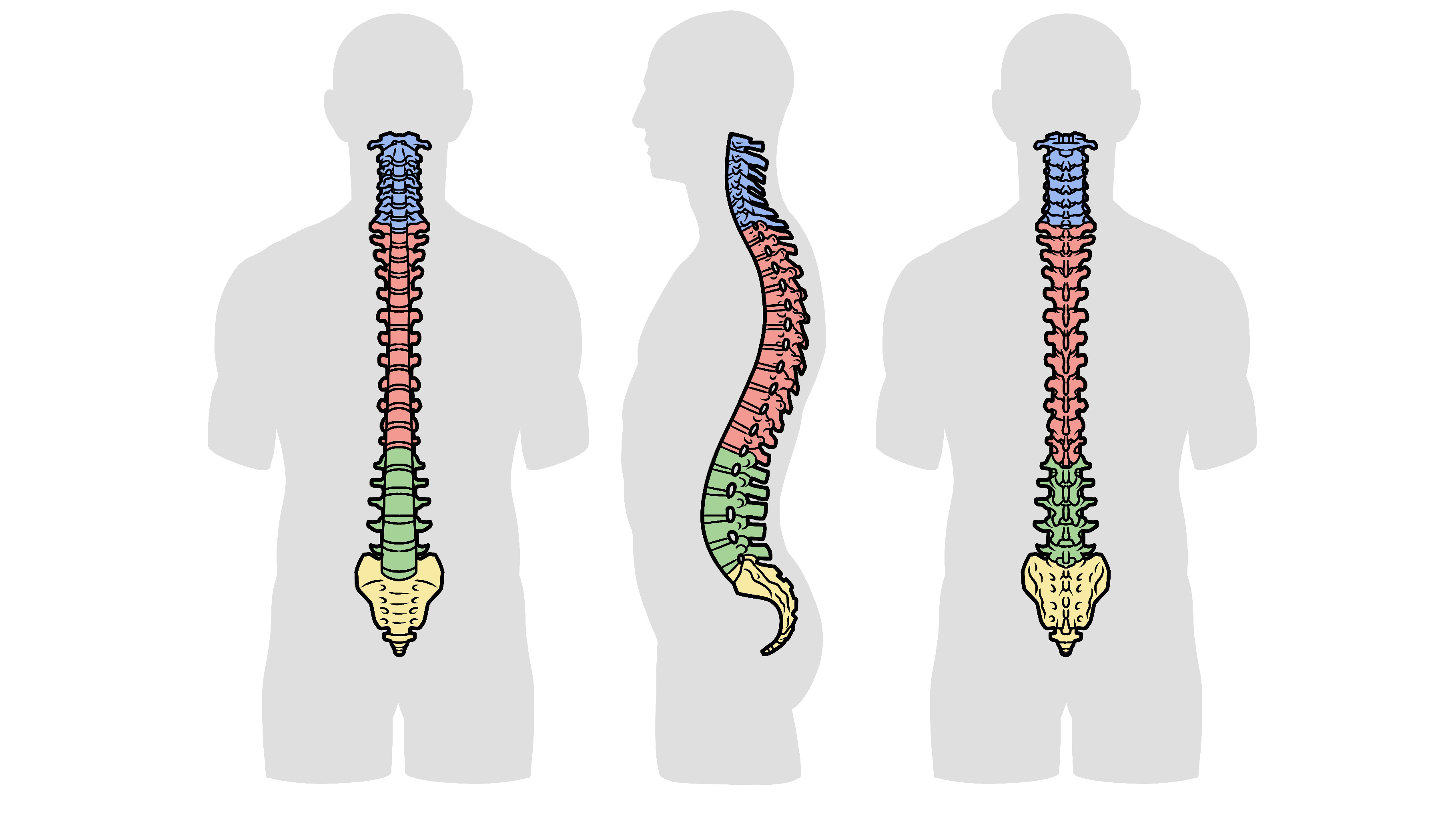

背骨は大きく以下の4つの部位に分けられます。

・首:7個の頚椎(けいつい)。図の青

・背中(胸部):12個の胸椎(きょうつい)。図の赤

・腰:5個の腰椎(ようつい)。図の緑

・お尻:仙骨(せんこつ)とその先端の尾骨(びこつ)。図の黄

大事なのは、直立姿勢で横から見たときに、背骨がカーブしている点です。

首は前、背中は後、腰は前、お尻は後、とカーブしています。

左:前から見た背骨、中央:横から見た背骨、右:後ろから見た背骨

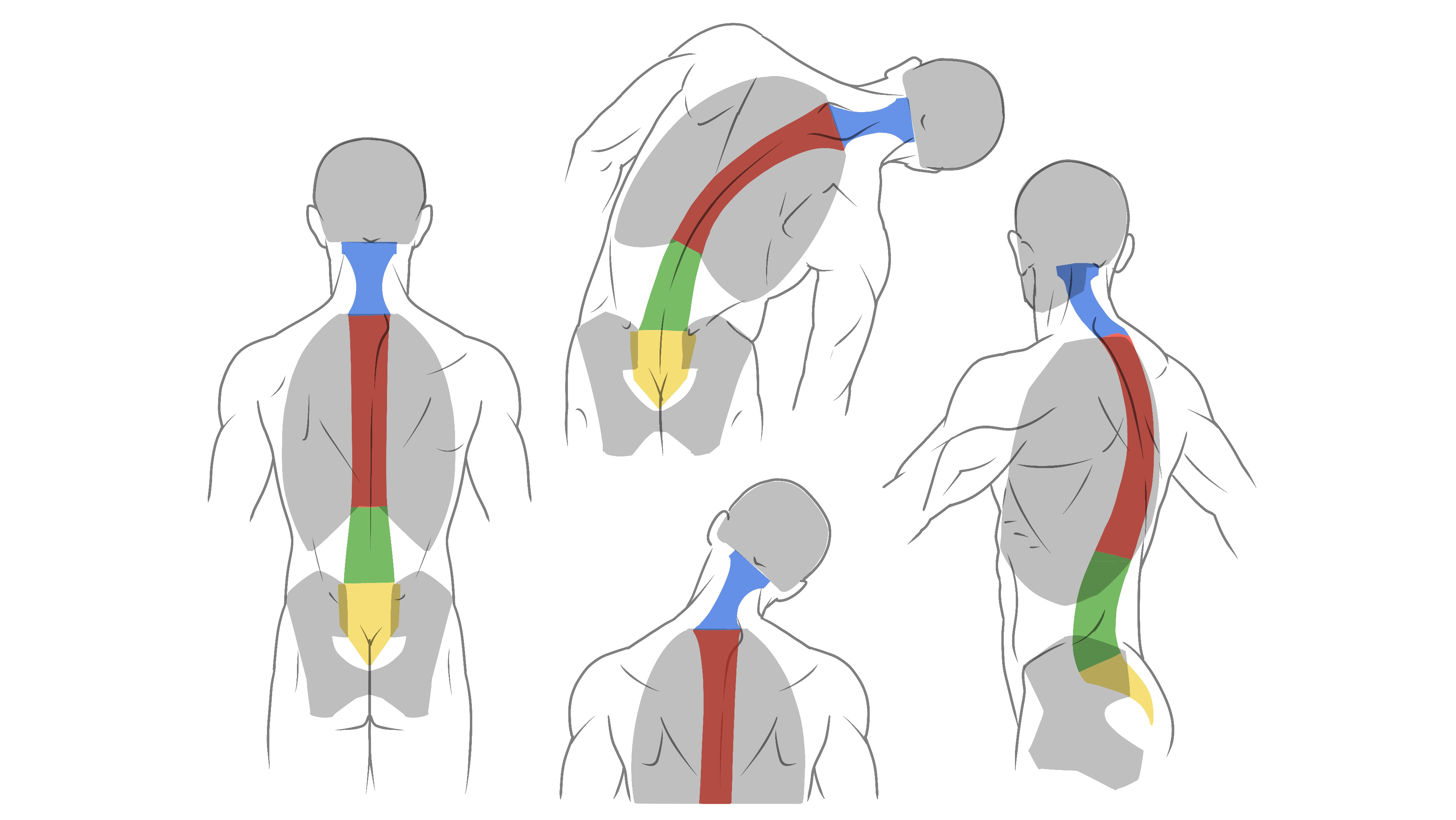

背骨は場所によって動きが違う

加藤:背骨は部位によって動きが異なる点に注意しましょう。

横に曲げたり、捻ったりするときは、頚椎(青)と胸椎(赤)がよく動きます。

一方で腰椎(緑)はあまり動きません。

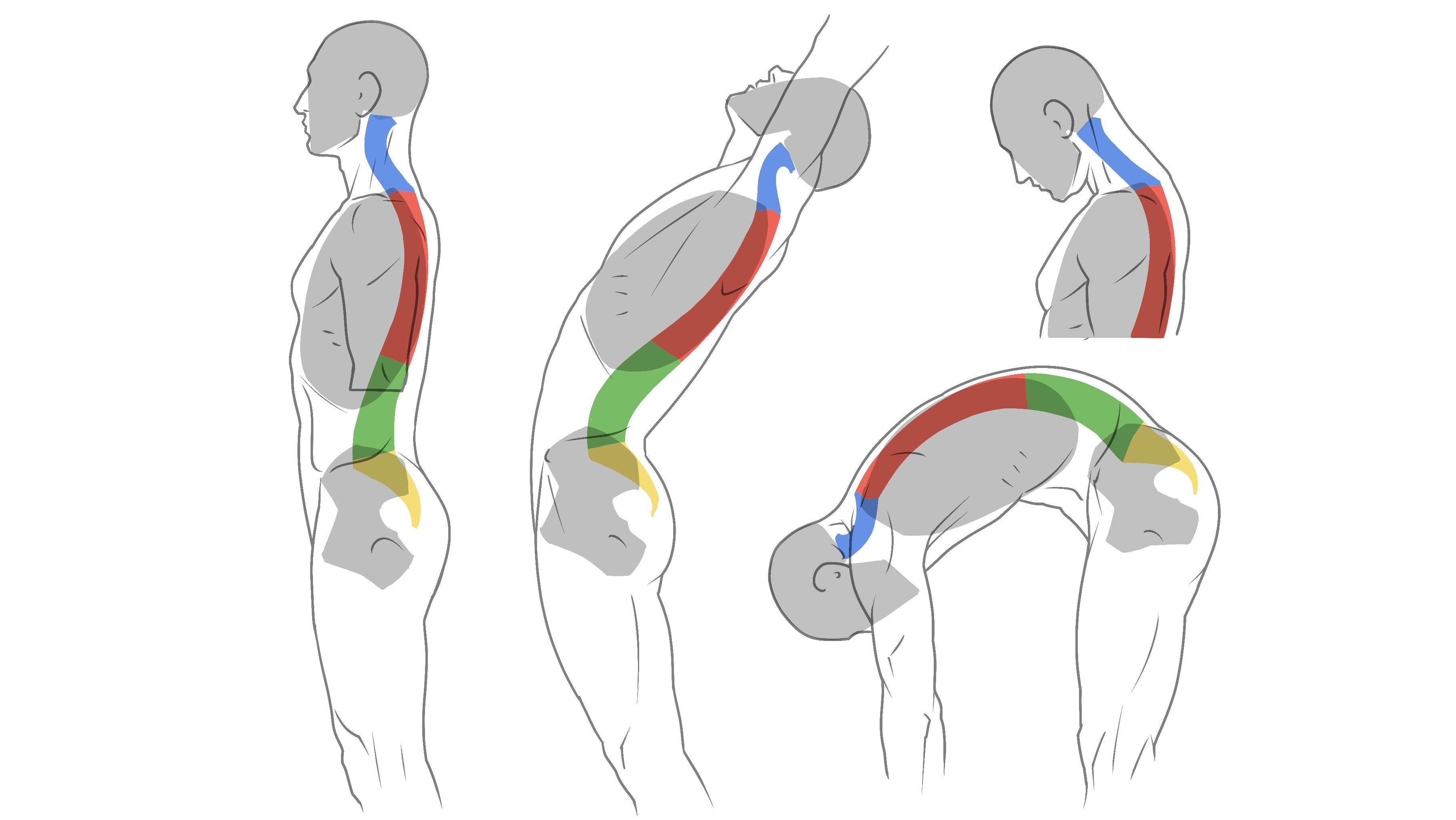

加藤:前後に曲げ伸ばすときは、頚椎(青)と腰椎(緑)がよく動きます。

胸椎(赤)はあまり動きません。

首を前に曲げると頚椎の6番と7番が出っ張り。腰を曲げると腰椎が出っ張る。

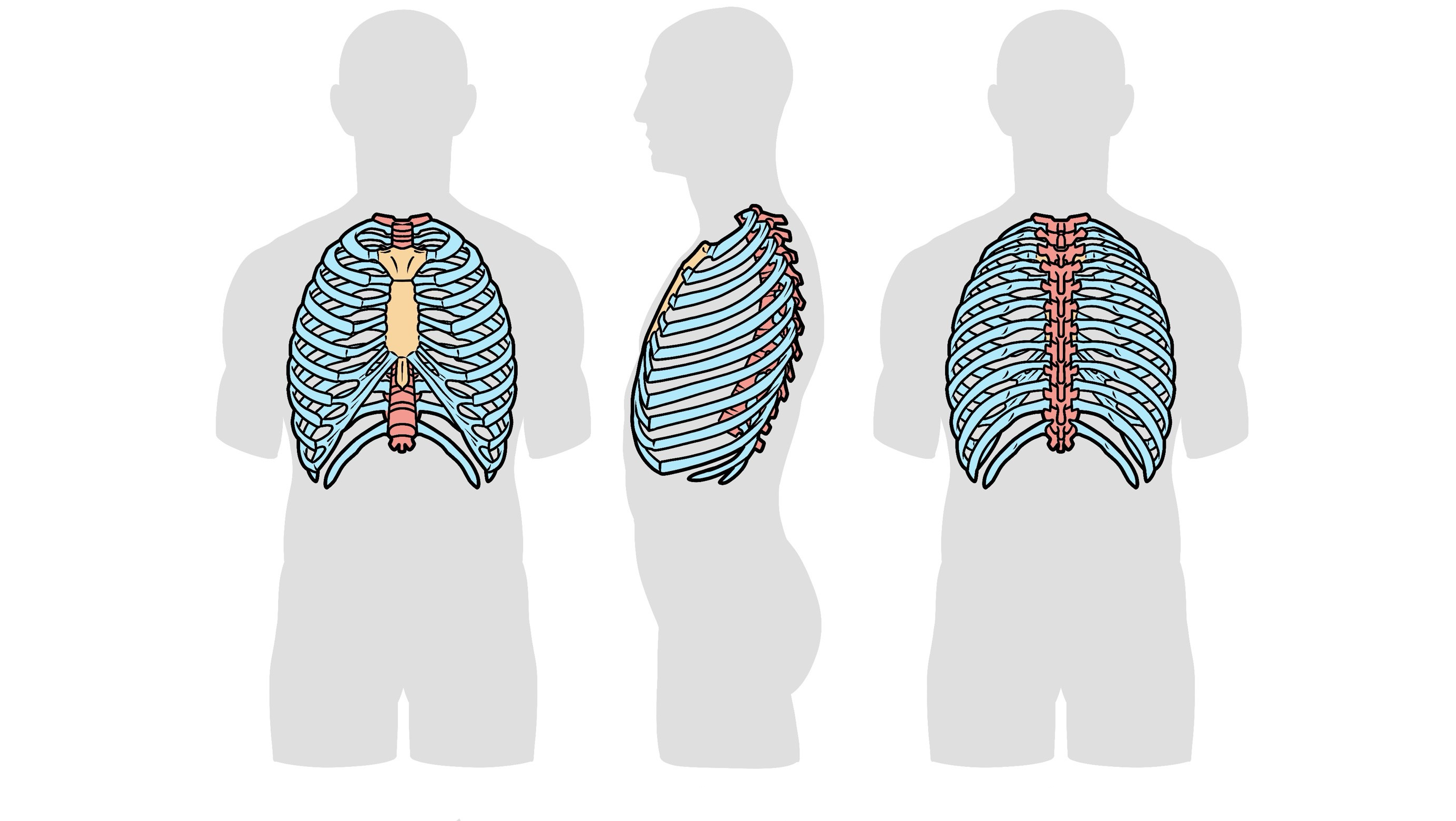

胸椎は肋骨とセットでとらえる

加藤:胸椎は、肋骨(ろっこつ)いわゆる「あばら骨」と連結しています。

肋骨は左右に12本ずつあり、胸郭の正面にあるネクタイみたいな形の胸骨(きょうこつ)と胸椎をつないでいます[※]。

胸椎、肋骨、胸骨を合わせて胸郭(きょうかく)といい、これが上半身や胸部を形づくる土台となります。

※ 肋骨の下の2本は短いので、頚椎としかつながっていない

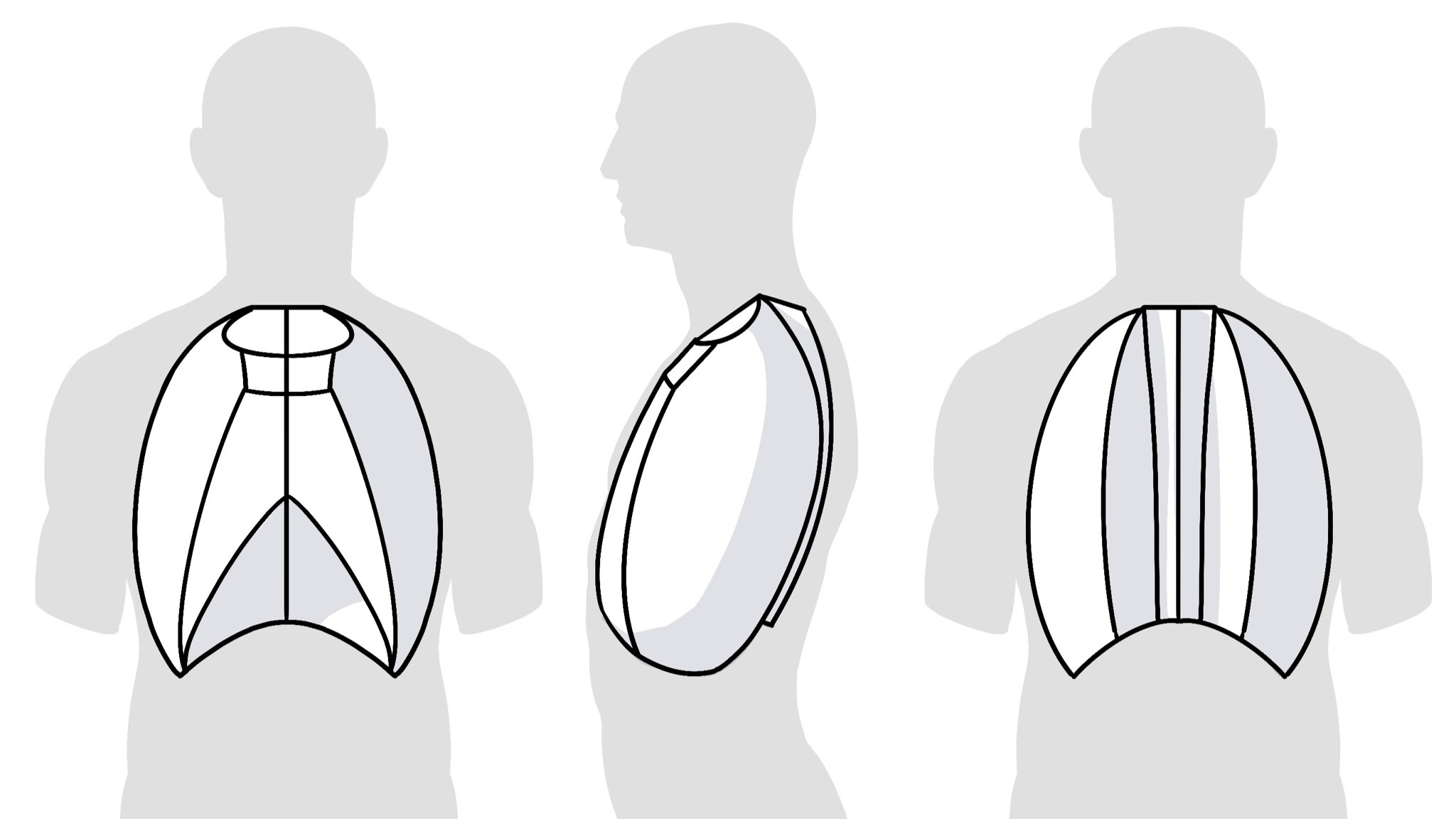

加藤:胸郭のシルエットを上半身のアタリに使うと作画が安定するのでお勧めです。

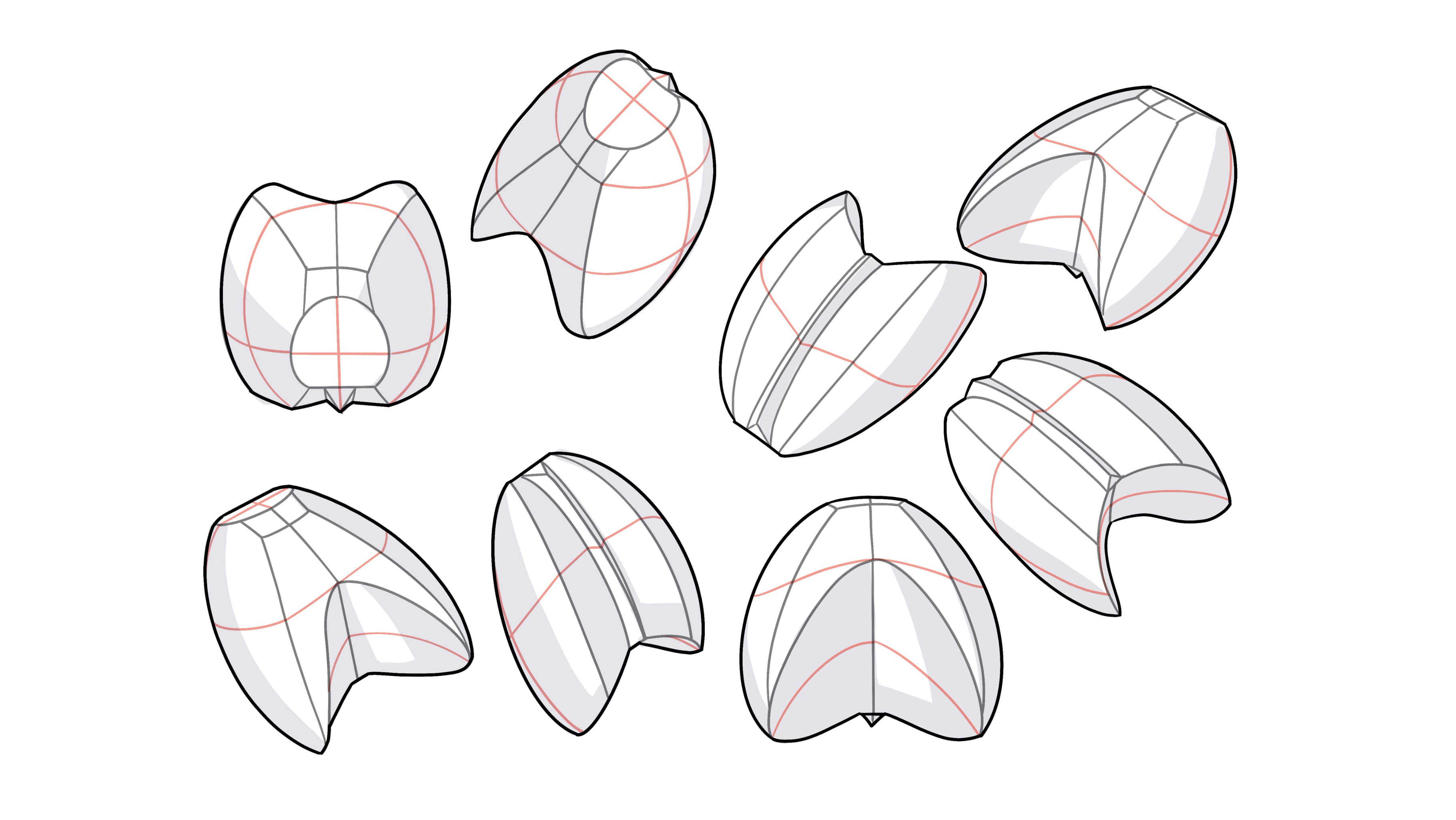

加藤:いろんなアングルで胸郭の形を捉えてみましょう。

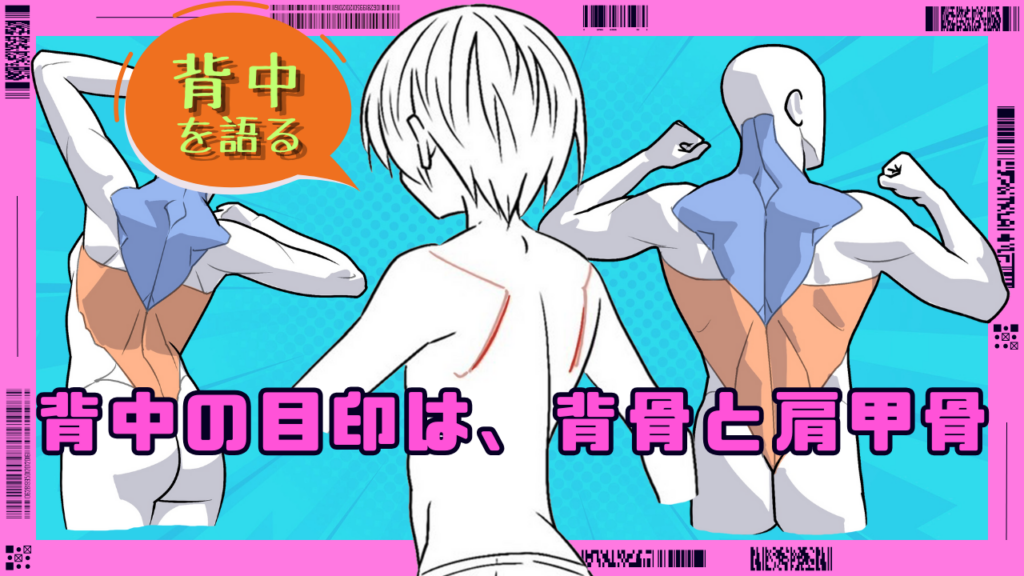

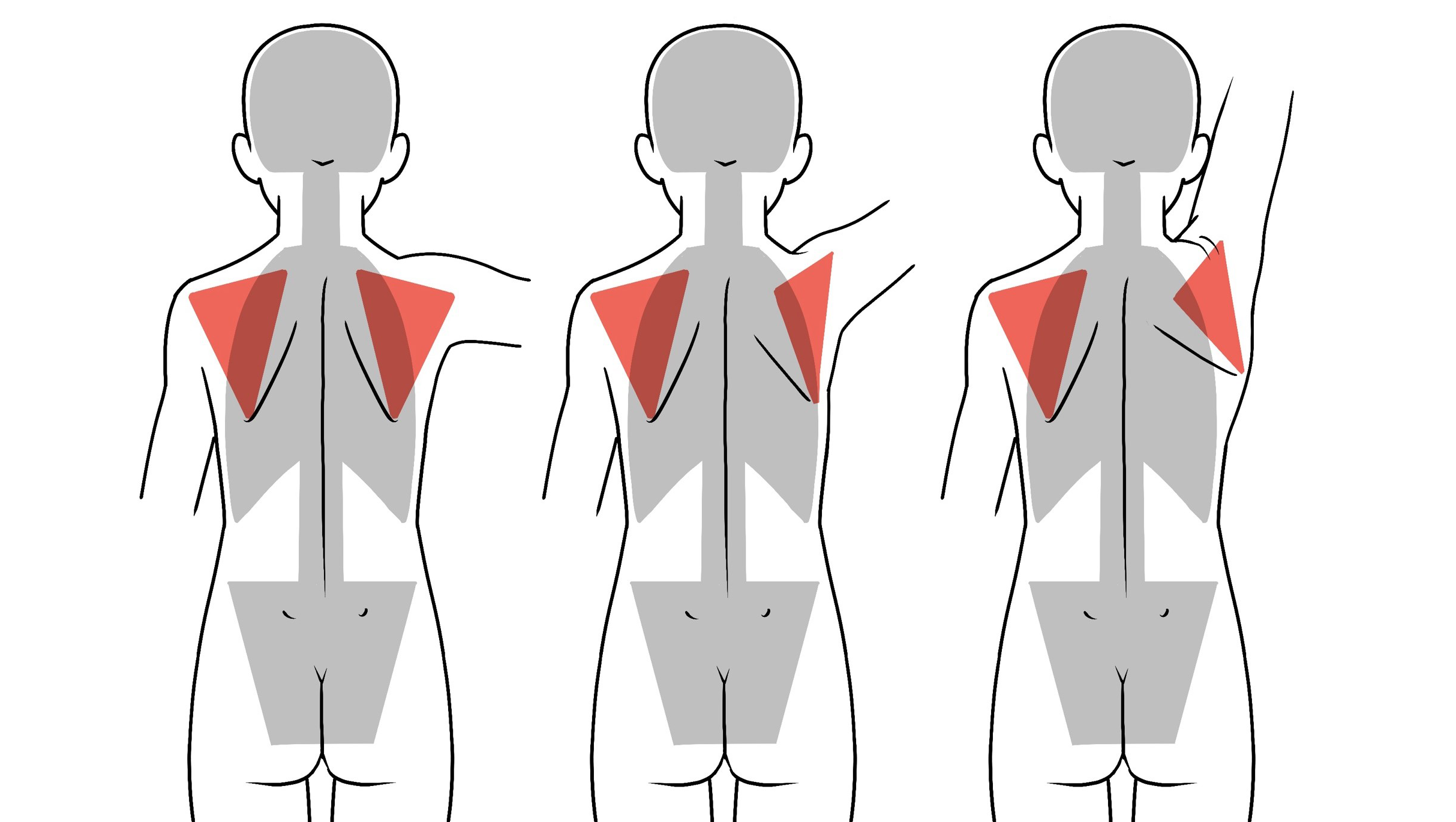

肩甲骨は三角形に単純化する

加藤:背中の描写で目立つポイントは「肩甲骨」です。

肩甲骨は、腕や肩の位置に合わせてよく動くので、ポーズに応じた変化を把握しておきましょう。

肩甲骨の位置を上手く捉えることで、腕の動きに合わせた背中の立体的な起伏を表現しやすくなります。

形としては、ざっくりと三角形で捉えてください。

肩甲骨がほかの骨と連結している個所は、肩先だけ

肩甲骨は「左右」だけでなく「前後」にも動く

加藤:肩を後ろに引く(胸を張る)と、左右の肩甲骨が閉じて背骨に寄ります。

肩を前に出す(背中を丸める)と、肩甲骨は左右に開きます。

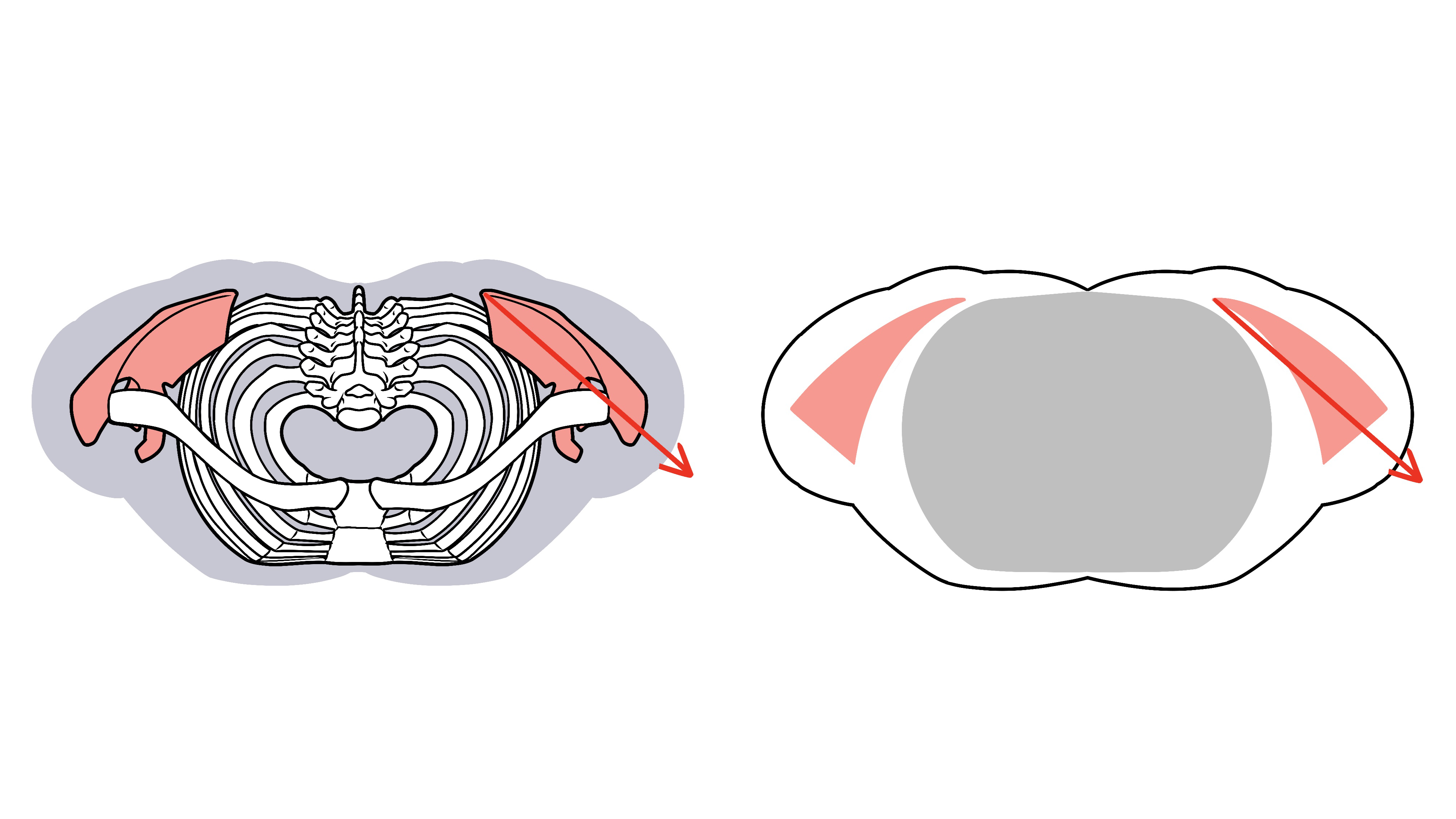

加藤:肩甲骨を真上から見てみましょう。

肩甲骨が胸郭を包み込むようについているのがわかると思います。

肩甲骨は胴体の中心軸に対して、おおよそ左右に30度ほど傾斜してついている。

加藤:肩甲骨は胸郭を滑するよう動くので、肩を出したり、引いたりすると、前後方向にも動くのです。

こういう立体的な骨の動き方を知っていると、キャラにポーズを付けるときの参考になると思います。

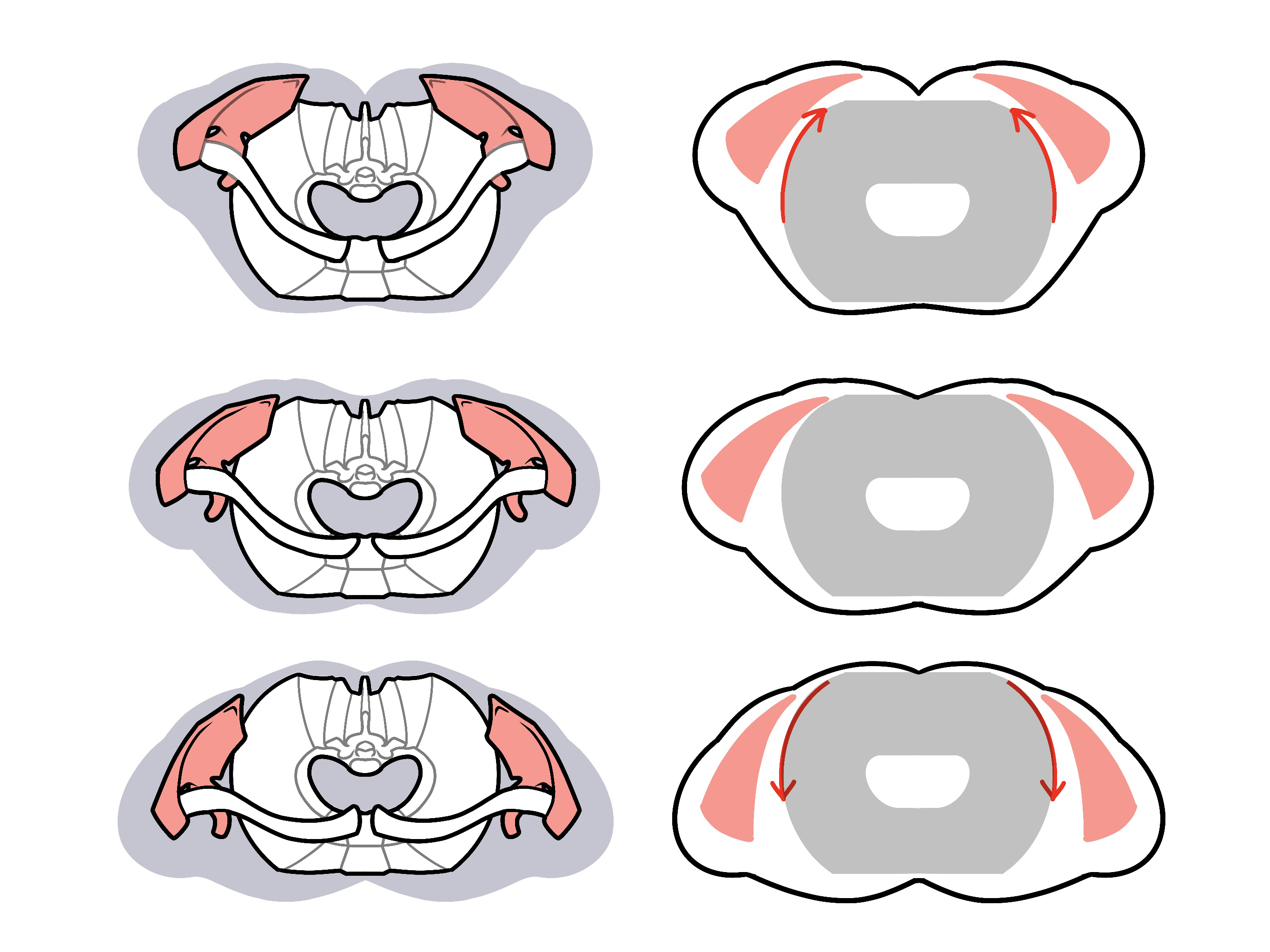

腕を上げると肩甲骨は回転する

加藤:肩の高さくらいまでなら、腕を上げても肩甲骨の動きにあまり変化はありません。

しかし、腕が肩よりも高くなると、肩先が上がり、肩甲骨が回転し始めます。

腕が真上まで上がると、肩甲骨の下部が外側に押し出されて胴体の輪郭が膨らみます。

畑:肩甲骨の動きを単純な図形に置き換えて確認すると、背中を描く時に役立ちそうですね。

背中の目立つ2つの筋肉

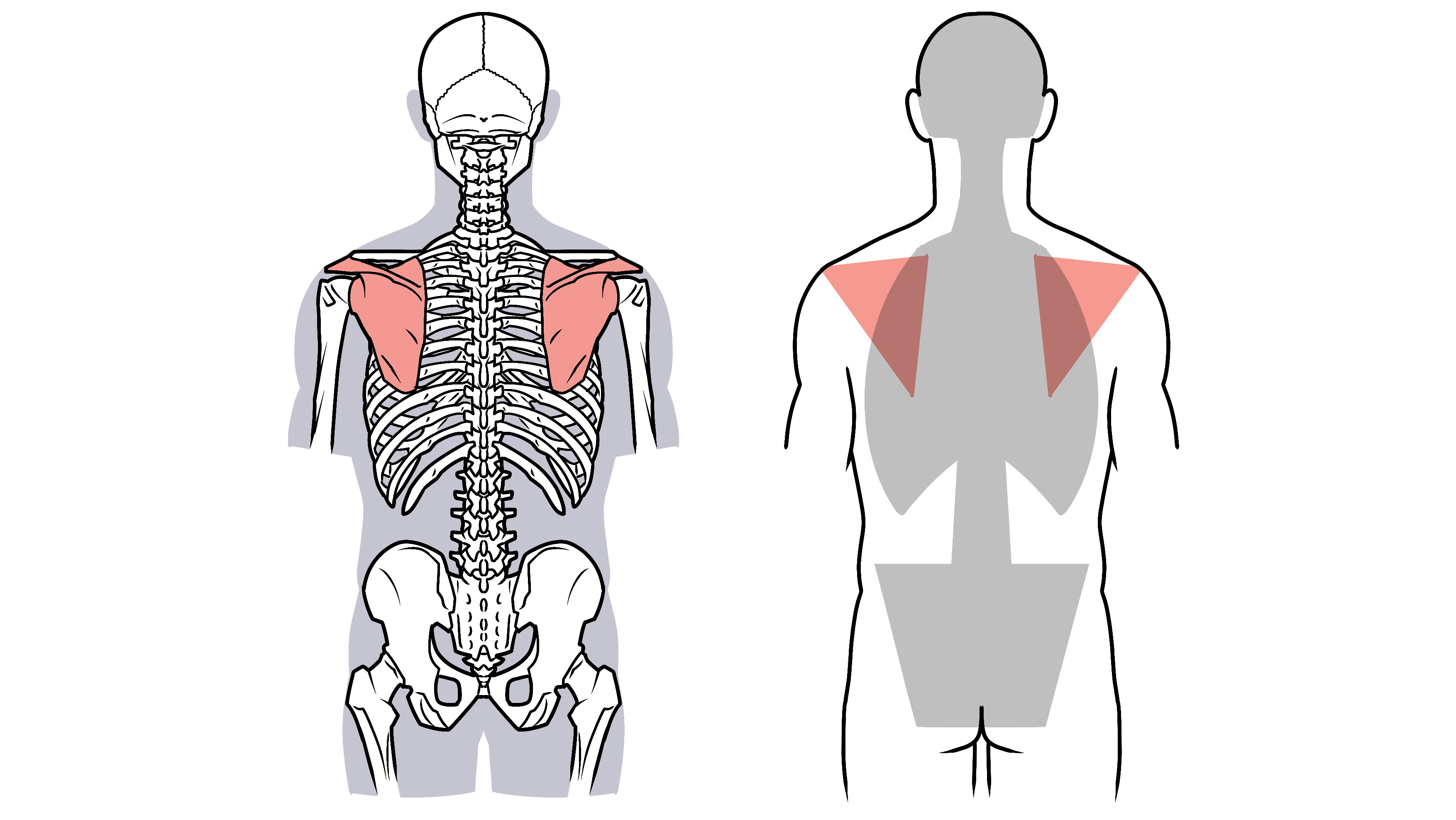

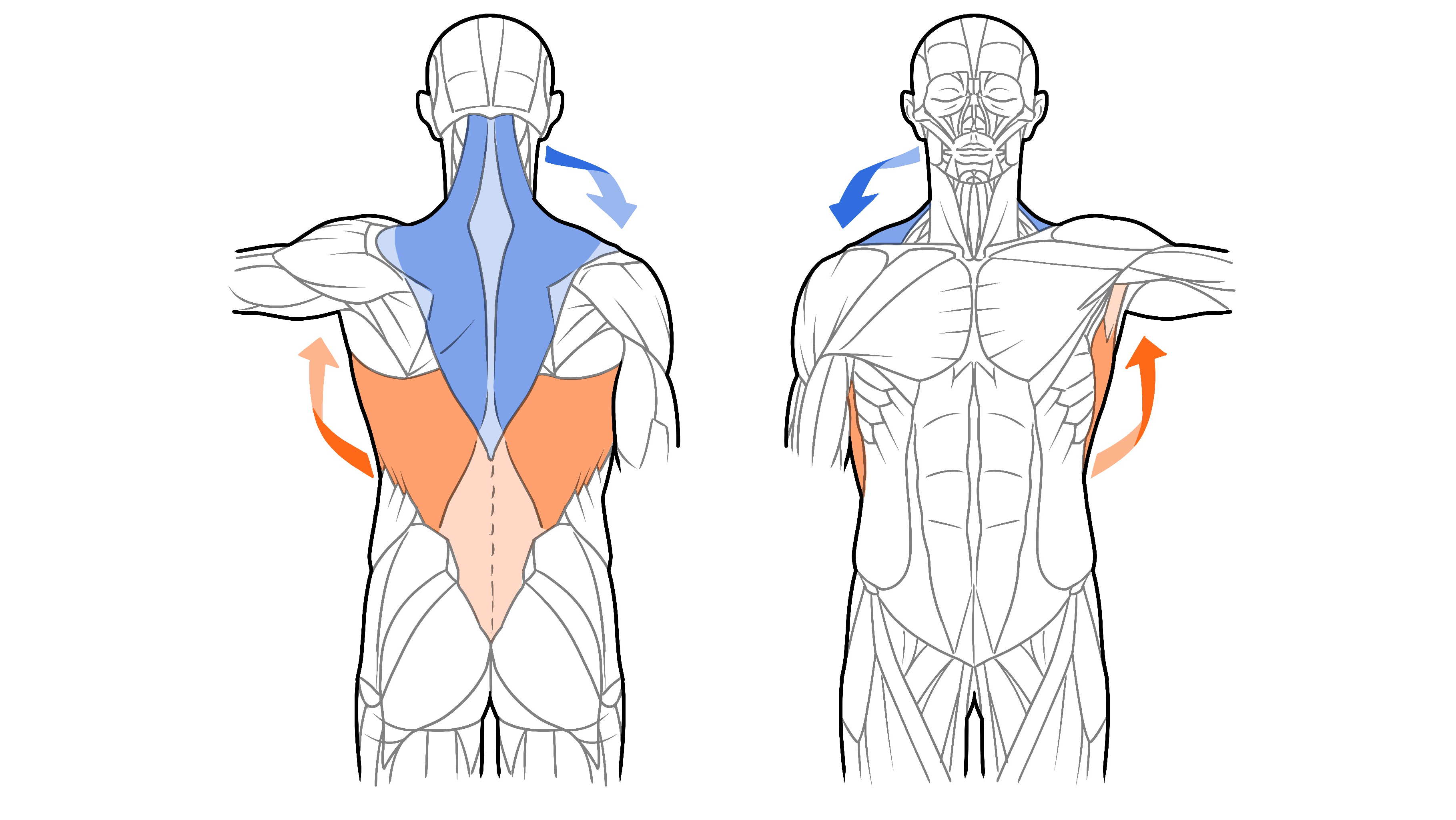

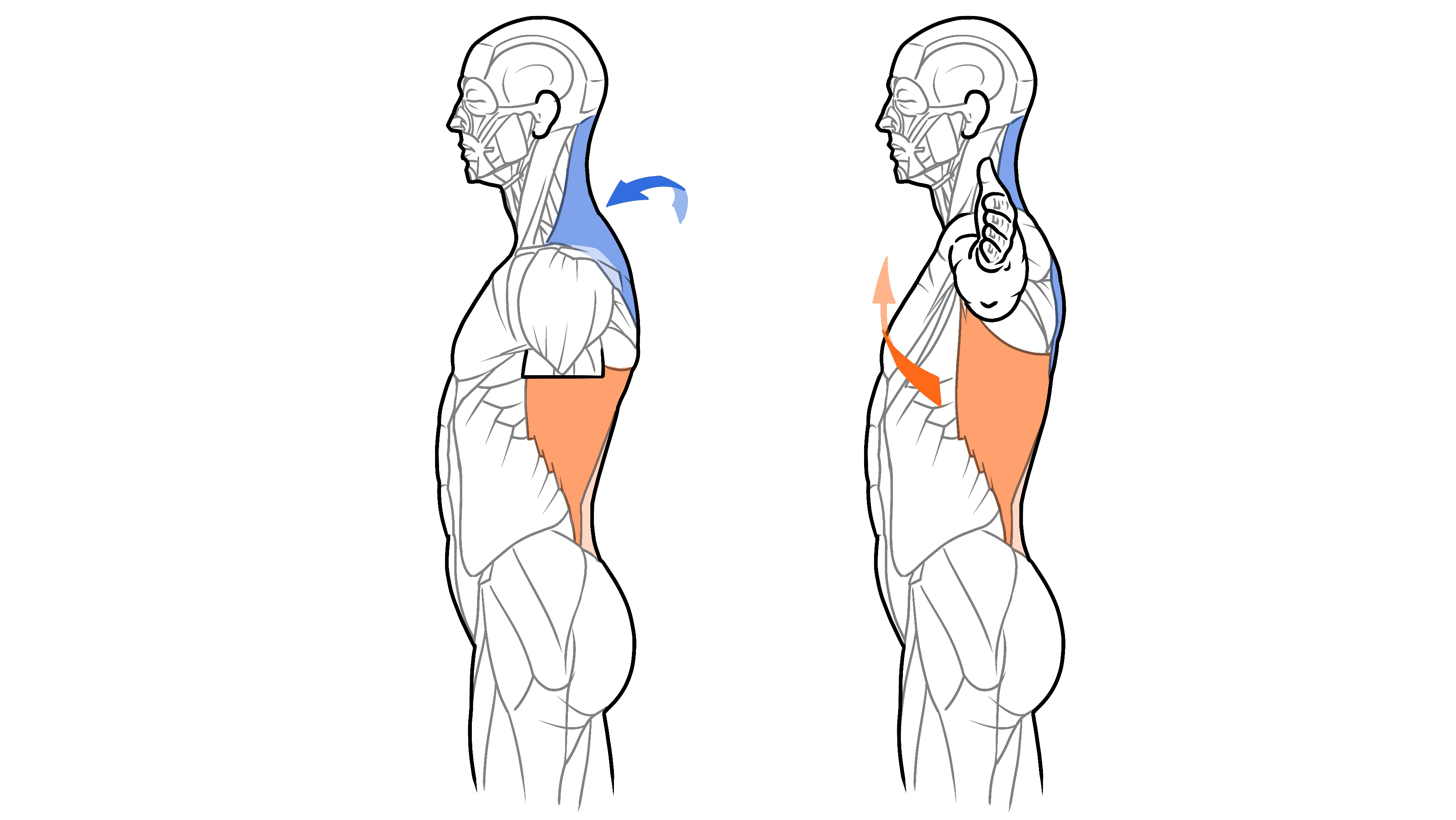

加藤:背中は表面の7割くらいが、「僧帽筋」(そうぼうきん)と「広背筋」(こうはいきん)の2つの筋肉に覆われています。

僧帽筋(青)は、うなじ・肩・背中の上部を占める菱形の筋です。

広背筋(オレンジ)は、肩甲骨の下から腰にかけてを覆い、背中に逆三角形の輪郭をつくります。最も幅広い背中の筋です。

加藤:どちらの筋肉も体の前面に少し回り込んでいて、正面から見ると、肩と脇の下から部分的に垣間見ることができます。

横から見たときの筋肉の付き方も確認しておきましょう。

加藤:骨格の上に僧帽筋と広背筋を重ねると、このような位置関係になります。

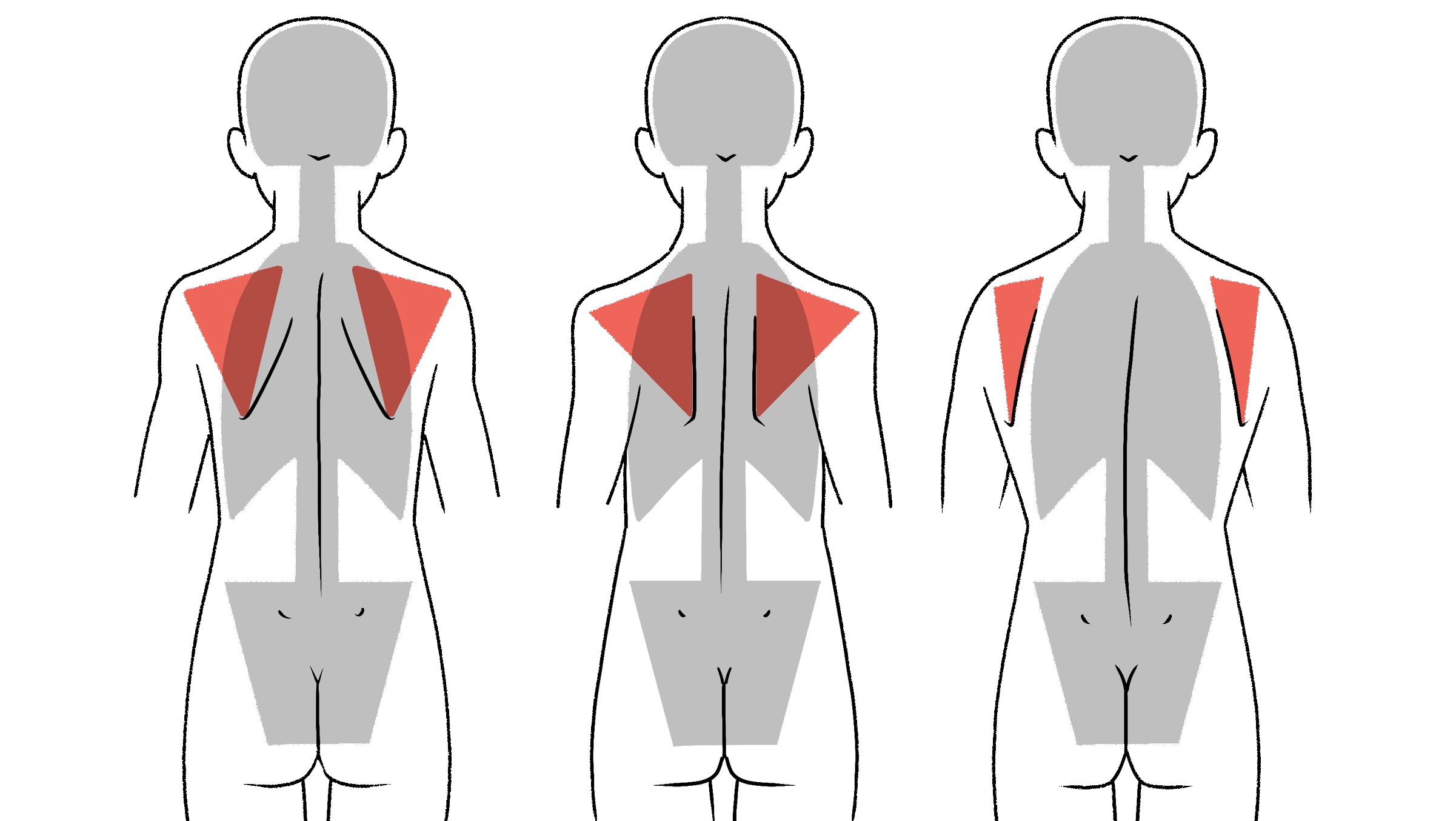

僧帽筋と広背筋も肩甲骨の動きに従って、縮んだり引き伸ばされたりしている点に注目してください。

僧帽筋は、左右の肩甲骨が寄ると幅が狭くなり、肩甲骨が離れると広がります。

広背筋は、肩甲骨の下端に引っかかるように走行しているので、腕を上げたときに、特徴的な変形をします。

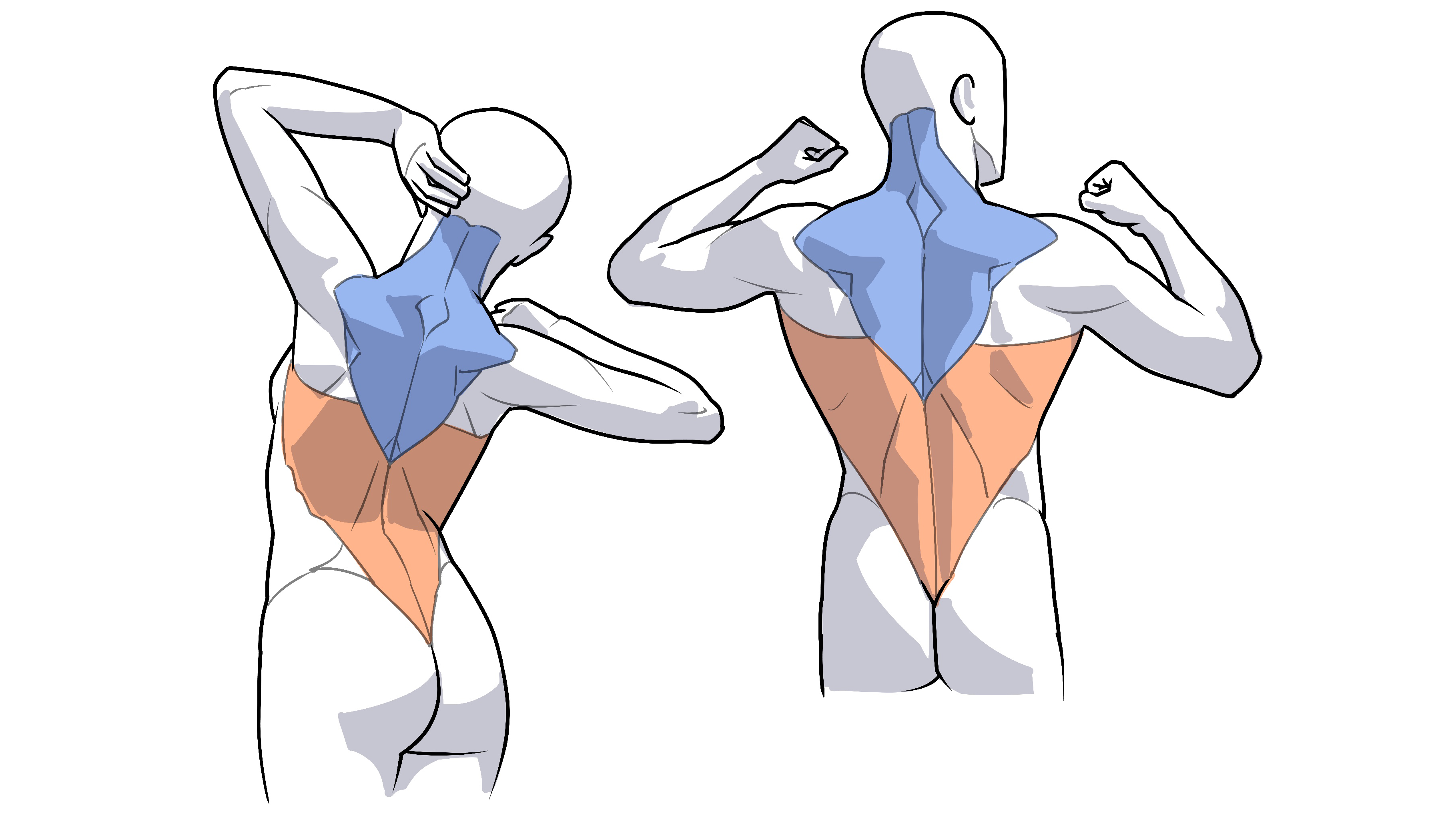

背中の目立つ2つの筋肉

加藤:僧帽筋と広背筋を比較的単純な線で図形化するとこのようになります。

僧帽筋(青)が菱形、広背筋(オレンジ)が逆三角形になっていることを確認してください。

筋肉質な人の場合、僧帽筋(青)はうなじから肩にかけての部分、広背筋(オレンジ)は脇の下あたりの厚みが増します。

背中を描いてみた

畑:背中の描写は、個人的にはけっこう苦手なのですが、とりあえず描いてみましたが、どうでしょうか?

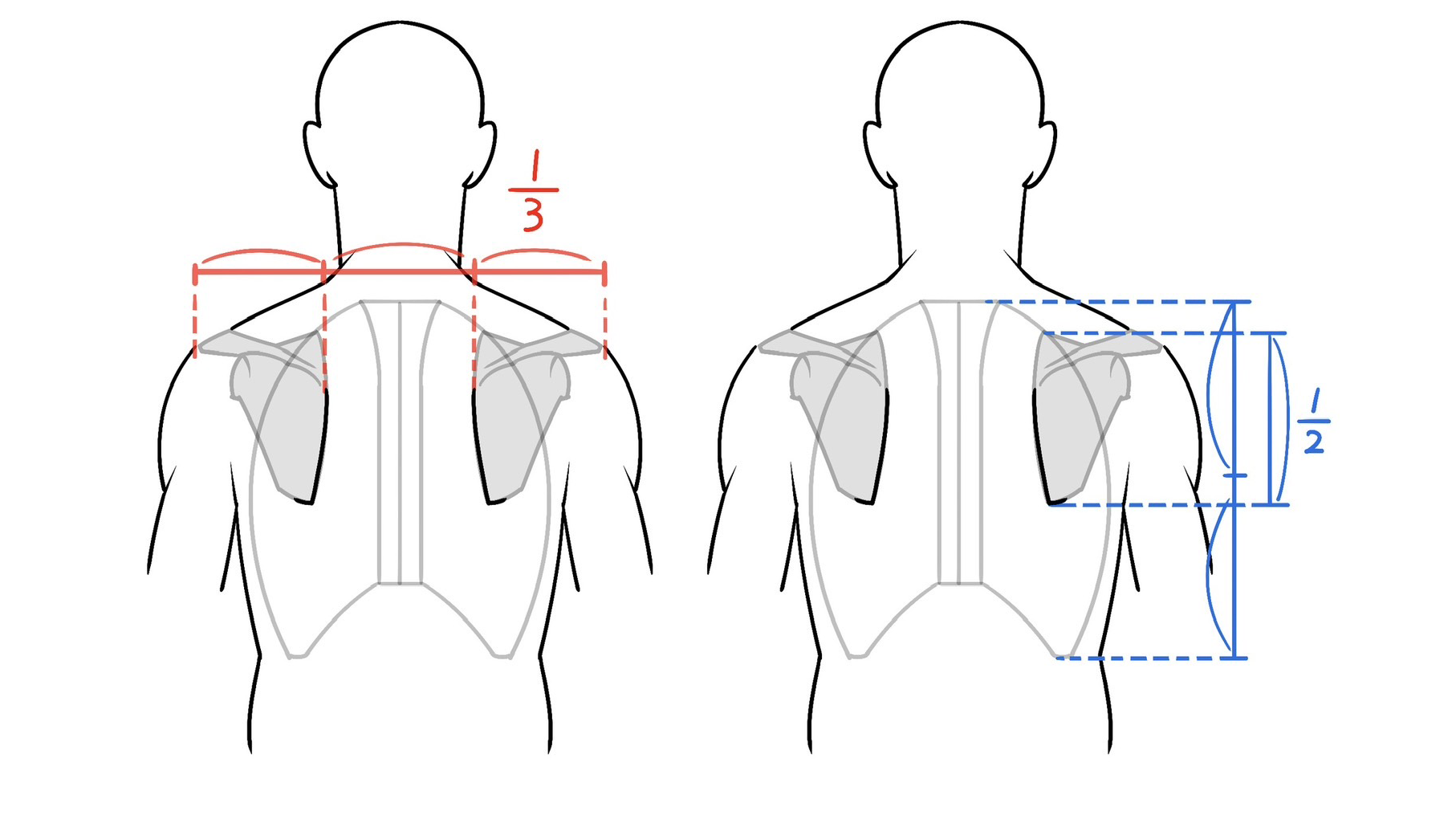

加藤:肩甲骨の位置とサイズは、「幅が肩幅の1/3」「高さが胸郭の1/2」を目安にすると、デフォルメされた表現でも違和感が少なくなると思います。

肩幅は左右の鎖骨の両端を結んだ幅。胸郭の高さは第7頚椎からウエストまで距離。

加藤:上記の目安に即して肩甲骨の描写を調整するとこのようになります。

微妙な違いですが、不自然さはないと思います。

畑:確かに!

加藤:あと、畑先生のキャラクターは、体表から肩甲骨の出っ張りを確認しやすいので、子どもの体形に近い表現になっていますね。

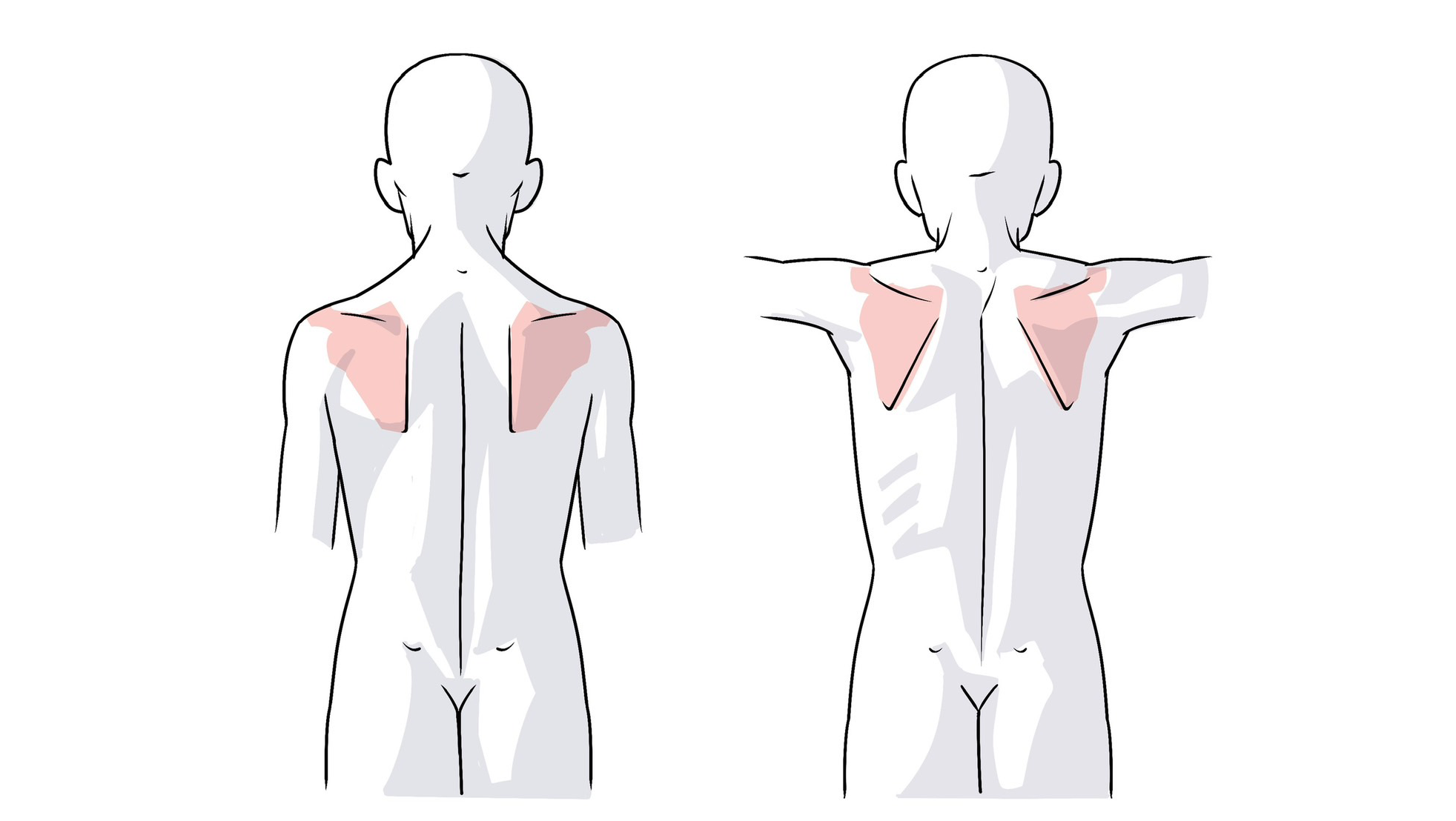

畑:この背中の線って、具体的に肩甲骨のどの部分が表現されているのでしょうか?

加藤:下図の青く塗った部分が、体表から確認しやすい肩甲骨の部分になります。

この部分は、子どもや痩せた人だと出っ張り、逆に筋肉質な人だと筋肉に埋もれて溝になります。

畑:複雑な形なので、このような角度で描く時は、形を捉えるのが難しそうですね。

加藤:そうですね。

でも斜めから見た肩甲骨はあまり見慣れないので、ある程度勘で描いても作画のミスはバレにくいと思います。

上半身をひねるポーズの描き方

畑:余談ですが、女性キャラで上半身をひねったポーズを描くと、下半身が細くなってシルエットが逆三角形になるので、避けがちです。

それでも描く場合は、デッサン的に違うのを承知で、あえてお尻を大きくしてバランスを取っています。

このとき、アングルを低くして煽り気味で描くと、おしりが大きく描かれていても自然に描けます。

左:あまり描かないポーズ。バランスを取るためにお尻が大きく誇張されている。 右:上半身をひねるポーズはこちらの描き方になることが多い

加藤:あー確かに。

アオリ視点だとお尻を大きく描いても違和感が出にくいですね。

とても理にかなっていると思います。

ちなみに、胴体ひねったポーズは、ウエストのくびれをつくるポーズとしてファッション写真などで使われますね。

加藤:1点補足です。

背中全体の範囲については、美術解剖学的に目安となるサイズはありません。

頭頂部から脚の付け根までが頭4つ分なので、強いて言うなら頭2つ分がおおよその背中の範囲になります。

←第9回へ

『ベテラン漫画家 キャラ作画の秘訣を 美術解剖学者に聞く』記事一覧へ

・「単純化→細部」の順でなんでも描ける! ・画力アップのカギは「肩・腰」の表現力にあった! ・キャラの躍動感は「重心の変化」で表現できる! など、どこにも載ってない著者オリジナルのノウハウが詰まった超濃密な1冊。

DVDビデオ付き!アニメ私塾流 最速でなんでも描けるようになるキャラ作画の技術

室井康雄(アニメ私塾) 著

160ページ

B5版

定価2,400円

畑健二郎(はた・けんじろう)

漫画家。福岡県生まれ、兵庫県出身。『ハヤテのごとく!』(小学館)、『それが声優!』(はじめまして。)、『トニカクカワイイ』(小学館)などの人気マンガ作品を数多く執筆している。『トニカクカワイイ』は、週刊少年サンデーにて大人気連載中!

X(旧Twitter)アカウント:畑健二郎@『トニカクカワイイ』連載中!(@hatakenjiro)

加藤 公太(かとう・こうた)

加藤 公太(かとう・こうた)

美術解剖学者。イラストレーター。グラフィックデザイナー。東京都生まれ。文化服装学院 服装科卒業。東京藝術大学デザイン科卒業。東京藝術大学大学院美術解剖学研究室修了。X(旧:Twitter)で“伊豆の解剖学者”(@kato_anatomy)として美術解剖学に関する情報を発信している。