歴史—都市部では大型化が進み、街のアイコンとして機能

店舗(商業施設)の起源は、鎌倉時代と言われています。農村で各地の特産物を売買する「定期市」であり、それが恒久性をおびて店舗となりました。

江戸時代には町家が建ち並んで都市を形成。その中心だった呉服店が大正期には百貨店を開業、商業建築は大型化しています。

戦後は復興とともに、地域に寄り添うスーパーやショッピングモールが登場。都市部では現在、複合化によるさらなる大型化や、街のアイコン・居場所としての質が求められています。

昭和中期(高度経済成長期)の店舗

地域に寄り添う商業文化をアメリカから導入

多くの日用品を安価に、1店舗で提供する総合スーパーマーケット(GMS、General merchandisestoreの略)は、1930年にアメリカで誕生。日本に登場したのは戦後の1950年代でした。従来、必要な食品や日用品はそれぞれの専門店舗で購入する必要があり、また百貨店は高級志向が強かったため、GMSの業態は人々の日常の消費活動に大きな変化をもたらしました。

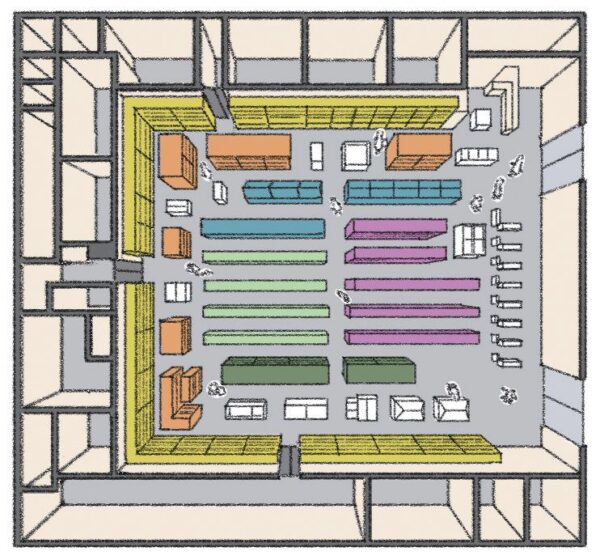

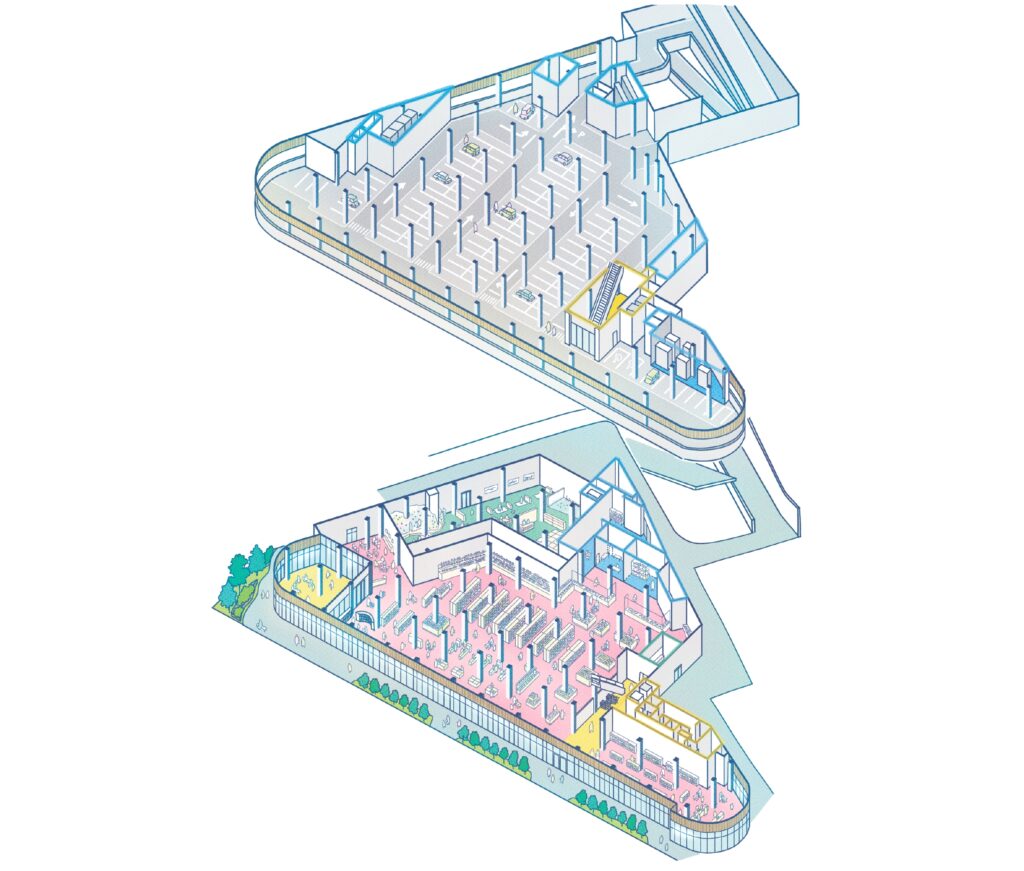

総合スーパーのイメージ。GMSでは、多くの商品を低価格で提供する目的で、商品と利用客の回転率を上げるため両者の動線が重要となる。商品は外周に配されたバックヤードに搬入され、仕入れチェックや調理を経て、店内に陳列される

また、同時期にショッピングセンター(SC)も登場。SCとは、1つの単位として計画・開発・所有・管理運営される商業施設の集合体。専用の駐車場を備えたものです。

日本では「店舗面積が1,500㎡以上あり、キーテナントを除いて10店舗以上のテナントが入っていること」などの条件もあります。近年はその立地、規模などに応じてコミュニティ施設や防災拠点としての機能も求められています。

SCのなかにはショッピングモール(SM)と称されるものもある。これはモール(遊歩道、商店街)という言葉が示すとおり、売場のうち歩行エリアを拡充し、より路面店のウィンドウショッピングに近い感覚を建物内で楽しめるよう設計されたSCのことを指す。吹抜けによって上下階の一体感が感じられ、内部空間が明るい。通路幅は広く、回遊性のある買い物動線が特徴[イオンモールむさし村山(2006年時点、東京都武蔵村山市、旧・ダイヤモンドシティミュー)設計=フジタ]

昭和後期の店舗

「ファッションビル」が流行の発信源や街のアイコンに今

1960年代後半、後に「DCブランド」や「マンションメーカー」と呼ばれることになる独自のファッション哲学をもつブランドが、東京の渋谷や原宿に集まり始めました。1973年に先端のDCブランドを主に扱う渋谷パルコ(西武)がオープンし、公園通りのまちづくりと併せて独自の情報発信を開始。

1978年には、主として裏原宿のマンションメーカーを発掘していく「ラフォーレ原宿」(森ビル)がオープン。渋谷・原宿周辺は急速にファッションの街としての認知度を高めていきました。

これら「ファッションビル」はキーテナントをもたず、小規模ながら独自の哲学をもつオーナーズショップを集積させるという点で、従来日本が見本としてきた欧米の商業施設とはまったく異なる存在のものです。

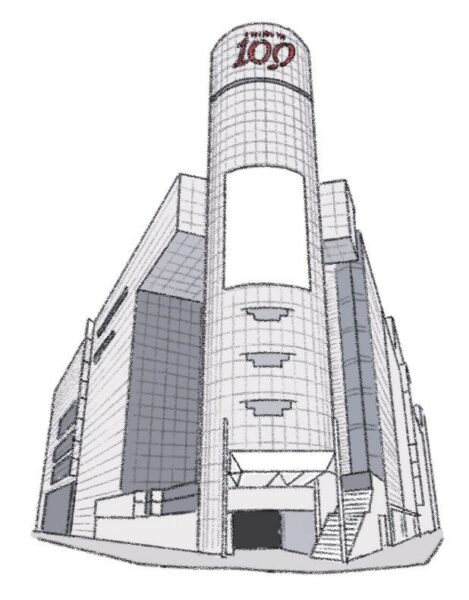

1979年にオープンした「渋谷109」(東急電鉄)。シンボリックな「109」の文字型のシリンダーは、渋谷スクランブル交差点前の広場で人々が待ち合わせる際の目印になりやすかった。さらに1996年、コギャル向けに店舗を一新する大リフォームを行ったことで、渋谷109はギャルファッション誕生の地として、日本で最も知られるアイコニックなビルとなった[渋谷109 (1979年時点、東京都渋谷区)設計:竹山実・駒田知彦]

平成~令和期の店舗

オフィスの複合化に組み込まれ大型化

「六本木ヒルズ」(2003年・東京都港区)のオープン以来、都市部では既存の街区を変更するほどの大規模再開発が現在も活発に行われています。大規模なオフィスビルの開発に併せて、ホテル・商業施設・美術館・緑地などを一体として整備し、既存密集街区等を再開発するプロジェクト。

関連記事:オフィスの歴史とイマドキの間取り

このような再開発事業は、東京オリンピック(当初の予定は2020年開催)に向けた準備の影響下で商業施設にも波及しました。

松坂屋銀座店跡地を含む2街区を、間に挟まれたあづま通りを廃道にして一体的に計画された「GINZA SIX」。敷地が都市再生緊急整備地域に指定された旧耐震基準ビルの密集地であったことから実現に至り、廃道となったあづま通りは、同じ位置に私道として通り抜けが残された。松坂屋の建替えとオフィスの開発、さらには観光バスターミナルや能楽堂まで併設され、銀座の新たな商業・文化・観光の拠点となる複合施設[GINZA SIX (2017年時点、東京都中央区)設計=鹿島建設・谷口吉生]

出所:「建築知識2024年6月号 建物種類ごと歴史図鑑」(PDF書籍あり)

倉方俊輔氏が執筆したエクスナレッジの書籍はこちら。

計画—コスト意識と動線計画が鍵

店舗は、多様なテナントが集積し、多くの人々が訪れる空間です。商品の魅力を最大限に生かした集客効果の高い店舗空間を構築するとともに、客と従業員のための快適性と安全性、バリアフリーへの目配りなど、多様な要素を考慮した計画が求められます。

とりわけ重要なのが動線計画になります。具体的には、客・従業員・商品の3動線を分離して交差を避ける計画とし、それぞれ十分な通路幅を確保すること(来客動線は幅2,000㎜以上、従業員動線は幅1,200㎜以上、商品動線は幅2,500㎜以上)。これにより、効率的かつ安全な動線計画となります。

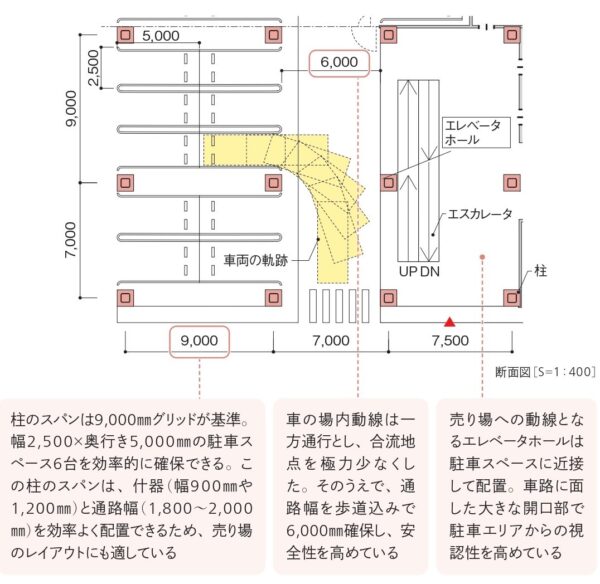

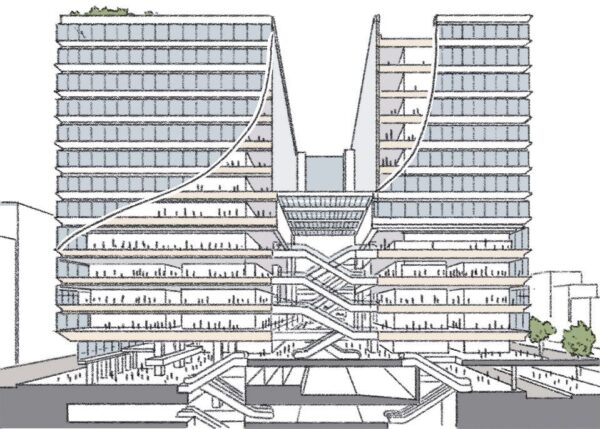

スーパーマーケットを核とし、複数の専門店(1階)や屋上駐車場(2階)を備えたショッピングセンター。1階の柱は縦横の間隔を7,000~9,000㎜程度で一定に配置し、長手 方向のスパンをより大きく取る場合は短手方向のスパンを小さくし て構造的安定性を確保する。売り場上階に駐車場を設ける場合、柱の間隔はおおむね9,000㎜を基準に、通路幅と駐車台数 がキリよく納まるよう調整する。駐車スペースの幅は2,500㎜、車路の幅は3,500㎜か5,500㎜が一般的。ここでは、駐車スペースの幅を広めに確保し、駐車時や車両の通行に余裕をもたせている

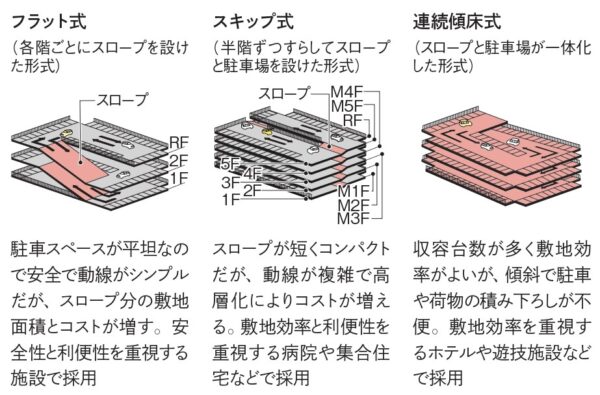

TOPICS 自走式立体駐車場は3種類

店舗では、車利用客のために十分な駐車場を確保することが重要。敷地に余裕があればアクセスしやすい平面駐車場が望ましいです。効率的な土地利用が必要なら自走式立体駐車場が適しており、主にフラット式、スキップ式、連続傾床式[下図]が採用されます。

実際の設計では、動線と耐久性を両立し、 駐車場コスト効率を追求しましょう。

9,000㎜グリッドで効率的な柱スパン

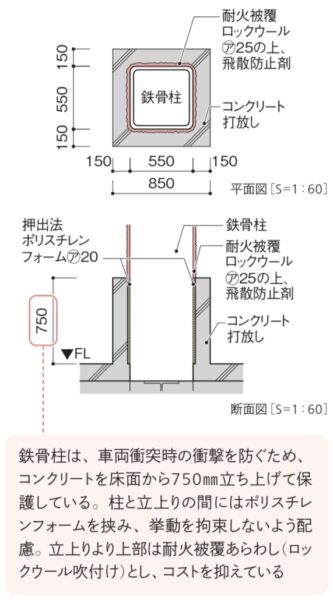

コンクリート立上りで衝撃吸収

出所:「建築知識2025年2月号 店舗、オフィス、工場から保育園、学校、図書館、研究所まで 建物種類ごとディテール図鑑」(PDF書籍あり)