海と山に囲まれた風景になじむように、ボリュームを抑えた低層で勾配のある形状。外装には焼スギ板や木材保護塗装を施した柱やウッドデッキなど、潮風に配慮した耐候性の高い素材を採用している[写真=鈴木信之介]

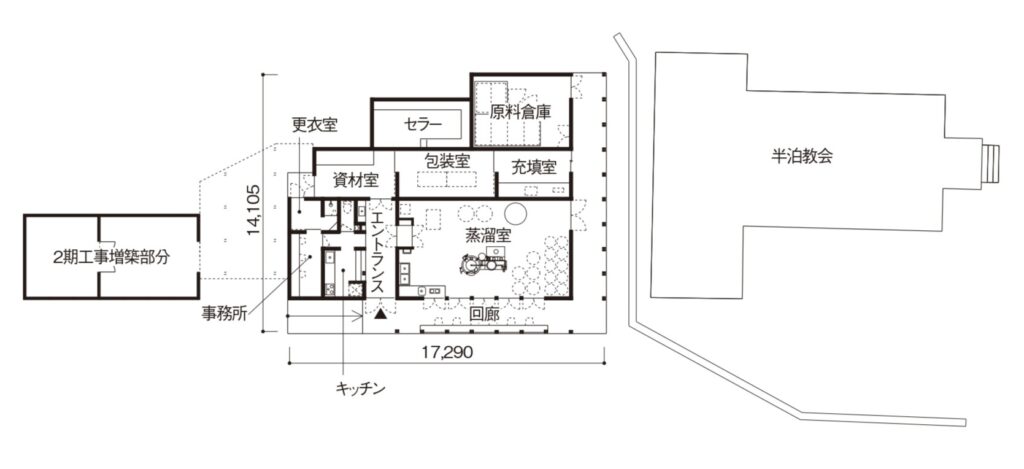

「五島つばき蒸溜所」は、1922年に建立された「半泊教会」の隣に位置します。ジンはイタリアの修道院で薬用酒として誕生したという起源もあり、建物のコンセプトは自然と〝修道院のような蒸溜所〞となりました。蒸溜所の中心にある蒸溜室を中庭に見立て、その周囲を回廊で囲むという修道院のような間取りとなっています。

一方、クラフトジンはツバキや超軟水など、〝そこにあるもの〞を生かして蒸溜されます。そんな製造法に呼応するように、建物も〝そこにあるもの〞を最大限に生かしました。設計は、五島で数多くの建築を設計してきた石飛亮氏。

「資材の搬入が容易ではないという地理的条件もあり、〝そこにあるもの〞が前提となりました。ドイツ製の大型蒸留器を設置する蒸溜室は、スパン5.46m、最高天井高5.6mという木造としては大きなスケールですが、近隣で調達した60×120㎜角の小径材をアーチトラスとして、柱のない空間を実現しています。島内にはプレカット工場がないため、仕口や継手を使わず、ドリフトピンのみで構造強度を確保。そのアーチトラスは、祈りの場を想起させるようにもなっています」。

歴史と風土の香りが漂う「五島つばき蒸溜所」。〝場所性〞という建築にとって最も本質的な価値を教えてくれます。

配置 群れとして環境に調和すること

「五島つばき蒸溜所」は、「半泊教会」を含む周辺環境との調和が感じられる建築です。建物の規模や形状、内外装に用いられた素材の風合いなどが最適なものとなっています。

1,365m間隔で並ぶ小径製材のアーチトラスと、あらわし仕上げの構造用合板が温かみを感じさせる無柱空間の蒸溜室。アーチトラスに沿って設けた勾配天井の両脇には高窓を設け、右側(建物正面)にはポリカーボネート、左側にはステンドグラスを採用。やわらかな光を採り込み、教会のような厳かな雰囲気を演出している[写真=大竹央祐]

左から増築された倉庫、「五島つばき蒸溜所」、「半泊教会」と建物が並ぶ。教会にはかつてブロック塀が設けられていたが、老朽化が進んでいたため、土木工事の用途で重宝されている地元の五島ろう石を使った塀へと改修。併せて蒸溜所の外壁足元にも石積みを施して、「半泊教会」との一体感を高めた

白を基調とした包装室は、清潔感と作業性を両立。天井にはポリカーボネートの天窓を設け、やわらかな間接光を採り込むことで、照度ムラのない明るさを確保している。壁面や家具も素地に近い仕上げで統一し、落ち着きのある空間となっている[写真=大竹央祐]