3 “スピーチプライバシー”とは何か

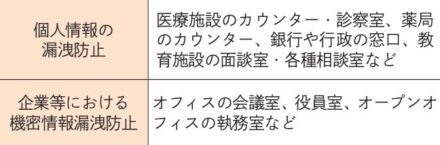

“スピーチプライバシー”とは、会話内容が他人に漏れる「情報漏洩」や、隣の会話が聞こえて作業や思考を妨げる「作業妨害」など、音にかかわるプライバシーと快適性を総合的に扱う概念です。調剤薬局や銀行カウンターなど個人情報に関するやりとりが行われる空間や、オフィスの打ち合わせスペースなど重要かつ機密性が求められる空間では、“スピーチプライバシー”の確保が求められます。

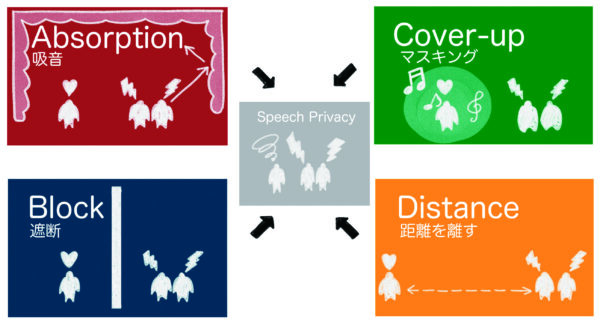

“スピーチプライバシー”を確保するための「ABCDルール」

“スピーチプライバシー”を確保するためには、情報が聞こえてはならない場所において、漏れた会話音の大きさ(S dB)とその場の暗騒音(N dB)との差(S-N)をできるだけ小さくすることが主眼となります。そのために、4つの手法(通称:ABCDルール)を組み合わせ、空間ごとに最適な仕様を検討します。

A: Absorption〈吸音〉―室内に吸音材を増やし、反射や音圧レベルを抑える。反響を抑え、 会話音を減衰させる

B: Block〈遮断〉― パーティションや壁で会話を物理的に遮る。音の漏洩を確実に低減し、プ ライバシー保護に直接寄与する

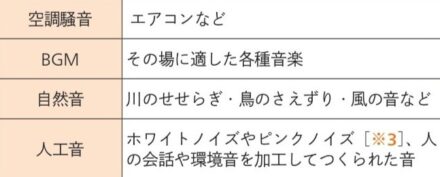

C: Cover-up〈マスキング〉― ある音が、ほかの音によって聞こえにくくなる現象をマスキン グと呼ぶ。エアコン停止時に聞こえていた音が、エアコンを稼働させたら聞こえなくなるな どの現象がそれ。BGMや空調騒音、ホワイトノイズなどで会話内容をかき消すことで、会話 の聞き取りを難しくしたりする。カバーアップに使う音をマスキング音と呼ぶ

D: Distance〈距離〉― 漏れてはいけない場所を会話の発生場所から遠ざける。距離によって 会話音を自然に減衰させる

※3 ホワイトノイズ・ピンクノイズは、雑音の一種。音響機器や建築音響の試験などに用いられるもので、ホワイトノイズは1Hz当たりのエネルギーが一定のもの。ピンクノイズは1Hz当たりのエネルギーが周波数に逆比例して高周波になる程減少するもの、低周波側に強くなり、色ではピンクに相当するためこの名がある。ホワイトノイズは「サーッ」、ピンクノイズは低音域が強いので「ザーッ」というような音と言われたりする

4 グラスウールの特徴をつかむ

吸音材として最も有名な材料といえば、グラスウールではないでしょうか。グラスウールはガラス繊維を綿状に成形した多孔質吸音材です。室内で発生した音を内部の繊維に通し、摩擦によって熱エネルギーに変換して吸収します。仕上げ材として使われるほか、乾式遮音壁内の吸音材として用いられることもあります。

強み

吸音性能が高い⇒比較的低コストで、広範な現場に対応可能

弱み

単体だと繊維飛散や、低強度の問題あり。表面に布仕上げやルーバー・有孔板などの保護材が必要⇒デザインのしがいがある!

細繊維のものでも、触るとチクチクする⇒代替素材:ペットボトルと同じポリエステル繊維を使用したチクチクしにくい材料(断熱材にも使用されている)もある(施工時の肌刺激が少ない)

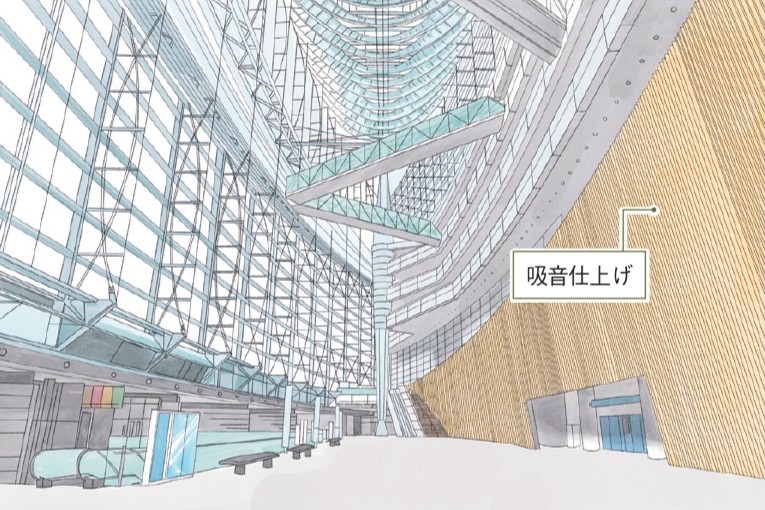

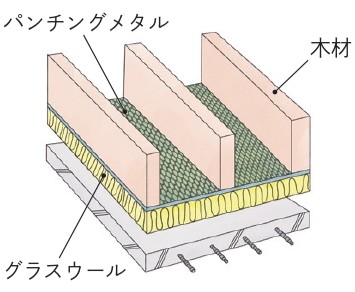

CASE STUDY 「東京国際フォーラム」の音環境が整っている理由

「東京国際フォーラム」では、グラスウールを吸音層として採用し、意匠性や強度にも配慮した仕上げが施されています。吸音材の上にメッシュ(パンチングメタル)を仕込み、音が通過できる形状のリブ材(木材)で表面を仕上 げて、吸音性能とデザイン性を両立させました。

吸音材の効果的な設置

発生音の反響をより効果的に吸音材で抑えるには、まず、発生音の周囲に設けること。室全体での効果を得るためには、室全体に分散して配置することが効果的

5 音に関する勘違い&不手際

音に関しては、設計者の勘違いや不手際によるトラブルも少なくありません。ここでは、「otoちゃんとarc ちゃん」で紹介されている、勘違いや不手際の例を3つ紹介します。設計の際には、ぜひ、頭のなかに入れておいてください。

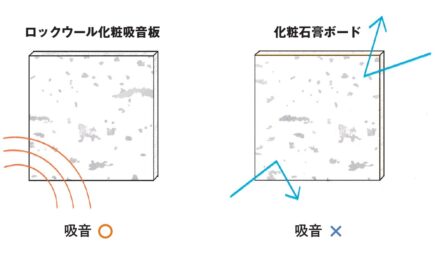

A 化粧石膏ボードは吸音材じゃない

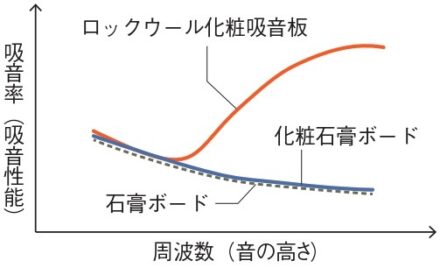

ロックウール化粧吸音板の代わりに、吸音性能のない化粧石膏ボードを見た目だけで選んでしまう例。ロックウール化粧吸音板(岩綿吸音板)は吸音性能が高く、JIS A 6301 で認められた吸音材。化粧石膏ボードは装飾性があるものの、吸音性能は石膏ボードとほぼ同等で、吸音材ではありません。設計段階では仕上げ表に「JIS A 6301 吸音材料」と明記すること、施工時にはカタログや実物で材質・性能を確認することが不可欠です。

吸音率の比較

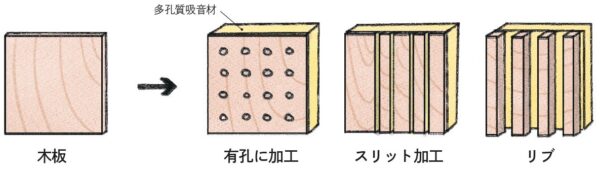

B 木材や植物も吸音材じゃない

「木や植物なら自然素材で吸音効果がある」と思い込み、吸音措置をおろそかにしてしまう例。木材自体の吸音性能は低く、木の板などはJISの吸音材料レベルの吸音性能をもつものとして評価されません。植物も同様で、「見た目は軟らかそう」でも吸音効果はほぼゼロ。木を保護材や装飾に用いたうえで、本物の吸音材(グラスウールなど)をうまく組み込んでみるのはいかがでしょう。

C 吸音材は使い方次第で性能が落ちる

グラスウールの表面に布張りを用いるのは、通気性があるから。ビニルクロスで覆ってしまうと通気性が損なわれ、吸音性能が低下します。同様に、吸音材に塗装や肉厚塗りを施すと、表面が塗り固められて通気性が阻害されるため、吸音性能が低下します。

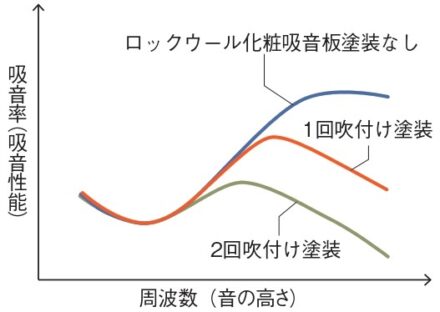

ロックウール化粧吸音板の塗装はNG

ロックウール化粧吸音板を塗装すると、音波の通り道がふさがれ、吸音効果が低下します。リニューアルなどで何度も塗装を繰り返すと吸音効果はなくなると考えましょう。

塗装回数と吸音率の低下

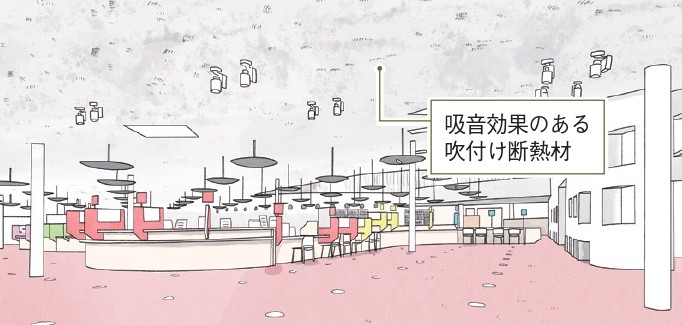

吹き付けられる吸音材もある

吹付け断熱材なども吸音性能をもちます。吸音・断熱効果が得られ、左官仕上げのような雰囲気を表現できます。ただし、吸音効果があるものかどうかは吸音率を確認しましょう。また、厚みが必要なこと、鏝で強く押さえてしまうと塗り固められて吸音性能の低下につながることは覚えておきたいものです。吹付け断熱材を活用した事例としては「福生市庁舎」(設計:山本理顕設計工場)などがあります。

関連記事

取材協力=石渡智秋(永田音響設計)

イラスト=小野マトぺ

参考=otoちゃんとarcちゃん( 日本建築学会室内音響小委員会 監修)いい音環境づくりのための情報をお届けします。詳しくは下記から