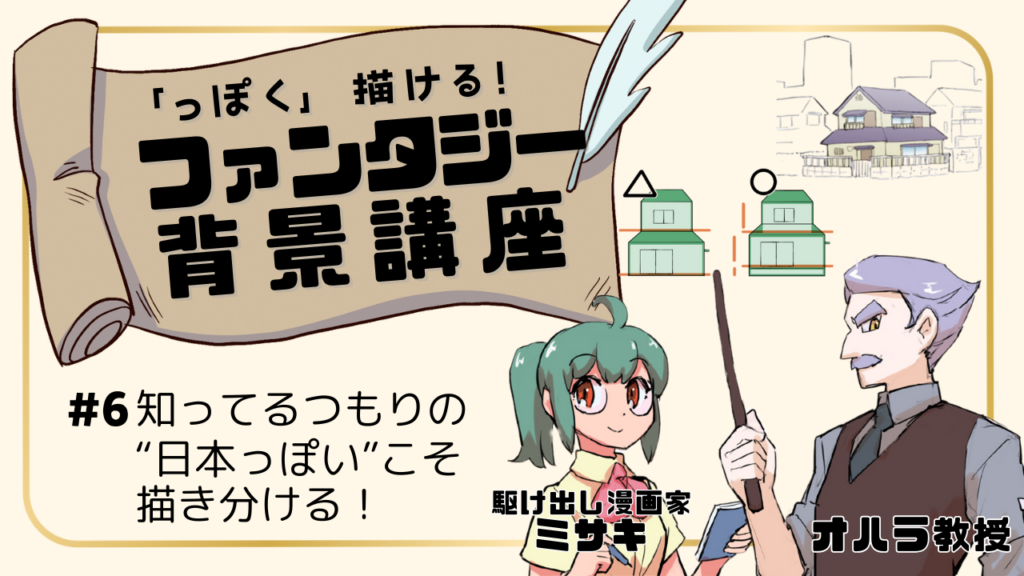

この連載では主に「西洋の建物の形」の描き方を紹介していますが、今回は番外編で「日本の家」を中心に、西洋との違いを含めて解説していきます。

「っぽい!」ポイント【1】

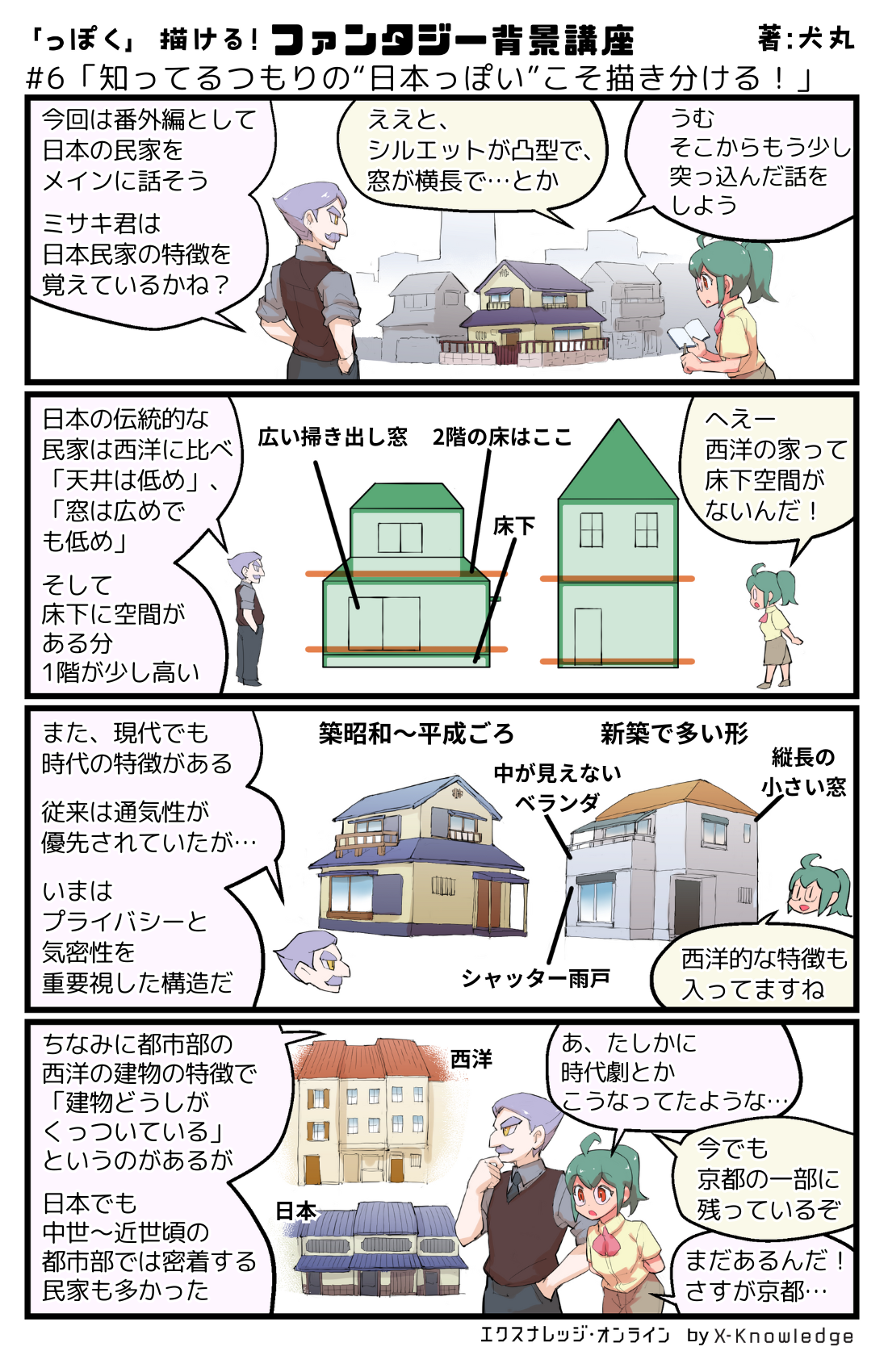

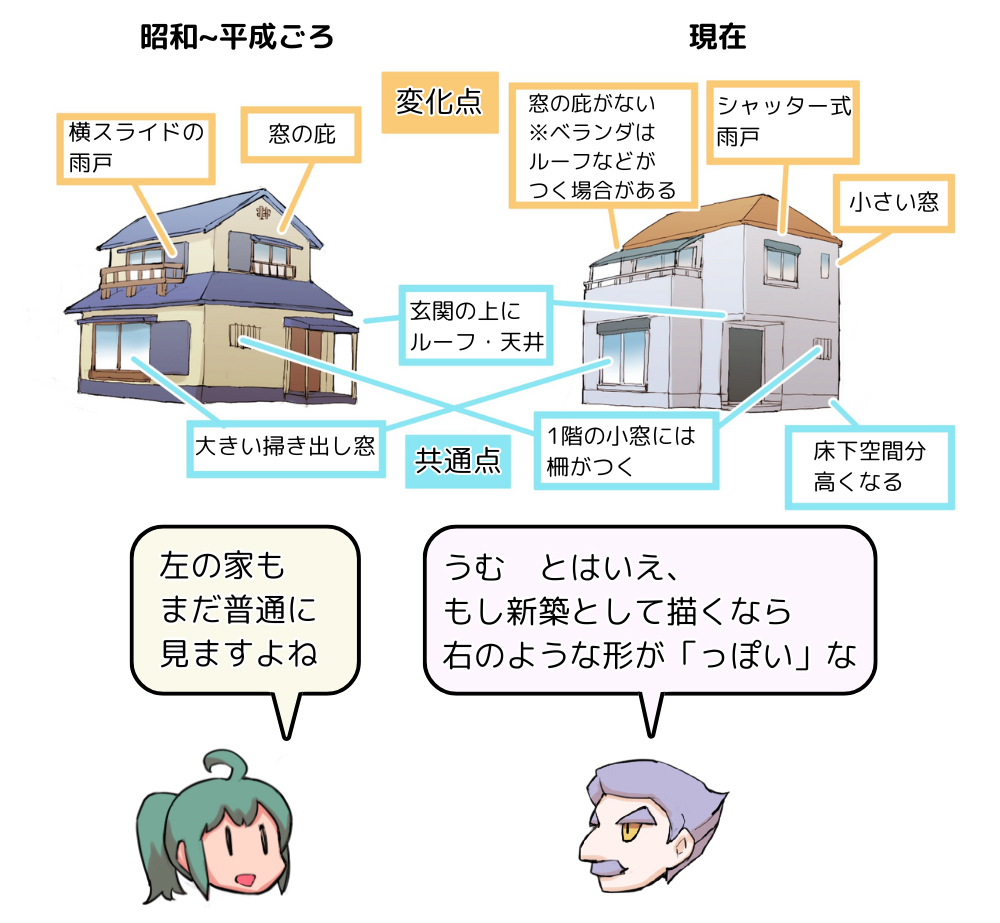

日本の家の変化

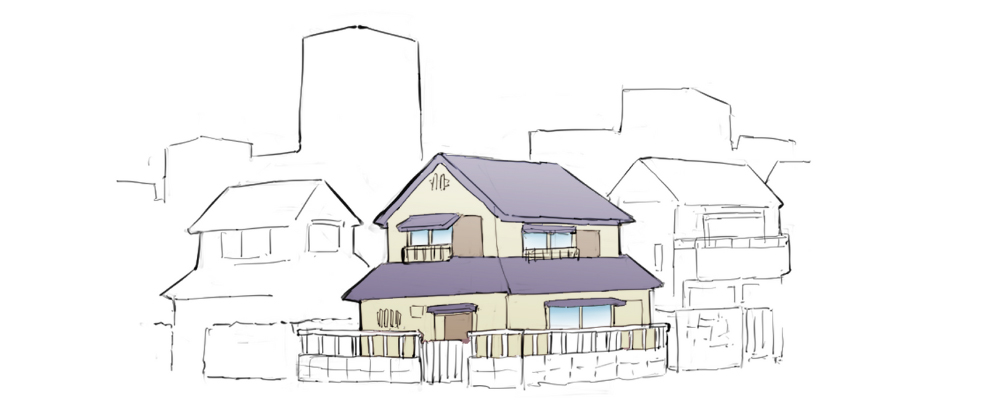

この連載で西洋との比較例として今まで登場してきた日本の民家は、昭和~平成ごろの伝統的な、少し古い形を挙げています。

窓が横長で横スライド、といった基本的な特徴は現代でも変わりませんが、昔にはない西洋的な形も増えてきました。

湿気が多い日本では、エアコンがない時代の家には通気性が求められましたが、気密性、プライバシーの優先度が上がってきた結果、窓は小さく、ベランダの囲いは柵から壁に変化しています。

「っぽい!」ポイント【2】

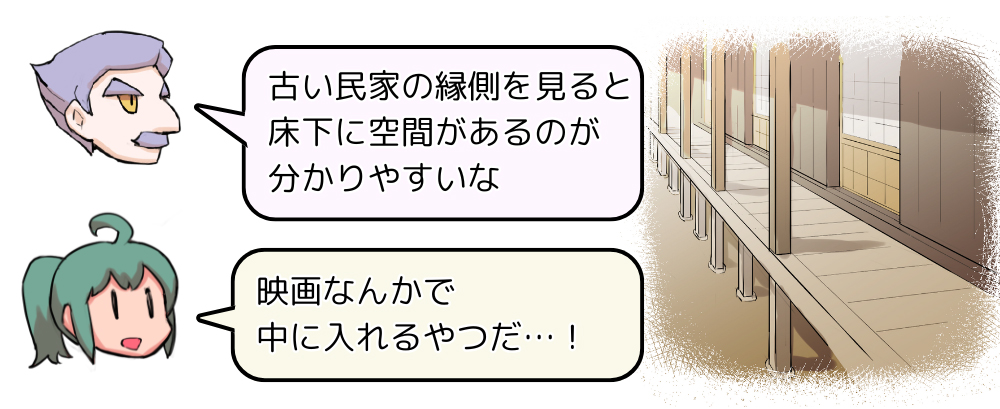

日本的な「床下空間」

日本の建物には、「床下」に空気が通る空間があります。

実はこのように床を地面から離して「床下空間」をつくるのは、湿気の多い日本(アジア)的な構造です。

また、上図のような1階の大きな「掃き出し窓」も日本的な窓の形ですね。

(ガラスが普及していない時代は、障子などの引き戸でした)

「っぽい!」ポイント【3】

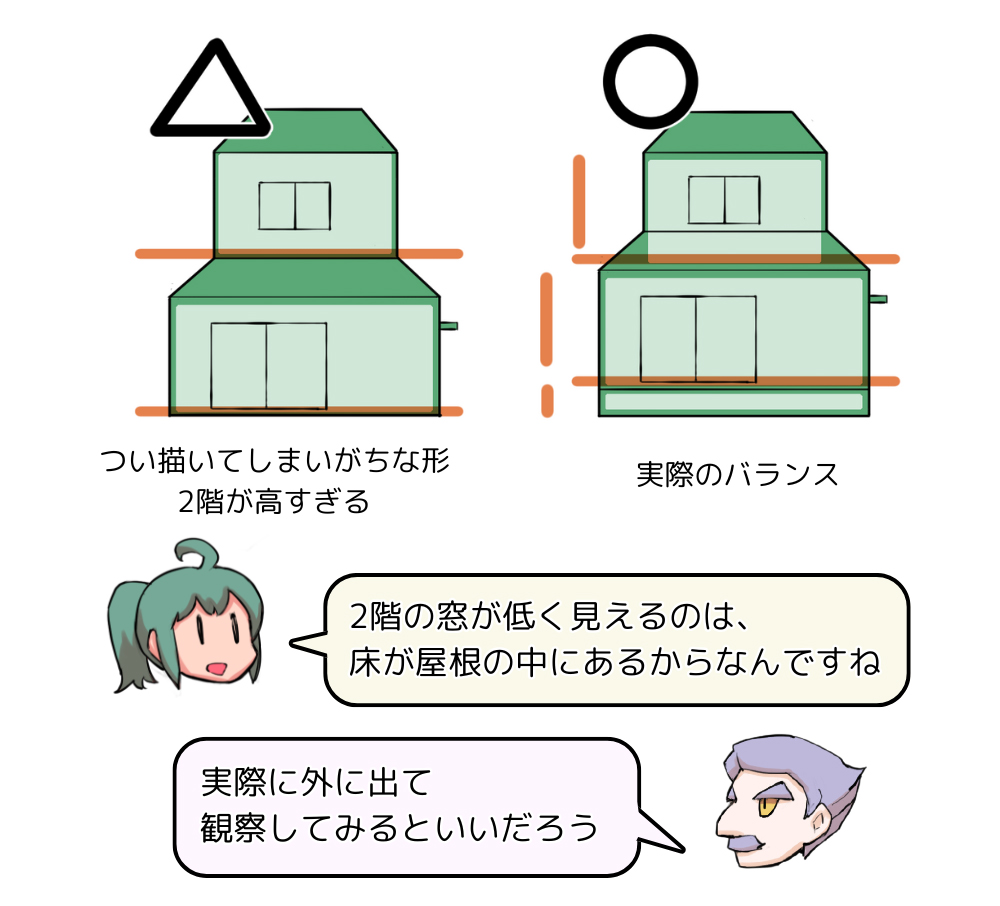

間違えやすい「2階の高さ」

日本の家を描く時、2階の「外壁の高さ」を1階に合わせて、左の図のようなフォルムで描いてしまうことがあります。

実際のフォルムは右の図のようになります。

また、地面から見ると、1階の屋根までの高さは「床下空間」の分、高くなります。

(塀などに隠れているため分かりにくいですが)

「っぽい!」ポイント【4】

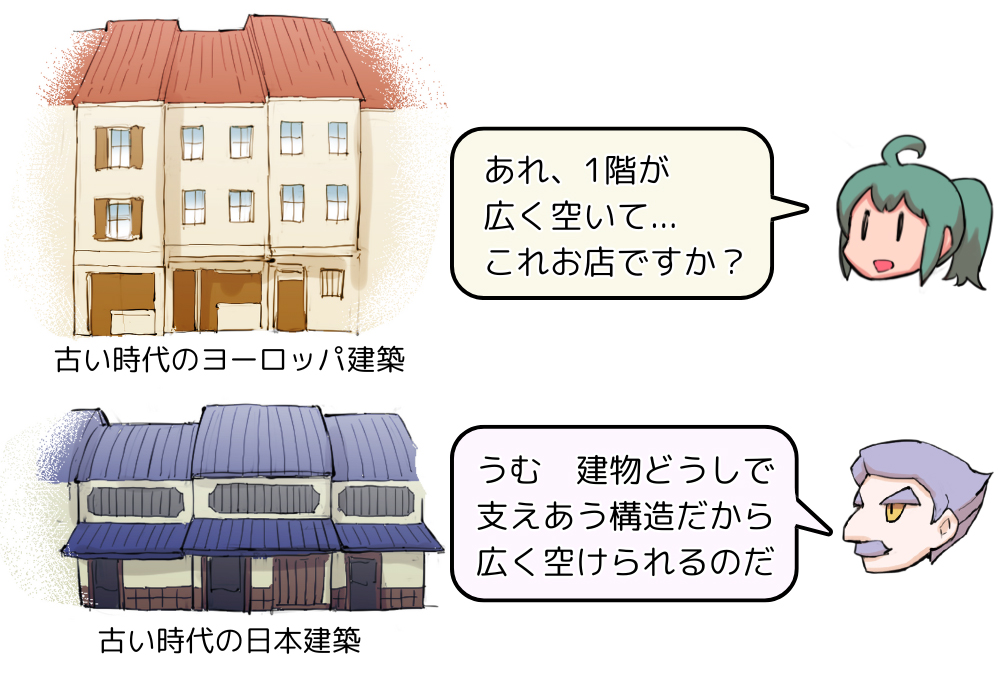

家の間隔

現代の日本では、所有者の違う建物どうしの間隔は離れているのが当たり前で、

ヨーロッパの都市部の、古い建物どうしがくっついている光景はとても「ヨーロッパっぽく」見えます。

でも実は、日本でも古い時代の都市部では、建物どうしがくっついていました。

日本でもこうした建物が京都など一部に残っていますが、現代の日本の建物は、一定の間隔を空けて建てるように法律が整備されているので、一部例外を除き建物どうしが離れます。

今回は「日本っぽさ」を主に紹介しました。

「西洋っぽい」家を描いているつもりで、なんとなく当たり前に描いた形が実は「西洋にはあまり見られない日本的な形」だった、ということがあるかもしれません。

「日本っぽい形」を理解することで、「西洋っぽい形」との描き分けもしやすくなると思います。

次回は西洋に戻って、民家のまとめと、タイルやレンガのお話をする予定です。お楽しみに。

「っぽく」描ける!ファンタジー背景講座 過去回

著者プロフィール

犬丸

大手ゲーム会社に十年ほどグラフィッカーとして勤務。

大手ゲーム会社に十年ほどグラフィッカーとして勤務。

退職後、フリーとして漫画やハウツー本などを制作(他、パース講師、ゲーム制作協力、背景アシスタント、シナリオ制作など)。

趣味で古代〜近代くらいの建築(主に西洋)の書籍を数百冊ほど収集している。

著書に『かんたん! マンガパース術』『かんたん! クリップスタジオ漫画術』(いずれも新書館)など。

X/@kuroinusha

創作に役立つおすすめ記事

・画力の底上げは基礎が近道!基本から分かる初心者向けパース教本おすすめ6選

背景を描きたいのにパースに不安があって始められない!そんな時におすすめの本を紹介しています

・名作を知れば教養もセンスもアップする!世界の名建築が分かる本7選

住宅、教会、宮殿など、さまざまなタイプ・様式の建築の歴史が学べる本を紹介。具体的に参照する建築を探したい時、もっと知識を深めたい時におすすめの本がそろっています

・背景画をワンランクアップ!今すぐ試したくなる”神絵師”のテクニックがつまったTIPS本5選

「っぽい」ポイントを踏まえて描いた絵、さらに目を惹く絵にするためには?パース、色彩、構図などさまざまな視点のテクニックが盗める本をご紹介

・創作インプットや時代考証に役立ちまくり!ファンタジー世界の背景作画資料本7選

さらに詳しく描写したいなら、実際の資料を参照するのが一番!ヨーロッパ、アジア、アメリカなどの建物・民家の資料に役立つ本をご紹介